64. 八ヶ岳

【 八ヶ岳 】

・ 長野県と山梨県にまたがる山塊の総称。 山そのものに八ヶ岳と名付けられた山は存在しない。

・ 赤岳を最高峰(標高=2,899m)に、横岳などで構成。その山容は、夏沢鉱泉と本沢温泉を結ぶ夏沢峠を境界として、北八ヶ岳と南八ヶ岳に大きく分けられる。

・ 北八ヶ岳は、樹林帯が山稜近くまで続き、また比較的なだらかな峰が多く、湖沼も点在する。

・ 南八ヶ岳は、主峰の赤岳をはじめ、横岳・硫黄岳・阿弥陀岳の鋭い峰々や、横岳西面の大同心・小同心に代表される岩峰群などがあり、急峻な地形となっている。

・ 赤岳を主峰に南北にいくつもの峰を連ねる山塊。北端の蓼科山から南端の編笠山まで,標高2,000m以上の峰が10以上、約21kmにわたって連なっており,その周辺には広大な山麓地帯がひろがっている。

・ 歴史時代に入ってからは噴火の記録がなく、八ヶ岳は今からおよそ300-100万年前に、最初は主峰「赤岳」付近が噴火して、次に北八ヶ岳、蓼科山が噴火、最後に硫黄岳が噴火して南北30キロ、東西15キロの独立火山帯の原型が出来上がった。

・ フォッサマグナの中央部に位置し、南北に弧状につらなる20以上の火山の噴火活動によって形成された山群で、八ヶ岳火山群、八ヶ岳火山列ともよばれる。

・ シーズン中の週末は美濃戸の駐車場は満車となり、手前の美濃戸口の駐車場に駐車する。(徒歩1時間)

・ 多くのピークを持つ八ヶ岳にあって、空高く鋭鋒を突き上げる赤岳の姿は、盟主にふさわしく勇壮である。

・ 近年、長野県側からの登山者が圧倒的に多いが、山梨県側から直接山頂に達する長大な真教寺尾根を登り県界尾根を下れば、ひと味違った充実感あふれる山行が楽しめる。

・ 八ヶ岳は意外にアクセスもよく、登山道も様々なルートが用意されているので初心者からベテランまで多くの人が楽しめる山。

《登山のメインコース》

・ 美濃戸 → 行者小屋 → 地蔵仏 →赤岳 → 中岳コル → 行者小屋 → 美濃戸

※ 参考HP ⇒ ⇒ 八ヶ岳登山ルートガイド 赤岳

【山名の由来】

・ 「八百万」などと同じように、山々が多く連なる様子から「たくさん」という意味で「八」とした。

・ 幾重もの谷筋が見える姿から「谷戸(やと)」にちなんで名づけられた。

・ 文字通り八つの峰に見えるから。

・ 八ヶ岳の8つの峰は特定できないが、漠然と多数の峰を指して「八」の字を当てたと考えられている。

・ 主峰赤岳は、酸化した山肌が赤みを帯びた褐色なので、それに由来する。

《花の見ごろ》

・ 6~7月 : キバナシャクナゲ(黄)、イワウメ(薄黄)、オヤマノエンドウ(紅紫色)、シナノキンバイ(白)、コイワカガミ(ピンク)、ウルップソウ(紫)、ヤツアガタケキスミレ(黄)、ミヤマダイコンソウ(黄)、クロユリ(こげ茶)、イワウメ(薄黄)、キバナシャクナゲ(黄)。

・ 8月: ミヤマキンポウゲ(黄)、トウヤクリンドウ(白緑)、タカネツメクサ(白)、タカネナデシコ(紅紫色)、アザミ(赤紫色)、トリカブト(紫色)。

※ 【似た花】

① ミヤマシオガマとタカネシオガマ

《ミヤマシオガマ》

・ ミヤマシオガマの方が別れた葉が更に細かく別れるので、全体的にもじゃもじゃした葉になる。

高山帯の砂礫地、草地に生える多年草。 高さ5~20センチ。花冠の上唇はくちばし状に尖らない。

・ タカネシオガマはすっきりと葉が見え、花も一回り小さい1年草。

《タカネシオガマ》

・ 八ヶ岳で見かけることが多いのはミヤマシオガマ。 北アルプスではタカネシオガマが多い。

② ミヤマキンバイ(深山金梅)とシナノキンバイ(信濃金梅)とミヤマキンポウゲ(深山金鳳花)、ミヤマダイコンソウ。

《ミヤマキンバイ》

・ ミヤマキンバイ(深山金梅)はバラ科。 葉も小さい。 花の直径が2.5cm位。 花をひっくり返して裏に緑色のガク片がある。イチゴに似た葉は3枚。

・ 花は1.5-2cmで広卵方形。花弁は5枚。花弁の先が少しへこむ。花弁の基部がより色が濃い。

《シナノキンバイ》

・ シナノキンバイはキンポウゲ科。葉もやや大きめ。 萼片に強い光沢がある。4cm位。 花をひっくり返して裏に緑色のガク片がない。

《ミヤマキンポウゲ》

・ ミヤマキンポウゲ(深山金鳳花)は、キンポウゲ科。 花弁の中に澱粉粒があり、光沢がある。 この光沢で光を中央のおしべやめしべに集め、成長を助ける。ミヤマキンバイよりも多くのおしべやめしべを持っている。 若干花弁に丸みがある。

* キンバイとは「金梅」で黄色い梅の花の意味。

《ミヤマダイコンソウ》

・ ミヤマダイコンソウは葉っぱが半円形。

③ チングルマとチョウノスケソウ

《チングルマ》

・ 別名 「イワグルマ」、「チゴノマイ」。

・ バラ科。

・ 生育地:雪田周辺などのやや湿った立地を好む。

・ 本州中部から北海道に分布、亜高山から高山帯の花の定番、背丈10-15cm程度になる半落葉草状低木。

・ 葉の大きさ5-10cmの奇数羽状複葉で、小葉の縁は鋭い鋸歯になっている。

・ 花は径2-3cmの白色5弁。 群生をする事が多い。

・ 花が終わった種(花柱)が稚児車に似るのでこの名が付いた。

《チョウノスケソウ》

・ 別名ミヤマグルマ、ミヤマチングルマ。 (長之助草)

・ バラ科。

・ 展葉したてのサクラソウにそっくりな葉をもつ。

・ 生育地:雪が積もりにくい吹きさらしの岩場など,より乾燥した場所を好む。

・ 北海道と本州中部に分布、高山帯の礫地や岩場に生え、背丈10cm程度になる草状低木。

・ 葉は楕円形で、大きさ2-4cmと小さく、先が丸い大きな鋸歯があり、葉脈が細かな模様を刻み、小さな小判を連想させるのが特徴。

・ 花は茎先に1個ずつ付き、花径2.5cm程で白色、花弁は普通8枚。

《鳥》

・ ホシガラス ・・・ 広い分布域を持つ。スカンジナビアから北部ヨーロッパを経てシベリアから日本を含む東アジアに至る幅広い帯状の地域に分布し、北方の広大な冷帯針葉樹林を生息場所とする。

* 参考HP ⇒

・ 八ヶ岳|日本アルプス登山ルートガイド

・ 八ヶ岳登山ルートガイド 赤岳

・ 八ヶ岳開花情報 八ヶ岳オーレン小屋

・ 八ヶ岳の花

(~フリー事典等より)

八ヶ岳- 4

| 行程 |

2.012 平成24年8月22日(水)~23日(木) 晴 |

往復路 :マイカー ≫ |

:マイカー ≫、徒歩: → |

単独 |

標高差:1,220m |

| 日帰 |

永福IC 4:30 ≫ 小淵沢IC ≫ 7:50 美濃戸:やまのこ村 8:00 → 9:50 赤岳鉱泉 10:00 → 赤岩ノ頭 → 11:50

硫黄岳 12:10 → 13:20 横岳三又峰 13:30 → 15:00 赤岳展望荘 15:20 → 15:40 赤岳山頂 16:00 → 16:20 赤岳展望荘 泊 6:00 → 6:30 赤岳山頂 7:30 → 中岳山頂 → 8:40 阿弥陀岳 8:50 → 文三郎尾根分岐 9:10 → 行者小屋 10:15 → 11:40 美濃戸:やまのこ村 11:50 ≫ 12:10 富士見公園ゆりの里 散策 13:20

≫ 小淵沢IC ≫ 高井戸IC 18:40 |

【コメント】

・ 美濃戸を起点・終点とし、硫黄岳 → 横岳 → 赤岳 → 阿弥陀岳 の周回コース。 赤岳展望荘一泊。

・ 小淵沢ICを出て、富士見高原を走り、広い駐車場がある美濃戸へ到着。路線バス・直通バス停留所の場所。

・ 美濃戸からは、悪路で有名な狭い林道約3kを慎重に走る。 凸凹状態は以前より数倍も改善され、非常に走り易くなってました。数ヶ所最徐行、大穴を避けました。

・ 今回は、日帰りせずに、山頂付近の山小屋泊まりのため、時間的ゆとりがあるので、出来るだけ花の写真を丁寧に撮りながらの山行を心掛けました。

・ 美濃戸山荘前の分岐を、北俣コースに入り硫黄岳を目指して進む。

・ 晴天微風の中、緩やかな登りの樹林帯を進み、次第に高度を稼ぎ赤茶色の沢を過ぎると赤岳鉱泉に到着。

・ 阿弥陀岳がはっきりと雄大な姿を見せてくれました。

・ ここから赤岩ノ頭まではやや急登、視界が開け、すぐに硫黄岳到着。

・ トウヤクリンドウがあちこちに咲いている広々とした硫黄岳山頂で、しばし休憩。10名ほどが休憩中でした。

・ 残念ながら雲が湧きだし、赤岳方面の展望が得られませんでした。

・ 硫黄岳山頂及び縦走路は広く、濃霧時ルートに迷わないようケルン点在。 緩やかな下りの広い歩き易い尾根道を進み、硫黄岳山荘に到着。

・ 冷たい水で顔を洗い休憩。山小屋としては貴重な水洗トイレ(ウォシュレット)がある。

・ 横岳へ進むにつれ、コマクサの群落が現れ、感激。 縦走路にロープが張られ立ちいらなくなったことなどの成果により以前より密度が高くなってました。

・ 横岳直下のカニの横バイから日ノ岳にかけては、所々ハシゴやクサリ場がありますが、悪天候でなければ危険は感じないようです。

・ 遥か彼方に見えていたよ赤岳展望荘に到着。 受付を済ませ、リュックを部屋において一服後、空身で赤岳へ出発。

・ かなりの急登を20分ほどかけて登りきると、赤岳山荘のある、赤岳北峰に到着。 すぐ目の前の狭い赤岳山頂は、若者グループで満員のため、空くのを待ってから出発。

・ 山頂からの景色は多少雲が湧いてましたが、まずまずの大展望を味わえました。

・ 下山はスリップに注意しながら20分かけてゆっくり下りました。

・ 到着後、すぐに風呂ばへ行き熱めのシャワーを浴びスッキリ。 五右衛門風呂でした。(男女時間別)。 山小屋でシャワーを浴びられるのは有難いことです。

・ トイレも清潔で臭気がなく、最近の山小屋の設備等が改善されてきて、感謝です。山ガールの増加に貢献。

・ 17時半からの夕食の時間まで夕焼けを期待しましたが、上層雲がなく、西側に低層雲があったため僅かな夕焼けでした。

・ 夕食は、バイキングスタイルで山小屋としては初めての体験でした。 野菜中心のおかずでしたので、助かりました(体質が菜食のみのため)。

・ 別館には談話室もあり、カメラの電池と携帯の充電を自由に使わせてもらい助かりました。

・ 定数の約1/5位のゆったりした部屋でしたので、非常に静かで消灯前に熟睡。

・ 4時前に目覚め、起床。 夜明け前の写真を撮影、黎明の刻々と変わってゆく空を何枚も撮影、富士山もクッキリ見え最高。

・ 日の出の瞬間もシッカリ確認。 雲海と富士の景色を撮影出来満足しました。

・ 5時15分からの食事もバイキング。シッカリ頂きユックリ身支度したから、出発。

・ 昨日登った赤岳へ展望を楽しみながらユックリと登る。

・ 快晴無風の山頂からの大展望を思う存分味わい、大満足。

・ 阿弥陀岳へ向けて、出発。 一旦中岳を登り返し、中岳・行者小屋分岐で、ザックをデボ。空身になって、登り始める。

・ 中腹辺りに鉄ハシゴがあり、さらにクサリ場があり、その付近が花の群生となっていましたので、足場を確保しながらの撮影でした。

・ 阿弥陀岳山頂は広く、中岳・阿弥陀岳へ続く尾根道を俯瞰しながら、小休止。

・ 花の写真を撮りながらゆっくり下山、リュックを背負って、花やシラカバの木々やチョウチョなどを見ながら、行者小屋への道を進む。

・ 途中から単独の方と一緒に会話を楽しみながら進むとすぐに行者小屋に到着。

・ 冷たい水で手を洗い、昨日から周回した周辺の硫黄岳・横岳・赤岳を見まわしながら一服。

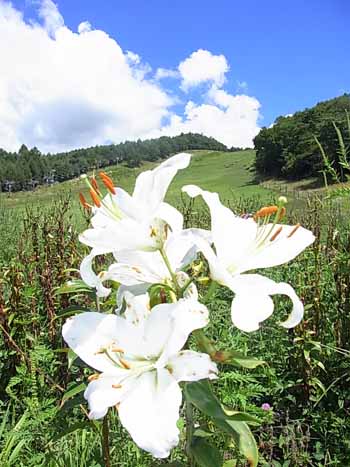

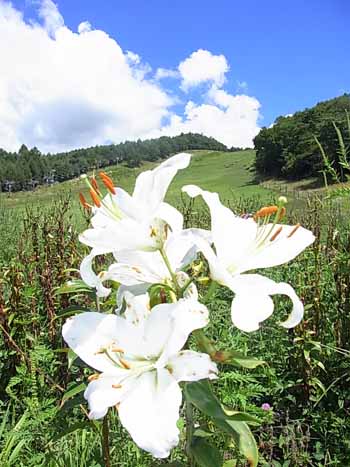

・ 美濃戸に到着、一服後、下りの凸凹道を慎重に美濃戸口まで進み、途中の“富士見高原ゆりの里”へ立ち寄りました。

・ 開花が終わりに近づいてきたので入場料が半額の500円となり、ゆり一鉢のお土産が付きました。

・ 夏雲の浮かんだ空を背景に、ゆりの写真を撮影出来ました。

・ 東京まで、渋滞も少しで済み、素晴らしい今回の山行を得られ感謝です。

* 危険個所

・ 横岳直下のカニの横バイから日ノ岳、阿弥陀岳のハシゴやクサリ場。 悪天候でなければ危険はさほど感じません。

・ 視界不良時の硫黄岳山頂付近。

|

|

|

| 日の出前 : 八王子付近 4:37 |

〃 4:38 |

〃 〃 |

|

|

|

| 〃 4:39 |

〃 4:40 |

やまのこ村P付近 |

|

|

|

| やまのこ村 → 硫黄岳 |

〃 |

〃 : ヤマホタルブクロ |

|

|

|

| やまのこ村 → 硫黄岳 マムシグサの実 |

アキノキリンソウ |

渓流 |

|

|

|

| ヤマオダマキ |

沢渡渉 |

やまのこ村 → 硫黄岳 : 木道 |

|

|

|

| トリカブト |

|

ナナカマド |

|

|

|

|

赤倉鉱泉 |

赤倉鉱泉からの阿弥陀岳 |

|

|

|

|

赤岩ノ頭 |

赤岩の頭 → 硫黄岳 |

|

|

|

| トウヤクリンドウ |

赤岩の頭 → 硫黄岳 |

硫黄岳山頂 |

|

|

|

| ミヤマダイコンソウ |

|

ウラシマツツジ |

|

|

|

| チョウノスケソウ(長之助草) バラ科 |

コイワカガミ |

コマクサ |

|

|

|

| チョウノスケソウの実 |

|

二十三夜峰 |

|

|

|

| カニの横バイ |

チシマギキョウ |

チョウノスケソウ |

|

|

|

| 横岳山頂 :(奥の院)2,829m |

チョウノスケソウ |

コマクサ |

|

|

|

| チョウノスケソウ(長之助草) バラ科 |

チョウノスケソウの果実 |

三又峰(2,825m) |

|

|

|

| 三又峰 |

〃 |

|

|

|

|

| |

ウルップソウ 開花の後の種部分 |

|

|

|

|

| イワベンケイ |

タテヤマウツボグサ |

ウスユキソウ |

|

|

|

| イブキジャコウソウ |

|

イワオウギ |

|

|

|

| ナデシコ |

イブキジャコウソウ |

シシウド |

|

|

|

|

赤岳展望荘 → 赤岳 山頂 |

赤岳 山頂 |

|

|

|

| 赤岳 山頂 2,899m |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 赤岳 山頂 |

赤岳 山頂から硫黄岳方面 |

赤岳 山頂より火口を望む |

|

|

|

| 赤岳展望荘付近より横岳 |

赤岳展望荘付近より富士山 |

〃 |

|

|

|

| 赤岳展望荘付近から硫黄岳方面 |

8月23日 早朝日の出前 4:20 |

4:24 |

|

|

|

| 4:22 |

4:24 |

4:25 |

|

|

|

| 4:39 |

4:46 |

4:56 |

|

|

|

| 4:58 |

4:59 |

5:05 |

|

|

|

| 5:06 |

5:06 |

5:07 |

|

|

|

| 5:10 |

5:11 |

5:16 |

|

|

|

| 5:17 |

5:43 |

5:44 赤岳 |

|

|

|

| 5:44 |

5:45 |

6:26 |

|

|

|

| 6:30 |

阿弥陀岳 |

|

|

|

|

| 赤岳直下 |

〃 横岳方面 |

〃 |

|

|

|

|

赤岳北峰 西方 |

〃 北方 |

|

|

|

| ミヤマダイコンソウ |

赤岳頂上 |

〃 |

|

|

|

| 赤岳山頂 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 赤岳山頂 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 赤岳山頂 |

〃 |

〃 御嶽山方面 |

|

|

|

| 赤岳山頂 硫黄岳方面 |

赤岳山頂 富士山 |

|

|

|

|

| 文三郎尾根分岐 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 中岳 |

阿弥陀岳 |

ミネウスユキソウ |

|

|

|

|

アザミ |

赤岳方面 |

|

|

|

| 阿弥陀岳直下 |

ナデシコ |

阿弥陀岳直下 |

|

|

|

|

|

阿弥陀岳 山頂 |

|

|

|

| 阿弥陀岳 山頂 |

|

|

|

|

|

| 阿弥陀岳 山頂より中岳方面 |

〃 |

|

|

|

|

| 阿弥陀岳 → 中岳 |

中岳道(阿弥陀岳・中岳分岐 → 行者小屋) |

〃 ミヤマアキノキリンソウ |

|

|

|

| 中岳道(阿弥陀岳・中岳分岐 → 行者小屋) |

〃 ナナカマドの実 |

|

|

|

|

| ハンゴンソウ |

ヤマトリカブト |

コケ |

|

|

|

| シラカバ |

|

鹿 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| キノコ |

美濃戸山荘前 分岐 |

美濃戸山荘前 コスモス |

| 【 富士見高原ゆりの里 】 H24.8.23 |

|

|

|

| 富士見高原ゆりの里 |

〃 |

〃 すかしゆり |

|

|

|

| すかしゆり |

|

|

|

|

|

| ウサギギク |

〃 |

シラカバ林 |

|

|

|

| オオマツヨイグサ |

|

シラカバ林 ゆりエリア |

八ヶ岳- 3

| 行程 |

2.009 平成21年7月14日(火) 薄曇り時々晴 |

往復路 :マイカー ≫ |

:マイカー ≫、徒歩: → |

単独 |

標高差:1,220m |

| 日帰 |

永福IC 3:20 ≫ 小淵沢IC ≫ 6:00 美濃戸:やまのこ村 6:20 → 8:10 行者小屋 8:20 → 9:10 中岳コル → 9:40 阿弥陀岳 9:55 → 10:30 中岳山頂 → 中岳道分岐 10:40 → 11:20 赤岳山頂 11:45 → 赤岳展望荘 12:25 → 13:00 横岳三又峰 13:25 → 硫黄岳山荘 13:50 → 14:05 硫黄岳 14:20 → 15:15 赤岳鉱泉 15:25 → 16:30 美濃戸:やまのこ村 16:50 ≫小淵沢IC ≫ 高井戸IC 19:30 |

【コメント】

・ 「日帰り、阿弥陀・赤岳・横岳・硫黄岳」。

・ いつも秋の山行でしたので、今回花のシーズンを狙って梅雨の晴れ間に出かけました。梅雨明けした九州以外では関東地方だけ当日梅雨明け発表。

・ 小淵沢ICから八ヶ岳高原ライン、鉢巻道路で美濃戸まで約20kを走る。

・ 美濃戸口から美濃戸まで、相変わらずかなり悪いダートな未舗装林道。 凸部を上手く避け軽のお腹を擦らずに済みました。約3kで美濃戸に到着。

・ 「やまのこ村」の駐車場に駐車。1,000円(1日分)。平日の為周辺の駐車場も空いており全体で10台位。

・ 「やまのこ村」の赤岳山荘駐車場の標高は1,680mなので、赤岳までの単純標高差は約1,220m。

・ 美濃戸山荘前の分岐で南沢沿いの登山道に入り、柳川南沢沿いの道を進み、2度沢を渡って急坂を登り、樹林帯を抜けると白河原で、ギザギザした横岳の稜線が目に入る。

・ 白川原を通過、行者小屋に到着。テントが3張設営。

・ 行者小屋からは、八ヶ岳連峰が迫り、右から阿弥陀岳、 中岳、赤岳横岳、硫黄岳と続く稜線が、大障壁のパノラマのように見渡せる。

・ 行者小屋で休憩後、南方向へ阿弥陀岳目指して出発。

・ 文三郎新道との分岐に到達し、ここで右折中岳道を進む。

・ 中岳のコルでリュックをデボし、空身で阿弥陀への岩場の急登をイワカガミやハクサンイチゲなどを撮影しながら登る。

・ 昨年秋、氷結した岩場で氷を削りながらの三点支持登頂を思い出し、クサリを使わずにあっけなく山頂登頂、楽に述べれる夏山との相違をしみじみ味わう。

・ 阿弥陀岳山頂からは、南アルプスの山々、槍・穂高連峰の山並、富士山などの展望を満喫。 ここから見る左方向の横岳、右方向の赤岳は鋭く立ち上がった独特の風貌を見れる。

・ 大展望を満喫後、赤岳目指して一旦中岳のコルへ戻り、中岳を通過、下山路にはちょうど満開の“高山植物の女王”、コマクサが綺麗に咲いており撮影。

・ 晴れ渡った真っ青な空に蒼黒く聳える赤岳を見ながら、ジグザグの砂礫混じりの登山道を登り赤岳に到着。

・ 赤岳付近は、ちょうど花のシーズンで多くの高山植物が綺麗に咲いていました。

・ 山頂には三角点と祠があり、八ヶ岳連峰の最高峰からのパノラマ展望は素晴らしく、残雪を抱く南アルプスと北アルプスの展望は印象的。 南方向は清里、秩父連邦、富士山までの大展望を満喫。西方眼下には行者小屋が見えた。

・ 早目の昼食後、出発、赤岳展望荘横に保護された「ウルップソウの群生」に会える。

・ 礼文島、白馬岳、八ヶ岳など数箇所にしか見られない、満開の“ウルップソウ”を撮影できたのは収穫。

・ 地蔵ノ頭を過ぎ、横岳三又峰に到着。

・ 稜線の核心部である横岳の岩峰群の“カニの横ばい”前後の岩場にはしっかりしたクサリやハシゴもあり、ゆっくり進む。

・ 岩礫の斜面にはハクサンイチゲ、オヤマノエンドウ、タカネシオガマ、ミヤマキンバイ、イワヒゲ、ツガザクラ、イワカガミ、ハクサンシャクナゲなどが咲き誇っており、アングルを調整して花の撮影。

・ 台座ノ頭からは硫黄岳が雄大に見え、なだらかに続く登山道を進む。途中、オヤマノエンドウ(青紫)、イワウメ(薄黄)、キバナシャクナゲ(黄)なども咲いた登山道を進む。

・ 大同心の頭を右下に見下ろす、裏同心沢源頭部付近にはコマクサ畑がある。

・ 硫黄岳山荘付近では、養生中のコマクサとウルップソウが小さな花を咲かせていました。

・ 硫黄岳手前の広い登山道にはケルンが一定間隔に作られており、ガス時の目印になる。

・ 硫黄岳からは、阿弥陀~赤岳~横岳の雄大な峰が目の前に広がって見れました。

・ 休憩後、美濃戸へ向けて出発。赤岳鉱泉近くまではやや急斜面を下る。

・ 途中、赤岳鉱泉前より見た大同心は、まるで達磨大師が座禅を組んでいるように見える。

・ 途中増水時の迂回路を見送り、崩壊迂回路を一ケ所通過、やがて林道になり、単調で飽きた頃美濃戸山荘の屋根が見え、長かった日帰り登山終了。

・ 下界は猛暑、駐車場周辺はアブの大軍、車に急いで入り冷房をかけて着替え、一服後帰路に着く。

・ 平日の為渋滞なし。

* 丁度高山植物の開花シーズンで、予想どうり多くの花に巡り合え、天候にも恵まれ綺麗な花の写真を撮影出来満足でした。

* 今まで、登山するのに気持の良い紅葉時期の登山中心でしたが、今後は猛暑でも夏季の花のシーズンにも休日を上手く利用して出来る限り集中的に登山することししました。 開花期間が短い種類の花もあるので、梅雨明け次第各アルプスへ行き花の撮影をする予定です。

【注意箇所】

・ 中岳鞍部から阿弥陀区間。急登の岩場。

・ 強風時の稜線。 急登鎖場箇所、落石注意。(阿弥陀直下、三俣峰付近)。

・ 硫黄岳山頂付近は広い岩稜、ガス時は注意。

・ 対面者: 美濃戸~行者小屋≒5人、中岳鞍部~阿弥陀:5人、中岳鞍部~赤岳:10人、赤岳~硫黄岳:10人、~美濃戸:学生50人、10人。

|

|

|

| 双葉SA付近より八ヶ岳 |

行者小屋前の分岐、中岳・阿弥陀道入口 |

阿弥陀岳 : 行者小屋より |

|

|

|

| 行者小屋より横岳方向 |

行者小屋より赤岳方向 |

行者小屋、硫黄岳方向 |

|

|

|

| 中岳道の新緑 |

阿弥陀岳直下 |

阿弥陀岳 山頂 |

|

|

|

| 阿弥陀岳 山頂 : 横岳方向 |

阿弥陀岳 山頂 : 赤岳方向 |

〃 : 南アルプス方向 |

|

|

|

| 阿弥陀岳 山頂 : 富士山 |

阿弥陀岳 山頂 : 赤岳方向 |

中岳山頂 : 阿弥陀岳 |

|

|

|

| 中岳山頂 : 赤岳方向 |

赤岳直下 |

〃 |

|

|

|

| 赤岳直下 |

〃 |

〃 (チョウノスケソウと阿弥陀岳) |

|

|

|

| 赤岳山頂 |

赤岳山頂 (阿弥陀岳方向) |

お花畑(赤岳→地蔵の頭 : 阿弥陀岳) |

|

|

|

| 奇岩 (赤岳 → 赤岳展望荘) |

地蔵の頭方向 (赤岳展望荘 → 地蔵の頭) |

赤岳: (地蔵の頭 → 三又峰) |

|

|

|

| 赤岳~阿弥陀岳方向 (地蔵の頭 → 三又峰) |

横岳山頂 : |

中岳山頂 : 下界、清里方向 |

|

|

|

| 横岳~硫黄岳 |

硫黄岳山頂 : (横岳~赤岳方向) |

硫黄岳山頂直下 : (横岳~赤岳方向) |

| 【 八ヶ岳の花 】 |

|

|

|

| ナナカマド (行者小屋~中岳コル、中岳道 ) |

コバイケイソウ(ユリ科)、 ( 〃 ) |

ハクサンシャクナゲ(ツツジ科)、 ( 〃 ) |

|

|

|

| キバナノコマノツメ (スミレ科)、 |

イワカガミ(イワウメ科)、 (中岳コル) |

ハクサンイチゲ(キンポウゲ科)、(阿弥陀岳直下) |

|

|

|

| ハクサンイチゲ(キンポウゲ科)、(阿弥陀岳直下) |

イワベンケイ(ベンケイ科)、 (〃) |

ミヤマダイコンソウ(バラ科)、 (〃) |

|

|

|

| ミヤマシオガマ(深山塩釜) (中岳→赤岳直下) |

キバナノコマノツメ(スミレ科)、中岳→赤岳直下 |

ミヤマキンバイ (中岳 → 赤岳 :赤岳直下) |

|

|

|

| コマクサ (中岳 → 赤岳 :中岳直下) |

ミヤマシオガマ(ゴマノハグサ科)、 (〃) |

イワウメ(イワウメ科)、 (中岳→:赤岳直下) |

|

|

|

| ミヤマシオガマ (中岳 → 赤岳:赤岳直下) |

チョウノスケソウ:バラ科、 (〃) |

コイワカガミ (〃) |

|

|

|

| ツガザク:ラツツジ科、(赤岳→横岳) |

クモマナズナ、(〃) |

シャクナゲ(ツツジ科)、 ( 〃 ) |

|

|

|

| キバナシャクナゲ 、(赤岳→横岳) |

チョウノスケソウ:バラ科、 (〃) |

ウルップソウ :ゴマノハグサ科、 (〃) |

|

|

|

| ミヤマオダマキ:キンポウゲ科、(赤岳→横岳) |

お花畑、(〃) |

ミヤマシオガマ :ゴマノハグサ科、 (〃) |

|

|

|

| オヤマノエンドウ(マメ科)、(赤岳→横岳) |

ミヤマシオガマ :ゴマノハグサ科、(〃) |

チョウノスケソウ:バラ科、 (〃) |

|

|

|

| ウルップソウ:ゴマノハグサ科、(横岳→硫黄岳) |

コマクサ (中岳 → 赤岳 :中岳直下) |

マリーゴールド (双葉SA) |

八ヶ岳- 2

| 行程 |

2.006 平成18年10月8日(日) |

往復路 :マイカー ≫ |

:マイカー ≫、徒歩: → |

単独 |

標高差:1,230m |

| 日帰 |

永福IC 3:10 ≫ 小淵沢IC ≫ 5:50 美濃戸:やまのこ村 6:00 → 7:40 行者小屋 7:50 → 9:10 阿弥陀岳 9:15 → 9:40 中岳道分岐 → 11:00 赤岳山頂 11:15 → 12:35 大権現 → 13:00 横岳奥の院 13:15 → 13:35 硫黄岳山荘 13:50 → 14:25 硫黄岳 14:45 → 15:40 赤岳鉱泉 15:50 → 17:00 美濃戸:やまのこ村 17:20 ≫小淵沢IC ≫ 22:30 高井戸IC |

【コメント】

・ 「日帰り、阿弥陀・赤岳・横岳・硫黄岳」。

・ 美濃戸口からは、非常にダートな未舗装林道。凸部に軽のお腹を一度擦る。約3kで美濃戸に到着。

・ 「やまのこ村」の駐車場に駐車。1,000円(1日分)。3連休とあってほぼ満車状態。先の赤岳山荘前の駐車場は満車、通行止め。

・ 南沢沿いの登山道に入り、2度沢を渡り急坂を登り、白川原を通過、行者小屋に到着。

・ 小屋の内外に50人位の登山客が待機。

・ 中腹以上は雲り、天気図では次第に移動性高気圧に覆われ、晴天予報であったので、強風は次第に収まり、雲もとれると予想しました。

・ 文三郎道との分岐で中岳道へ入り、約2,600m以上で一面霧氷の世界が出現。みごとに樹氷が出来ていました。次第に風が強くなる。

・ 尾根前にある斜めに傾斜した鉄の桟道が凍り付いていたので、3点支持確保で四つんばいになって渡る。

・ 中岳鞍部から阿弥陀への道は、岩場の急登、しかも氷が付いているので、氷を削りながらの三点支持登頂。

・ クサリのある箇所は安心、ない箇所は安全な足場やグリップを探しながらの登頂。

・ 登山靴だけでの、雪道の歩きは慣れていますが、凍りついた急登の岩道は初体験。

・ 阿弥陀岳山頂では、あいにくガスがかかり大展望おあづけ。強風の為すぐに下山。

・ 下山は登り以上に神経を使い、中岳鞍部から赤岳へ進む。

・ 文三郎道との分岐に到着。 数人の下山者に会うが皆、強風のため赤岳登頂をあきらめ引き返しき人ばかりでした。

・ 一人だけ、赤岳からの下山者会い状況をよく確認、注意すれば大丈夫とのことで、赤岳目指して出発。

・ マイナスの気温で強風の為、全部着こなし防寒体制をとる。

・ 時々吹く突風時は姿勢を低くして進む。

・ 時々飛ばされてきた氷の破片が顔に当たり痛いので、しっかり覆面状態に防御、それでも鼻水が出る。

・ 地形的に北西風の強い箇所があり、「風の息」を繰り返してる。強風時は、姿勢を低く保ちながら、進む。

・ 赤岳への登山道は南面のため、岩場の霧氷は少なく、薄日の熱で解けており、急登ではあったが山頂まで特別危険箇所なく到着。

・ 山頂の標識は霧氷で文字が見えなかったので、霧氷を懸命に除去、写真を撮る。

・ 雲に隠れていた太陽が一瞬、輝き、更に下界まで一気に見えるようになった。感激の一瞬。太陽のありがたさをしみじみ感じた。

・ 赤岳頂上小屋に到着、小屋人に詳しく状況を確認。

・ 硫黄岳ルートのアドバイスを受け、阿弥陀からここまで来られた人なら大丈夫とのことで、硫黄岳へ向け出発。

・ 地蔵ノ頭までくると、雲が断続的に切れ、青空が広がり、東側は完全に晴れ、清里一帯から秩父連邦~富士山までの大展望を満喫。西側も断続的に晴れ、行者小屋が眼下に見えた。

・ ルートが峰の東側に回り込んでる場所は、ほぼ無風状態で別天地。日が差したので下界に広がる清里や富士山を眺めながら小休止。

・ 横岳(奥ノ院)前後にも急登の岩場がありましたが、岩は氷でなく霧氷の付着状態のため、滑ることなく、クサリもあり、さほど緊張せずに通過。

・ 稜線の核心部である横岳の岩峰群の“カニの横ばい”箇所も同様であった。

・ 台座ノ頭からは硫黄岳が雄大に見え、紅葉と霧氷と空の青さのコントラストを断続的に味わうことが出来た。

・ 硫黄岳手前の広い登山道にはケルンが一定間隔に作られており、ガス時の目印になる。

・ 硫黄岳からは、阿弥陀~横岳が目の前に広がって見えた。

・ 赤岳鉱泉では、多数のテント設営があり、多数の宿泊者がいるようだった。

・ 北沢コースで美濃戸へ。樹林帯の合間から、雲が取れた八ヶ岳連邦を眺めながら下山。

・ 長い林道を、夕日に映えた黄色く色ずんだカラマツや紅葉したモミジを見ながら歩き、駐車場到着。

・ 強風と霧氷と氷付いた岩山を体験し、紅葉も味わえた山行であった。

・ 帰路、三連休とあって、小仏トンネル頭に30kの大渋滞。2時間余計にかかり我が家に到着。

・ 当日は、北アルプス等各地での遭難、前日は三陸沖等での海難事故が多発していました。

注意箇所

・ 中岳鞍部から阿弥陀区間。急登の岩場。

・ 強風時の稜線。やせ尾根場所注意。(阿弥陀~硫黄岳)。

・ 硫黄岳山頂付近は広い岩稜、ガス時は注意。

・ 対面者: 美濃戸~行者小屋≒100人、中岳鞍部~阿弥陀:3人、中岳鞍部~赤岳:1人、赤岳~硫黄岳:10人、~美濃戸:50人。

|

|

|

| 1.行者小屋 |

2.阿弥陀岳 山頂 |

3.阿弥陀岳手前(凍りついた鉄梯子) |

|

|

|

| 4.ミヤマシシウドの霧氷 |

5.赤岳付近のチェーン |

6.赤岳 山頂 |

|

|

|

| 7.赤岳 山頂 |

8.赤岳 山頂付近 |

9.赤岳 (二十三夜峰付近より) |

|

|

|

| 10.二十三夜峰付近 |

11.清里方面 樹氷 |

12.阿弥陀岳と行者小屋(右下) |

|

|

|

| 13.石尊峰付近 |

14.横岳 山頂 |

15.カニの横ばい |

|

|

|

| 16.台座の頭より硫黄岳山荘。霧氷。 |

17.硫黄岳山荘前のお花畑 |

18.硫黄岳山頂前 |

|

|

|

| 19.硫黄岳 山頂 |

20.赤岩の頭より硫黄岳 |

21.赤岩の頭より赤岳方面 |

|

|

|

| 22. 赤岩の頭→赤岳鉱泉 より赤岳 |

23.赤岳鉱泉 |

24.赤岳鉱泉 → 美濃戸 より阿弥陀岳 |

|

|

|

| 25.赤岳鉱泉 → 美濃戸 |

26.赤岳鉱泉 → 美濃戸。 紅葉始まった唐松 |

27.美濃戸山荘前、分岐点 |

64.八ヶ岳 -1

| 行程 |

1,992(平成4年)10月28日~10月30日 |

往復路 :電車 |

鉄道:⇒⇒、 バス:⇒、 徒歩: → |

| ① |

新宿 7:00 ⇒⇒ 9:08 茅野 9:48 ⇒ 10:35 ピラタス横岳ロープウエイ駅 10:40 → 10:47 山頂駅 → 坪庭 →

横岳 → 島枯山 → 茶臼山 → 麦草峠 → 丸山 → 白駒峠 → 渋の湯 泊 |

| ② |

渋の湯 →中山峠 → 東天狗岳 → 夏草峠 → 硫黄岳 → 横岳 → 赤岳頂上小屋 泊 |

| ③ |

赤岳頂上小屋 → 赤岳 → 権現岳 → 編笠山 → 観音平 → 小淵沢 ⇒⇒ 立川 |

コメント:

・ 編笠山から蓼科山までの約20キロに及ぶ、約20個の噴出孔お抱えた火山の集合体を総称して八ヶ岳としている。最高峰は赤岳。

・ 紅葉は終わり。

・ 赤岳頂上付近は積雪約5~10cm、特別危険な場所は無かった。

・ 赤岳頂上小屋からの日の出、雲海は最高に素晴らしかった。

|

|

|

| 1.坪庭より横岳 |

2.坪庭より中央アルプス |

3.賽の河原 |

|

|

|

| 4.赤岳頂上小屋より 6:00 日の出 |

5.富士山 6:29 |

6.赤岳頂上 |

|

|

|

| 7.赤岳 → キレット |

8.権現岳 |

9.赤岳方向 |

|

|

|

| 10.編笠山方面 |

11.編笠山 |

12.観音平 |