| 上信越 | 35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353m | 2012 平成24年10月25日(木) 1999 平成11年10月29日(金) |

単独 〃 |

|---|

【 概要 】

高妻山(たかつまやま)

・ 新潟県妙高市と長野県長野市に跨る標高2,353mの山。戸隠連峰の最高峰で戸隠裏山の一峰。日本百名山のひとつ。別名「戸隠富士」。

・ ピラミダルな風格と秀麗な姿が特徴。

・ 長野・新潟県境にある戸隠(とがくし)連峰の一つ。標高2353メートル。中心の戸隠山の北部にあり、五地蔵(ごじぞう)山、乙妻(おとつま)山とともに戸隠裏山とよばれる。砂岩や礫(れき)岩など第三紀層を貫いて噴出したトロイデ状火山で、頂上は安山岩の岩峰をなす。頂上付近にはナナカマド、ツツジ、ミヤマハンノキなどの群落がある。山頂へは健脚向きの戸隠山からの縦走路だけで、戸隠山から約4時間の行程。

・ 戸隠連峰中の最高峰でありながら、近くの都市である長野市街地の数ヶ所からしか姿が見えない。しかも三角形に鋭くとがった最上部のみで全容は見えないから、秘峰感はいやがうえにも増し人気の高まる由縁ではないだろうか。

・ 別名「戸隠富士」ともいわれるが、じっさいには富士山よりも鋭鋒であり、日本百名山中3つの最長行程山のうちのひとつである。

・ るいるいとした岩石と共に置かれている石仏や石祠、青銅鏡などのある頂上部に立てば信仰登山の華やかしころに思いを馳せるにちがいない。

・ 戸隠山の北端にピラミタルで端正な山容を見せる高妻山は、戸隠連峰の最高峰の山。戸隠高原からも一不動の鞍部の上に、天にも突き刺すような三角推の高妻山が展望できる。

・ 戸隠山が修験者の山だったのと同様高妻山も、一不動から山頂まで幾つもの石祠や石仏が登山道沿いで見られ、霊山としての当時を偲ぶことが出来る。

・ 山頂南側には十阿弥陀の石祠があり、北側の三角点付近の樹木のない頂上からは360度の大展望で感動する。

・ 豪雪地帯のため高山植物は豊富でトガクシイワインチンやトガクシショウマ(登山道付近には皆無)などの特産種をはじめ、ハクサンシャジン、ヒメクモマグサ、タカネコウリンカ、シナノナデシコ、シラネアオイなどが楽しめる。

・ 雨の日には沢の増水や岩が滑りやすいので注意が必要です、とくに滑滝の鎖場やその先の鎖場などは注意が必要です

(~フリー事典、ヤマレコ、ヤマケイ等より)

《 山名の由来 》

・ 高はピラミッド型の高峰ということ。ツマ(妻・立岩)とは、長野との県境(端)にあるという意。高妻山は手力雄命が天の岩戸を開いてその戸を空に投げると、それが葦原の中つ国に落ちて山になったという、古い伝説がある。戸隠奥社には岩戸開きに参列した神々が祀られている。

【登山コース】

・ 戸隠キャンプ場-一不動避難小屋-五地蔵岳-八丁ダルミ-高妻山

⇒ ⇒ 戸隠キャンプ場のゲートが入山口。牧場内の車道を進み最後のゲートで大洞沢。沢沿いを飛び石伝いで対岸(左岸)にでる。ぐんと高度を稼いでくるとやや直線で長い鎖場の滑滝をすぎ、やがて不動滝のある帯岩にぶつかる。足場が切ってあり、鎖もあるので思ったより怖くはない。さらに登ると最後の水場である一杯清水。ひとふんばりで避難小屋の建つ一不動の鞍部にでる。ここから北の五地蔵山までは、東(右)側は断崖の縁で要注意。二釈迦、三文殊、四普賢と菩薩が置かれている。五地蔵から先、頂上の十阿弥陀まで六弥勒、七観音、八薬師、九勢至と続くが、アップダウンのある苦しい行程で、とくに八薬師のあとの八丁ダルミから九勢至を経るころから、胸突く急登で手と足の両使いとなり、ようやく山頂部の一角におどりでる。十阿弥陀、手水鉢、青銅鏡が置かれている。わずか北に三角点がある。入山口から約5時間から6時間。なお、乙妻山まで足を延ばすと往復約2時間の加算となる。長い行程で鎖場もあり登りと下りがほぼ同時間の珍しい山である。

他には連峰中の西岳ないし表山から一不動まで縦走してきて登ることもできるが、いずれも長い行程かつ困難である。

【 登山記録 】

高妻山-2

| 行程 | 2012 平成24年10月24日(水) | 往復路 : マイカー | マイカー: ⇒、 徒歩: → |

|---|---|---|---|

| ① | 練馬IC 3:50 ⇒ 7:40 黒姫高原コスモプラザ P 8:00 → 姫見台 10:40 → 越見尾根 11:00 → 黒姫乗越 11:40 七ツ池 → 大池 12:30 → 新道分岐 13:50 → 13:00 黒姫山 山頂 13:30 → 日ノ出石 14:35 → 七曲り上 14:50 → 林道出合 15:30 → 黒姫山表登山口・長水分岐 15:50 → 16:20 黒姫高原コスモプラザ P ⇒ 戸隠高原 泊 | ||

| ② | 戸隠高原 ⇒ 戸隠高原キャンプ場 P 5:50 → 戸隠奥社入口 6:20 → 隋神門 6:40 → 7:00 戸隠神社奥社 7:30 → 百軒長屋 8:00 → 蟻ノ戸渡 8:40 → 八方睨 8:50 → 戸隠山 9:10 → 九頭龍山 9:40 → 10:20 一不動 10:30 → 五地蔵山 11:20 → 12:50 高妻山 13:00 → 五地蔵山 14:20 → 一不動 14:50 → 不動滝 15:00 → 戸隠牧場 16:00 → 16:15 戸隠高原キャンプ場 16:30 ⇒ 戸隠神社中社、 火ノ御子社、宝光社 17:10 ⇒ 長野IC ⇒ 21:30 練馬IC | ||

【コメント】

・ 紅葉のシーズンを狙っての久々の“戸隠山と“高妻山”登山。

・ 近くの“黒姫山を前日に登山した後の、“戸隠山”と“高妻山”登山。

・ 昨日の黒姫山と同様に一昨日の降雪の残雪が残っていそうで、下りのスリップを予防する為、出来るだけ日が充分当たってからの登頂とすべく、登山開始時刻をギリギリまで遅めに変更、参道・神社等で時間調整。

・ 36号線に面した戸隠キャンプ場の無料駐車場に到着。(10月の土・日は、中社入口で一般車交通止め、シャトルバス乗り換え)約10台弱駐車中。

・ 約半数の方がカメラ・三脚持参のバードウォッチングでした。

・ 戸隠奥社入口まで、一旦戻り、広い方の駐車場(有料になった)から、朝の戸隠連山を撮影後、奥社への参道をゆっくりと進む。

・ 紅葉した並木を眺めながら進み、朱色の隋神門を潜って、40分程で戸隠奥社に到着、奥社の裏手には戸隠山の鋭い岩峰が聳え立つ風景が印象的。

・ お祈り後、素晴らしい紅葉越しに厳粛に聳え立つ戸隠連山を撮影。

・ 社務所の左側にある登山口から、急登登山開始。

・ 20分程で屋根場に迫り出した(オーバーハングした)岩のある“五十間長屋”に到着。 快晴の澄み切った秋空背景に鋭い岩場の戸隠連山を撮影。

・ 一旦戻り、進むとすぐに“百間長屋”の岩の下を進み、右に西窟の小さな祠を過ぎ、5m程の鎖場を登り天狗ノ露地に到着。 ここからは本院岳が間近に見える。

・ 更に進み急登(傾斜約70度、15m)のクサリ場を登り胸突岩を登った所が“蟻ノ戸渡”と“剣の刃渡り”で両側が百メートル程切れ落ちているのを確認。

・ ここが蟻ノ戸渡り(「蟻の塔渡り」)の難所で、幅約50cm、長さ約20mのナイフリッジで両側が切れ落ちており、西側は約150mの絶壁で、連続して更に狭い剣ノ刃渡が幅20cm、長さ5m位ある。

・ 心配していた残雪もなく、快晴微風適温の好条件で、下界に広がった錦模様の紅葉の森や鏡池などを眺めながら、一息入れてから本日の最大イベントの“蟻ノ戸渡”通過開始。

・ 前半は中腰で通過、中ほどから手をついて四つん這い、最後の“剣の刃渡り”は 最大の難所、馬の背に跨るようにして慎重に通過。

・ 前回の記憶と同様、意外とスンナリ。アットいうまの出来事でしたが、“剣の刃渡り”への第一歩は足場の位置探しに緊張しました。

・ 南側は100mほどの絶壁でジーと覗いてると吸い込まれそう。北側は斜面で、クサリが張られました。

・ “蟻ノ戸渡”部分には、すぐ北側にクサリが張られてました。(エスケープルート) (前回はなく、利用不能との情報あり。)

・ “蟻ノ戸渡”を過ぎるとすぐに八方睨に到着。先ほど通過した“蟻ノ戸渡”の全貌を眺めながら一休憩。

・ 八方睨から西岳へ続く縦走路を見送り、戸隠山への本道を進む。

・ 蟻の塔渡りを過ぎれば 一不動まで難所はありません。

・ 10分弱で、標識があるだけの小さな山頂の戸隠山山頂に到着。

・ ピラミダルに見える、これから登る“高妻山”と、昨日登った“黒姫山”、本院岳、西岳、高妻山、飯縄山、更に妙高山、遥か彼方の真っ白に輝いた北アルプスなどを眺めながら小休止。

・ 戸隠山から一不動への縦走は、尾根の西面は緩やかであるが東面は切れ落ちた岩壁で、小ピークを登り降りしながら標識のない“九頭龍山”を気付かずに通過。

・ 小ピークを二つ越え、垂直の岩が突き出してる屏風岩の西を巻き、下っていくと正面に写真になる“高妻山”が大きく見えだす。

・ 屏風岩から尾根を登りきると、高妻山と戸隠牧場の分岐になる“一不動避難小屋”が見えました。

・ “一不動避難小屋”(内部は綺麗でした)で休憩後、百名山である10年以上前に登った“高妻山”(戸隠連峰の最高峰で戸隠裏山の一峰。別名「戸隠富士」)目指して、まだカエデなどの紅葉が見られる小春日和のような状態の中、予定より30分ほど遅れて登山開始。

《 高妻山 》

・ 下山者に山頂の様子を伺うと、約10名の登山者、山頂直下の急登個所は残雪で滑り易いとの情報。

・ 山頂への登山道脇には、信仰の山の証として、一不動に始まり、各ピークに二釈迦、三文殊、四普賢、六弥勒、七薬師、八観音、九勢至、十阿弥陀と続き、最後に山頂に到着します。

・ 緩やかで小さなピークを越えながら登り続け、二釈迦、三文殊の切れ落ちた尾根道を登り、四普賢を過ぎ、五地蔵山に到着。

・ 展望のない五地蔵山を少し進んだところに“五地蔵山”の標識があり、右へほんの僅か上がると北側の展望が素晴らしい休憩場所があり、遥か下界には戸隠牧場や黒姫山、妙高山、火打山等の絶好な展望を眺めながら小休止。

・ 五地蔵から少しで六弥勒、七観音、一旦大きく下って登り返すと八薬師。 鞍部はぬかるみになっていて歩きにくい。

・ 五地蔵岳までの高妻山の姿は、谷から一気に空へと突き上げて鋭く尖ったピラミダルな形でしたが、五地蔵岳以降の登山路から見る高妻山の姿は、徐々にその角度が緩やかになり、傘のように変えて見えました。

・ 八薬師付近からは次第に残雪が所々現れはじめ、多少のアップダウンで九勢至。

・ 九勢至を過ぎ、高妻山頂の直下300mの急登(勾配約40度)を進む。

・ 約2cm位のザラメ状の残雪が、踏み固められ、傾斜した岩の部分のスリップに注意しながら、めったに使わないストックを使って、一気に頂上へと続くほぼ直線的な急登道を登りきる。

・ 急に周囲が潅木になってきて、傾斜が緩くなり草原に出ると、山頂の一角の“十阿弥陀の祠”で手水鉢、青銅鏡が置かれている。

・ 大岩の重なった岩場を越える直ぐに“高妻山”山頂に到着。

・ 山頂からは戸隠連山や黒姫山、妙高山、遥か彼方の真っ白に輝いた北アルプス(白馬)が見えました。

・ 山頂直下の急な下りの雪道を慎重に下るのに時間がかかりそうなので、長居せづ、下山開始。

・ 残雪で滑り易い、急な岩の下り道を、慎重に進み、八薬師付近迄来て一息。

・ 七観音への登り返しを過ぎ、五地蔵の展望場所で黒姫山方面を眺めながら休憩。

・ 五地蔵からは一気に下り、一不動の鞍部に到着。

・ 避難小屋前からは、一気に下り、涸れ沢伝いとなり、やがて氷清水と呼ばれる水場を過ぎると、“不動滝”、帯岩と呼ばれる一枚岩があり、クサリが張られたトラバース部分を通過。

・ 続いて滑滝が現れ、落差15m程のさほどの傾斜はありませんが、濡れていて滑り易いので安全の為、滑滝の左岸にある鎖を使って降りました。

・ 滑滝の鎖場を過ぎると、左から大洞沢が合流し道が緩やかになり、やがて紅葉の綺麗な樹林帯を抜け、林道を数回横断して、戸隠牧場出ました。

・ 牧柵に沿って進むとキャンプ場があり(シーズン中はキャンピングカーで賑わいそう)、左前方の橋を渡り、県道脇の戸隠キャンプ場駐車場に予定より30分遅れて到着しました。

・ 小休憩後、“戸隠中社”へ参拝。 続いて“火ノ御子社”、“宝光社”に参拝後、不思議と疲れも眠気も全く感じずに快調に運転し、上信越高速道路や都内の道路の渋滞も全くなく、予定より早く無事帰宅。

・ 恵まれた天候の中、素晴らしい紅葉と気持ちの良い大自然に浸りながらの充実した1泊2日での百名山1山と二百名山2山の山行が予定どうり達成でき感謝です。

* 注意個所

・ 「蟻ノ戸渡り、剣ノ刃渡」。

・ 雨天、降雪、積雪等の時は危険なため登山延期すべき山。

・ 不動滝のある帯岩、直線で長い鎖場の滑滝、共にクサリがありますが、足元が濡れてる時はスリップに注意。

* 交通規制 ⇒ ⇒ http--togakushi-21.jp-medias-upload-DOC120419-001.pdf

* 戸隠神社について 戸隠神社

|

|

|

| 戸隠奥社入口駐車場より、戸隠山連山 | 戸隠奥社入口 | 参道 |

|

|

|

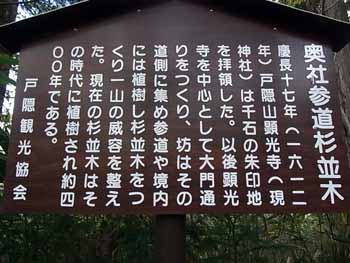

| 案内板 | 参道 | 〃 杉並木 |

|

|

|

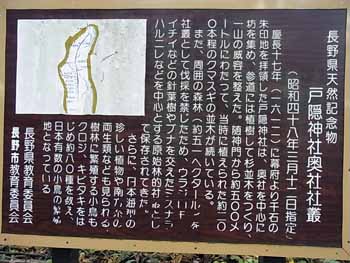

| 杉並木の案内板 | 隋神門 | 〃 |

|

|

|

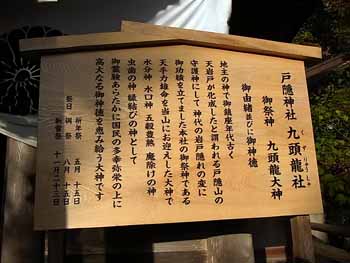

| 〃 | 戸隠奥社案内板 | 戸隠奥社 |

|

|

|

| 戸隠奥社 | 戸隠奥社前より戸隠連山 | 九頭龍神社 |

|

|

|

| 戸隠奥社前より | 〃 戸隠連山 | 〃 |

|

|

|

| 戸隠奥社前より戸隠連山 | 紅葉真っ盛り | 〃 |

|

|

|

| 登山注意書き | 戸隠奥社 → 蟻ノ戸渡り : 戸隠連山 | イワカガミの紅葉 |

|

|

|

| 戸隠奥社 → 蟻ノ戸渡り | コケ | 五十間長屋からの戸隠連山 |

|

|

|

| 五十間長屋からの戸隠連山 | 百間長屋 | 戸隠連山 |

|

|

|

| 戸隠連山 | 絶壁 | 〃 |

|

|

|

| お地蔵さん | 絶壁 | クサリ場 |

|

|

|

| 北アルプス : 白馬岳方面 | 〃 | |

|

|

|

| 蟻ノ戸渡りへ続くクサリ場 | 〃 | |

|

|

|

| 蟻ノ戸渡り 正面のナイフリッジ | 〃 | 蟻ノ戸渡り ~ 足元 |

|

|

|

| 最狭部分、核心部(剣の刃渡り)。 (戸隠山側) | 蟻の戸渡の全貌 | 八方睨側より 蟻の戸渡り、剣の刃渡り |

|

|

|

| 振り返って蟻の戸渡の全貌 | 八方睨少し手前から蟻の戸渡の全貌 後方:鏡池 | 八方睨 |

|

|

|

| 戸隠山 山頂 | 〃 後方:高妻山 | 戸隠山山頂付近より、下界~奥社 |

|

|

|

| 戸隠山 → 九頭龍山 | 〃 : 屏風岩 | 〃 : 黒姫山 |

|

|

|

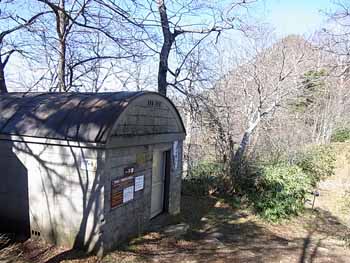

| 高妻山 | 〃 | 一不動 避難小屋 |

|

|

|

| 一不動 分岐点 | 五地蔵山方面 | 〃 |

|

|

|

| コケ&紅葉の葉 | 〃 | 五地蔵山 山頂 |

|

|

|

| 妙高山 | 高妻山 | 八観音 |

|

|

|

| 九勢至 | 高妻山 | 五地蔵山方面 |

|

|

|

| 十阿弥陀 | 高妻山 山頂 | 〃 |

|

|

|

| 高妻山 山頂 | 高妻山 直下 : 積雪2cm | イワカガミの実 |

|

|

|

| 妙高連山 | 高妻山 山頂 | 斜面のクサリ |

|

|

|

| 不動滝 | 滑滝 | 渡渉 |

|

|

|

| 戸隠牧場 登山口 | 飯綱山方面 | |

|

|

|

| 戸隠神社 中社 | 〃 | 〃 |

|

|

|

| 〃 :700年の御神木 | 戸隠神社 中社 本殿 | 中社 西側鳥居 |

35. 高妻山-1 (2,353m) 平成11年10月29日 単独

鉄道:⇒⇒、 バス:⇒、 徒歩: →

コース : ① 前日 東京 ⇒ ⇒ 長野 ⇒ 飯綱高原 → 戸隠高原 → 飯綱山 → 戸隠高原 泊

② 戸隠高原 6:00 → 戸隠山 10:00 → 一不動 11:10 → 高妻山 14:00 → 不動滝 15:30 → 戸隠キャンプ場 16:40

→ 17:00 戸隠高原 泊

コメント:

・ 戸隠山前後は危険箇所あり、要注意。

・ 一不動下の沢コースは増水時、注意。

・ コースが長いので、日帰りの場合は、初夏が良い。

|

|

|

| 1.戸隠山 山頂より高妻山 | 2.戸隠山 山頂より高妻山 | 3. 高妻山より白馬岳方面 |

|

|

|

| 4.一不動 → 戸隠キャンプ場 | 5.同左 | 6.不動滝 |

|

||

| 7.滑り滝のクサリ場を降りる |