| 関 東 | 72 | 富士山 ふじさん |

3,776m | 12: 2024 令和 6年11月14日(木) 11: 2024 令和 6年9月18日(水) 10: 2024 令和 6年9月11日(水) 9: 2015 平成27年9月12日(土) 8: 2013 平成25年9月10日(火) 7: 2012 平成24年9月 5日(水) 6: 2011 平成23年9月 8日(木) 5: 2010 平成22年9月14日(火) 4: 2008 平成20年9月11日(木) 3: 2007 平成19年8月 8日(水) 2: 1992 平成 4年8月23日(日) 1: 1991 平成 3年8月18日(日) |

『 ゼロ富士〜 第1・2ブロック: 0合目〜2合目』、《富士宮口》 『 ゼロ富士〜 第3ブロック: 2合目〜6合目』、 《富士宮口》 『 ゼロ富士〜 第4ブロック: 6合目〜頂上』、 《富士宮口》 《須走口》 《富士宮口》 《須走口》 《吉田口》 〃 〃 〃 〃 〃 |

単独 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 G |

|---|

72. 富士山 (3,776m)

【 富士山 】

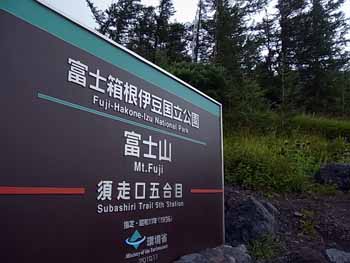

・ 標高は3,776mで日本最高峰。日本三名山(三霊山)、日本百名山のひとつ。富士箱根伊豆国立公園に指定されている。

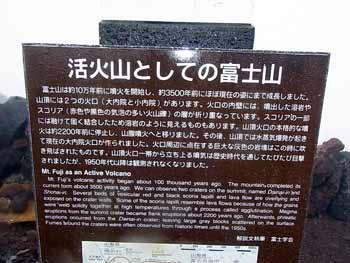

*《 誕生の歴史 》

⇒ ① 最終氷期が終了した約1万1千年前、古富士の山頂の西側で噴火が始まり、溶岩を大量に噴出した。 この溶岩によって、現在の富士山の山体である新富士が形成された。

② その後、古富士の山頂が新富士の山頂の東側に顔を出しているような状態となっていたと見られる。

③ 約2,500?2,800年前、風化が進んだ古富士の山頂部が大規模な山体崩壊(「御殿場岩なだれ」)を起こして崩壊。

④ 新富士の山頂から溶岩が噴出していたのは、約1万1千年前?約8000年前の3000年間と、約4,500年前?約3200年前の1300年間と考えられている。

⑤ これ以降、山頂部からの噴火は無いが、長尾山や宝永山などの側火山からの噴火が断続的に発生している。

⑥ 延暦19年 - 21年(800年-802年)に延暦噴火、貞観6年(864年)に貞観噴火。

⑦ 最後の噴火=宝永4年(1707年)の宝永大噴火で、噴煙は成層圏まで到達し、江戸では約4cmの火山灰が降り積もった。 宝永大噴火によって富士山の山体に宝永山が形成された。

⑧ その後も火山性の地震や噴気が観測されており、今後も噴火の可能性が残されている。

・ 山頂の直径約800mの火口の周りに8つの峰がある。

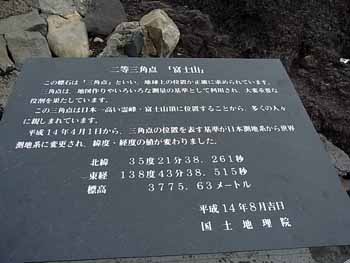

・ 剣ヶ峰には、富士山測候所の富士山レーダーがありましたが、平成11年11月1日に運用が停止されました。

・ お鉢めぐりは、富士山の火口4kmを廻るもので、約90分かかる。

・ 山頂は芙蓉八朶(ふようはちだ)といい、朝日岳、伊豆岳、成就岳、浅間岳、三島岳、剣ヶ峰、白山岳、久須志岳の8つの峰があり、最高峰が剣ヶ峰で、3,776m。

・ 噴火口は直径700m、深さ250mのすり鉢形をしています。火口内の岩肌、赤黒く焼けた地肌がむき出しになっています。

・ 万年雪が斜面に広がり、別世界の様相です。

・ 登山道は整備されているので、観光登山として安全に登頂できる。

・ 老若男女を問わず、毎年、約20万人以上が登頂。 特にH20年は世界文化遺産登録の件で、人気上昇、過去最高の登山者(H20.7〜8の2ヶ月間で、24万人)。

・ 3000mを越える自然条件のため、過酷な状況があり、甘く見ないこと。

・ 富士山は標高3,776mなので、平地と比べて20℃くらい温度が低いことになります。

・ 真夏でも山頂の夜明け頃の気温は平均5度。 強風、落雷などにも注意。

・ 高山病にも注意。 出来るなら山小屋泊が安全。 夜、いきなり五合目まで車で一気に登り、高地に身体が順応しないまま、徹夜で登るとなりやすい。

・ 落石事故、転倒事故、日射病にも注意。

*《 世界文化遺産に登録 》

・ 2007年6月27日、第31回ユネスコ世界遺産委員会において、「富士山」を登載した日本の「暫定リスト」の報告が行われ、「富士山」は世界文化遺産登録に向け、大きな第一歩を踏み出しました。

※ H24年9月 “世界遺産登録”内定の情報あり。

・ 2013年、平成26年6月22日「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」 の名で世界文化遺産に登録された。

・ 世界遺産は期限付き? 富士山に課された2年の宿題

⇒ ⇒ 世界遺産は期限付き? 富士山に課された2年の宿題 :日本経済新聞

*《 登山ルート 》

・ 富士登山でよく利用されるのは、富士宮口、須走口、河口湖口、御殿場口の4箇所から登るルート。

・ 吉田口・富士宮口・須走口・御殿場口が4大登山口である。それぞれの登山口(自動車道の終点)は全て「五合目」あるいは「新五合目」を名乗っているが、各登山口で五合目の標高が大きく異なる。例えば4つの登山口のうち最高標高の富士宮口の新五合目では約2400mであるが、御殿場口の新五合目は約1400mである。

* ① 吉田口 : 標高=2,305m、 登り=5時間半、 下り=3時間

② 須走口 : 2,000m、 7時間 、 3時間半

・ 各登山口のルートを登りきった場所(お鉢巡りルートとの合流点)を○○口の「頂上」または「山頂」と呼んでいるが、これは富士山最高地点の剣ヶ峰とは異なる場所である。富士山は各登山口の「頂上」に到達すると登頂したことになるため、「頂上」で登山を完了し、最高標高地点までの登山を行わない登山者が多い。

・ マイカーで行く場合、週末や夏休みのシーズンは、御殿場口以外の3つの登山口では駐車場不足。

・ 五合目から七合目までは有料で馬に乗って登ることができます。

・ ご来光の時間は、7月上旬で、4時半頃、8月下旬で5時頃、9月上旬で5時15分頃。

・ 下山道は本八合目で登山道と大接近するので、本八合目の山小屋(胸突江戸屋、八合目トモエ館、富士山ホテル)に荷物を預けていても問題なく受け取りに戻れる。

・ スバルラインのマイカー規制は、8月10日頃〜20日頃(フルシーズン)、8月23日頃(シーズン最終土日)。

・ 山小屋は、一般的には毎年7月1日の山開きから8月最終日曜日の山じまいまでの営業。

・ 山小屋の営業最終は、約半数が8月末いっぱいが多い。 最後は9月中旬の日曜日迄の営業。

・ 富士山頂のトイレの利用時間は4〜16時。 9月第一日曜日で閉鎖。

・ 山頂郵便局は8月20日頃で閉鎖。

・ 須走登山道は、東麓の須走から、頂上火口を隔て剣ヶ峰の対岸にある久須志まで登るコースです。途中、本8合で富士吉田口登山道と合流して山頂に至ります。

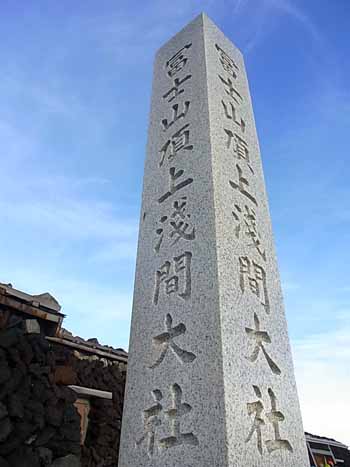

・ 富士山8合目以上は奥宮境内地であり、約120万坪の広さに達します。古来富士山は富士山本宮浅間大社の御神体として崇められる神聖地であって数々の霊場行場があります。

* お鉢巡り

富士山の御神徳を拝しながら登山する事を登拝といいます。富士登山は平安末頃から始まり、江戸時代大きく発展し、富士講という団体登山が行われるようになりました。

登拝は、金剛杖をつき「六根清浄」を唱えのぼり、頂上では両奥宮参拝後、お鉢(火口の事)廻りをするのが習わしです。時間は約1時間です。

* 杖金剛杖 ・・・ 江戸時代「身禄行者みろくぎょうじゃ」が富士山の頂上で修行したときの遺言の中に、「八角の金剛杖を使って登ったがいい」とあります。

富士山には八岳の峯があります。また富士山の沢は八百八沢、その中で大きいのが八沢です。八角の杖はこれを表し、杖の頭が丸いのは、富士山の御神体を表しているといわれています。

* 富士登山の歴史 ・・・ 神の宿る山として敬われる一方、火をふく山として恐れられていた富士山に、本格的な登山が行われるようになったのは、富士講が発達して江戸時代からです。

それ以前には、修行のため行者などが少し登った程度でした。

富士山頂に立った人は、いつ、だれということはわかりませんが、伝説のうえでは、役えんの小角おずぬや聖徳太子、記録に残っているものでは末代上人(まつだいしょうにん)です。

役の小角は、7世紀ごろ大和国>奈良県に生まれ、苦しい修行の末、悟りを得たといわれる人です。その後、鬼神を使って様々なことをしたため、世の中に不安を与える者だということで、伊豆大島に流されました。しかし。小角は夜になると島を抜け出し、富士山で修行し、翌朝にはまた島に戻っていたといいます。そのため、後世「富士登山の祖、役の行者」と、あがめられました。今でも富士山のふもとには、数多くの伝説が語り伝えられています。

聖徳太子伝は、推古天皇の六年、全国から献上された良馬の中から、一頭の黒駒を見つけた太子は、これこそ神馬だと大事に飼育させました。数か月後、太子が馬にまたがると、不思議なことに太子もろとも雲につつまれ、たちまち富士山頂に付いたといわれています。

※ * 吉田ルートの登山口:富士スバルライン五合目へ

→ 富士急行線河口湖駅・富士山駅・富士山パーキングから登山バスを利用。 または、バスタ新宿(新宿高速バスターミナル)・【夏季のみ】横浜駅・日吉駅・センター北駅・たまプラーザ駅・市が尾駅より高速バスを利用。

* 須走ルートの登山口:須走口五合目へ

→ JR御殿場線御殿場駅、または小田急線新松田駅(一部期間のみ)から登山バスを利用。

* 御殿場ルートの登山口:御殿場口新五合目へ

→ JR御殿場線御殿場駅から登山バスを利用。

* 富士宮ルートの登山口:富士宮口五合目へ

→ JR東海道本線三島駅、またはJR東海道新幹線新富士駅・東海道線富士駅・身延線富士宮駅から登山バスを利用。または、JR静岡駅より高速バスを利用(一部期間のみ)。

【 登山計画 】

・ 世界文化遺産にも登録され、毎年大人気の富士山。 多くの人が登っているから簡単な山という訳ではない。

・ 富士登山にはそれなりの準備と装備、富士山以外での登山経験が必要。特に安定した天候が条件。

・ 平成28年登山期間

山梨県側(吉田ルート): 2016年7月1日(金)〜9月10日(土)

静岡県側(富士宮ルート・須走ルート・御殿場ルート): 2016年7月10日(日)〜9月10日(土)

・ 週末やお盆休みの時期はかなり混雑する。 統計によると吉田ルートの8合目は「16〜17時」と「23時〜25時」が混雑のピーク。

・ 週末やお盆の時期でお天気が良ければこの時間帯に8合目付近に行く場合は、渋滞覚悟。

・ 山小屋も予約で満杯の可能性。利用予定の場合は早めに確保のこと。

* 《 マイカー規制 》

① 吉田口(富士スバルライン)

⇒ 7月10日(金曜日)17時〜8月31日(月曜日)17時。

* マイカー規制時は、富士北麓駐車場に車をとめてシャトルバスに乗り換えます。富士北麓駐車場は東富士五湖道路、富士吉田IC東側に併設された大駐車場で、1,400台の駐車が可能です。駐車料金は1,000円です。

② 須走口(ふじあざみライン)

⇒ 7月10日(金曜日)昼12時〜7月12日(日曜日)昼12時、7月17日(金曜日)昼12時〜8月23日(日曜日)昼12時、8月28日(金曜日)昼12時〜8月30日(日曜日)昼12時、9月4日(金曜日)昼12時〜9月6日(日曜日)昼12時。

* 須走口五合目に登るふじあざみラインでは、規制区間入口付近にある仮設駐車場に車をとめて、そこからシャトルバスに乗ります。駐車料金は1台あたり1,000円です。約500台の駐車が可能です。

③ 富士宮口(富士山スカイライン)

⇒ 7月10日(金曜日)9時〜9月10日(木曜日)昼12時。

* 富士山スカイラインの途中にある水ヶ塚公園の駐車場がマイカー規制時の駐車場になります。規制期間は1台1,000円の駐車料金が必要です。約950台の駐車が可能です。ここからシャトルバスに乗り換えて五合目に向かいます。

※ 御殿場口ではマイカー規制は実施しません。

⇒ ⇒ 静岡県/富士山マイカー規制

【 富士山 登山者数 】

* 2015年7月1日?9月14日の登山者数は、▽富士宮口5万7912人▽須走口2万4005人▽御殿場口1万5713人。山梨側の吉田口13万6587人を含め、合計23万4217人だった。

* 平成25年迄は年間30万人以上続いてましたが、26年以降一気に減少しています。

* 平成25年に富士山が世界遺産に登録され、人数が増加すると思われたものの、登山料の徴収の問題などが影響してか、大きく減少しています。

登山ブームが一段落、登山料の徴収の他、この年の要因として、2014年の御嶽山を中心とした火山による被害等の心理的影響、台風等による天候の状況などが影響していると思われます。

⇒ 関東地方環境事務所_平成27年夏期の富士山登山者数について(お知らせ)

※ 登山者数

* 2024年 (富士山五合目の登山者数) | 混雑情報

* 富士山吉田ルート2024年登山者数発表 深夜登山者は約91%減 *

* 富士山登山者数調査結果_富士箱根伊豆国立公園 - 環境省

【 富士山 入山料 】

・ 美しい富士山を後世に引き継ぐため、環境保全や登山者の安全対策などを図る目的で、山梨・静岡両県や富士山麓の市町村などが、登山者を対象に入山料(協力金)を徴収する制度。正式名称は「富士山保全協力金」。2013年夏に試験徴収を開始。 翌年から本格実施。

・ 入山料は、正式には「富士山保全協力金」と呼武。 平成25年に試験 的に導入された後、翌26年から本格的に始まった。 1人1000円。

・ トイレの新設・改修、救護所の拡充などに使う方針。

・ 徴収期間は夏の登山シーズン(山梨側が7月1日〜9月14日、静岡側が7月10日〜9月10日)。5合目から山頂を目指す登山者を対象に24時間徴収する。 インターネットやコンビニでも支払えるようにする。

・ 7月10日〜8月31日に入山料を払った人の割合は前年同期より6・2ポイント高い47・3%だった。

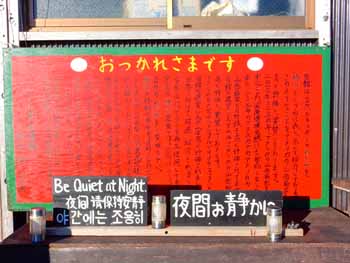

※ * 2024年から規制実施

≫ 2024年の富士山における安全対策について|お知らせ

※山小屋宿泊者等以外は夜間の登山をすることができません。

◆ 通行の規制

・ 吉田ルート五合目の登山道入口にゲートを設け、山小屋の宿泊予約がある人等を除き、以下の通行規制を行います。

・ 午後4時〜翌日午前3時の時間帯に登下山道を閉鎖いたします。

・ 登山者が一日当たり4,000人を超える場合も登下山道を閉鎖いたします。

通行規制に関する情報は、公式SNSなどで随時発信する予定です。

◆ ゲート通過者から、登下山道の使用料として1人・1回につき2,000円をご負担いただきます。

※ 従前実施している富士山保全協力金1,000円(任意の寄附金)と合わせて、一人あたり最大3,000円の負担。

※ 2024年 マイカー規制

* ≫ アクセス情報・マイカー規制 - 富士登山オフィシャルサイト

→ 吉田ルート : 7月5日(金) 18時 〜 9月10日(火) 18時

須走ルート : 7月10日(水) 9時 〜 9月10日(火) 18時

御殿場ルート : なし

富士宮ルート : 7月10日(水) 9時 〜 9月10日(火) 18時

【 宝永山 】

・ 富士山の側火山の一つ。1707年(宝永4) 富士山の南東斜面の標高2100〜3100m付近に噴火が起こり,三つのすりばち状の 火口が生じた。これが宝永火口で,このうち最も上部の火口(第1火口)は縦1.5km,横

1km

・ 宝永4年(1707年)の宝永大噴火で誕生した、富士山最大の 側火山で,標高は2,693mである。

・ 富士山の南東斜面、標高約2100mから3150m地点にかけて、3つの大きな火口が北西−南東方向に並んでいます。これが、富士山の噴火史上もっとも激しい噴火のひとつであった宝永噴火(1707年)でできた宝永火口です。

・ 第1火口。山頂側の火口壁では、古い時代の溶岩流の積み重なりと、それらを縦に貫く岩脈群を見ることができます。岩脈は、地表に出ようとして地下の割れ目を通過中に、そのままの形で固まったマグマです。

・ 第2、3火口は、これらの火口ができた後の宝永山の隆起によって北東側の火口縁が変形してしまい、いびつな形をしています。

第1火口もふくめた宝永火口の底には、さまざまな形や大きさをした火山弾・火山れきや、富士山のマグマ溜まり内で固まってできた深成岩(ハンレイ岩)の岩片などが散在しています。

※ 《 合目の決め方 》

・ 登山の難易度により,頂上までを十に分かち登山の目安にしたものだと言われています。

・ しかし,昔の登山は修行であり,合目は単に目安と言うだけではなく,安置された仏像を拝んだり頂上を拝んだりする場所としての意味もあったのではないかと考えられます。

・ 合目という言葉の起こりにも諸説があります.

① 山の形が穀物を盛った形(穀聚山)に似ているので,穀物の量目合を用いた。

② 富士山の頂上が甑に似ているので,頂上を御鉢料(仏寺の供米)といい米の量目合を用いた。

③ 出水時の水量を九合五勺の出水と言うように,古くから物事を十分して合勺で量目を計るのに準じた。

④ 富士山は,昔山中に多くの仏像を祀った仏教の山であり,山に登る苦難を人間の生死転変に例えて仏教の単位劫にあてた。

⑤ 登山の時に灯火に用いた油の量目合による.」などと言われていますが定説はありません。

・ 十合目は頂上で,十合目と言う言い方はあまりしません。

・ 合目、とは ・・・ 大著『富士の研究』(全六巻・富士山本宮浅間神社社務所・昭和三年刊)に見ることができる。

① 富士山は枡に入れた米を地上にあけたときの形に似ているので、桝目を用いて一里を一合とした。梵語の『劫』が『合』に変化した。つまり、富士登山の苦しさを人生の苦難にみたて、その難しさを劫数 ⇒ 合目で表した。

② 富士山の祭神はコノハナサクヤヒメという女神であるので、生命誕生、胎生十ヶ月を十号に分けた。山頂のことを御鉢といい、仏教用語でもおそなえする米を御鉢料と言うところから、米にたとえて『合』で区分した。昔から洪水の水量をたとえるのに『何合何勺』の水といったので、これにあてはめた。

③ そのお山が登山の対象となった時代の、登山口から山頂までを感覚的に10で割ったもの。

④ 各人の最終目的を十段階に設定し、その到達状況で、現在は何合目と決めた。

⑤ 昔、山伏が酒一升かついで富士山に登り、途中で休んでは一合飲み、また休んでは一合飲みで、頂上に着いたときに最後の一合飲み終えた。(山伏が休憩ごとに一合のお酒を飲んで山頂で1升になった)

⑥ 夜間登山時に油をを入れた明かりが続く距離を1合と決め、山頂まで10回かかったのでそうしたという言い伝え。

※ 《 胸突き八丁 》

・ 【むなつきはっちょう】 ・・・ 富士登山で、頂上まで八丁(約872メートル)の険(けわ)しい道。 9合5勺 (3,530m)

① 一般の山にもいわれる。また、急な登り道のこと。 ②.転じて、物事の一番苦しいとき、正念場の喩え。

【 富士山の花 】

・ 富士山は、火山砂礫で、保水もなく高山植物は育だちにくい。 アザミは乾燥地に強い。

・ フジアザミ : 草丈50〜70cmの多年草。開花時期は初秋〜秋。

・ オンタデ : 高山の砂礫地に生える多年草。

富士山におけるオンタデは1,400m 〜3,000mと広く分布する。2,500m以上になると他の植物は少なくなり、この オンタデばかりが目立つようになる。

ウラジロタデの変種で 同じようなところに生える。 ウラジロタデは葉の裏に綿毛が多く白く見えるが,オンタデは 淡緑色。 低地のイタドリやオオイタドリはイタドリ属で別属として扱われる。

・ その他 イワオウギ、ミヤマオトコヨモギ、シャジン、クルマユリ、 イタドリ、ベニイタドリ、ヤマホタルブクロ、キオン、アキノキリンソウ、ヤマハハコ、等。

(〜フリー事典、ヤマレコ、ヤマケイ等より)

・ 参考HP

⇒富士山 - Wikipedia

・ 初心者のための富士山登山 2016

・ 初心者の富士登山 - 初めて富士登山する方へ -

・ 後悔しない富士登山

・ 富士登山 − はじめての富士山

・ あっぱれ!富士登山

・ 富士山の4大登山ルートを紹介|初心者のための富士山登山

・ 富士山ガイド 吉田口登山道ルートガイド①

・ 富士山の日の出時間詳細

・ 富士山の日の出・日の入り時間

・ 富士山山頂からの日の出時刻一覧【富士さんぽ】

・ 富士山本宮浅間大社奥宮

*世界遺産 富士山とことんガイド

・ 世界遺産 富士山|富士山世界文化遺産協議会

* 関東・甲信 高原・山の天気 - てんきとくらす [天気と生活情報]

∴ お勧めコース ① ⇒ ⇒ 須走口。 ⇒ ⇒ 須走ルート

∴ お勧めコース ② ⇒ ⇒ 御殿場口。 ⇒ ⇒ 御殿場ルート(御殿場口)

※ お勧めコース ③ プリンスルート ⇒ ⇒ プリンスルートは、富士宮口五合目を起点に、宝永火口・宝永山を経て御殿場口へ合流する富士山の応用コース。

2008年夏に山好きで知られる皇太子さまが歩かれたことから、この名で呼ばれています。

⇒ ⇒ 富士宮口登山道、宝永遊歩道、御中道、御殿場口登山道・下山道を結ぶプリンスルートは、コース距離=約17.1km、標高差=登り約1386m、下り約2336m、コースタイム=約14時間のスケール。迫力たっぷりの宝永火口や御殿場口下山道の豪快な大砂走りなど、富士山の雄大さとダイナミックな景観を満喫できるコースです。

※ 参考HP ⇒ ⇒富士山 - Wikipedia

初心者の富士登山 - 初めて富士登山する方へ -

後悔しない富士登山

富士登山 − はじめての富士山

あっぱれ!富士登山

富士山の4大登山ルートを紹介|初心者のための富士山登山

富士山ガイド 吉田口登山道ルートガイド①

富士山の日の出時間詳細

富士山の日の出・日の入り時間

富士山山頂からの日の出時刻一覧【富士さんぽ】

登山記録 N0.12 ゼロ富士 (ルート3776) 第1・2ブロック : ゼロ合目 → 2合目。 《富士宮ルート》

| 2024(令和 6年)11月13(水)〜14日(木) | 往復路:マイカー | マイカー: ⇒ 、 バス : ≫、 徒歩: → | 標高差: 0m → 370m → 1,100m |

|---|---|---|---|

| ①: 東京 IC 5:30 ⇒ 富士 IC 7:00 ⇒ 8:00 富士の国 田子の浦港公園 P (0m) 8:50 ⇒ 9:50 鈴川富士塚P 富士塚 CP-1 : スタート(0m) 10:30 → 13:30 大渕公園 → 13:50 よもぎ湯(CP-2 : 370m)

14:10 → 14:20 八王子町 14:45 ≫ 15:15 吉原中央バスセンター → 16:00 鈴川富士塚P ⇒ 富士宮宿泊。 ②: 富士宮 8:00 ⇒ ヨモギ湯 9:25 ⇒ 大渕公園 9:30 → → 12:20 PICA表富士(CP-3 : 1,100m) 12:30 → → → 14:30 大渕公園P ⇒ 富士IC ⇒ 東京IC。 |

|||

【 コメント 】

※ 『 ゼロ富士』第一・第二ブロック。

※ 第1ブロック:鈴川の富士塚(0m):CP-1:スタート地点。 → CP-2:ヨモギ湯(370m)。

* 第二ブロック : CP-2:ヨモギ湯 → 2合目付近(PICA表富士(1,100m) 。

・ 海抜0mから富士山頂3,776mを目指す「富士山登山ルート3776スタンプラリー」(通称ゼロ富士)完了目指して、最後の行程今回第三回目で完了。

・ 前々回は、第四ブロックの、六合目から山頂まで、前回は、第三ブロックを登山したので、今回は海辺の最初のスタート地点から、CP-3のPICA富士迄で、ゼロ富士踏破。

・ ゼロ富士の期間は、11月24日迄なので、紅葉真っ盛りの天候の良さそうな日を計画実行しました。

* 一日目

・ アクセスは、今回も最初にマイカーで最初の目的地のヨモギの湯に駐車して、折り畳み自転車利用で、スタート地点の富士塚の駐車場に行き、スタート。

ヨモギ湯に到着後、スタート地点に戻り、自転車を回収する計画でした。

・ 問題発生!!。 なんと自転車積み込み忘れていました。

・ しょうがないので、ピストンとしました。 初日は、途中から路線バスが運行していたので、バスの時間が合えば利用することにしました。

・ 最初に、二つあるスタート地点のうち、「田子の浦」へ寄って、写真撮影。

・ スタンプボックスが見つけられませんでした。

・ ほとんどの人がスタート地点とする、「鈴川の富士塚」の駐車場(約5台分)へ移動、駐車。

・ スタンプボックスがあり、持参した紙にスタンプ後、雪のない富士山を背景に入れ、写真撮影。

・ 第一ブロックは、街中の道で、一部バス通りもあり、意外と分岐やカーブがあり、地図アプリで確認しながら歩きました。

・ 富士山が見えたので、方角確認に役立ちました。

・ 勾配もなく、歩きやすい歩道を進み、八王子町に入ると、茶畑が広がり、やがて大渕公園に到着休憩後、更に進むがよもぎの湯が見つからなかったので、作業所の人に聞くと、なんとかなり行き過ぎ。

・ かなり戻って、分岐個所を左折、CP2の「よもぎ湯」の案内板があり、しばらく進み到着。 記念撮影。

・ 同じ道を引き返す。途中、バス停で時間調整し、途中の吉原中央まで、バスで戻り、吉原駅までの約3キロはバスが無いので、スタート地点まで歩きました。

・ 富士宮の温泉ビジネスホテル(スーパーH富士宮)に宿泊。

* 二日目

・ 大渕公園駐車場に駐車後、スタート。

・ 二日目は、大渕街道をひたすら進む。 車の交通量は少ないですが、歩道がないカーブの続く道をスピードを出して走っているので、右側通行で、注意しながら適度な勾配の街道を歩きました。

・ カエデなどの紅葉が真っ盛りでしたが、快晴だった天候が、曇り空になってしまい、映えた紅葉写真撮影は残念ながらできませんでした。

・ 分岐点には、右側道路の路面に、ゼロ富士の表示が貼り付けられていたので、助かりました。

・ やがて、富士ひのきパークの中継点に予定の時間に到着、休憩。

・ 更に1時間強やや緩くなった勾配、下り勾配を進み、富士山スカイラインへの分岐を右折、しばらくして、cp3のPICA富士に到着。

・ 写真撮影、休憩後、雨が降りそうになってきたので、すぐに同じ道をスタート地点まで戻りました。

* 四回に分けての「ゼロ富士」達成!! 期間内に達成出来、記念がまた一つ出来充実出来ました。

|

|

|

| 田子の浦 (ゼロ富士スタート地点:B) | 〃 〃 「富士の国 ドラゴンタワー」 (37.76m)展望台 | |

|

|

|

| 田子の浦港公園 | 〃 展望台 | |

|

|

|

| 〃 | 〃 コスモス | 〃 ツワブキ |

|

|

|

| 田子の浦 駿河湾 灯台 | 帆船: ディアナゴ号 | |

|

|

|

| 鈴川の富士塚(ゼロ富士スタート地点:A) | 〃 | 〃 |

|

|

|

| 〃 | 〃 | 〃 |

|

|

|

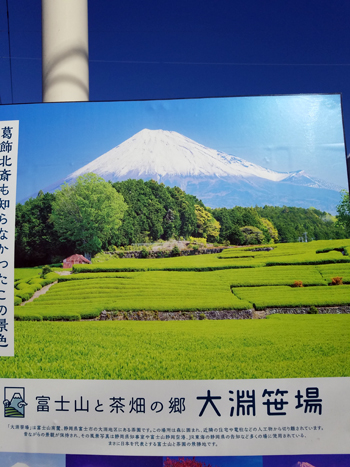

| 鈴川 → ヨモギ湯 | 大渕付近のPR看板 | 一面の苔(大渕付近) |

|

|

|

| コキア | CPー2:よもぎ湯(370m) | 〃 |

|

|

|

| お茶畑 | 皇帝ダリア | 林道 丸秘公園線 |

|

|

|

| バラ | カエデの紅葉 | ツルニンジン |

|

|

|

| 桧 造成林 | フデリンドウ | カエデの紅葉 |

|

|

|

| 富士ひのきパーク :(950m) | 〃 | 〃 ワレモコウ |

|

||

| CP-3 :PICA表富士 (1,100m) | ||

登山記録 N0.11 ゼロ富士 第3ブロック : 二合目 → 六合目。 《富士宮ルート》

| 2024(令和 6年)9月18日(水) | 往復路:マイカー | マイカー: ⇒ 、 自転車 : ≫、 徒歩: → | 標高差: 1,140m → 2,520m=1,380m |

|---|---|---|---|

| 東京 IC ⇒ 御殿場 IC ⇒ 6:20 富士宮五合目 P (2,380m) 7:00 ≫ 7:50 PICA表富士(1,140m) 8:00 → 9:30 旧料金所

→ 10:50 ガラン沢 → 11:30 御殿庭下 → 12:40 宝永第二火口縁 → 13:10 富士宮新六合目(2,530m) 13:30 → 13:50 五合目P 14:10 ⇒ 14:40 PICA表富士 ⇒ 河口湖 泊 |

|||

【 コメント 】

・ 『 ゼロ富士』第3ブロック:二合目付近(PICA表富士) → 六合目、をハイキングしました。

・ 海抜0mから富士山頂3,776mを目指す「富士山登山ルート3776スタンプラリー」(通称ゼロ富士)。 4ブロックの完了目指して、今回は第二回目です。

・ 前回は、第四ブロックの、六合目から山頂までを登山したので、線繋ぎとしました。

・ 天候の良さそうな早目の日を選びました。

・ 問題のアクセスは、最初にマイカーで富士宮五合目駐車場に駐車して、折り畳み自転車利用で、スタート地点のPICA表富士へ行き、スタート。

六合目ゴール後、五合目Pに戻り、自転車を回収する計画で実行計画にしました。

・ 問題発生!!。 なんと自転車前輪がペコペコ状態、念のため空気入れを車に積んでおいたので、空気を入れましたが、すぐに抜けてしまいました。

・ 虫ゴムを点検したら、劣化でボロボロ、輪ゴムを代用しましたが、何度工夫しても駄目。

・ 目的地までは全線下りのみの富士山スカイラインなので、体重を後輪に掛るようにして走ることにしました。

・ 時速20キロ以下の安全速度で、約15Kmを50分程かけて、何とか誰もいない“PICA表富士”に到着。 富士塚ゼロからの距離≒34Km、標高≒1,140m。

・ 建物前にある“ゼロ富士スタンプ”が入っているボックスを開け、スタンプを押してからスタート。

・ 地図アプリを確認しながら、木陰を選んで、時々猛スピードで行きかう道路の右側を進みました。 左側通行は、非常に危険。

・ 一時間半で、旧料金所に到着、トイレ休憩後、すぐ右側の「富士山自然休養林コース」登山道入口に入り、ここから本格的なハイキングとなり、靴はトレランシューズなので、尖った岩を避けながら登る。

・ 無風で蒸し暑いので、団扇を仰ぎながら、苔生した樹林帯を進むとやがて、ガラン沢に到着、小休憩。

・ アルミテープやピンクリボンの目印を確認しながら進む。 一部紛らわしい箇所があるので、地図アプリで再確認。

・ 次第に時々傾斜のきつい個所がある。 視界が開けると“御殿庭下”、更に進むと“御殿庭中”。 ここから先は展望が開け、右前方に宝永山が見え、“宝永第二火口縁”に到着、休憩。

・ 六合目指して、砂走り風の歩きにくい広い登山道を登る。 小学生の団体が、宝永火口から降りてきました。(六合目迄、& 宝永山火口迄解放)

・ やがて、六合目に到着。(富士塚ゼロからの距離=45.5Km、標高=2,535m。)。 本日迄雲海荘は営業中でした。

・ 休憩後、小屋人にゼロ富士スタンプセットを出してもらい、持参した紙にスタンプを押す。

・ 小屋前で、登山客に証拠写真を撮ってもらいました。

・ 五合目に向けて下山。

・ 予定通りの時間に五合目Pに下山。 PICA表富士で、自転車を回収し、翌日の朝霧高原での行事参加の為、今夜は河口湖湖畔のホテルに宿泊。

・ 今回の目的、無事達成出来ました。

・ 次回は、涼しくなった来月の予定で、最後は、11月の予定にします。

* 後日、自転車修理:チューブの虫ピン付近の部分がボロボロになってました。 → 交換修理代約三千円強。 空気抜け状態では絶対に乗ってはダメ、

チューブがすぐに損傷してしまうとのこと。

|

|

|

| 富士スカイライン1合目付近にて:紅富士(5:30)。富士宮4合目付近より 剣ヶ峰:日の出後 5:53。富士宮5合目(約2,400m)4:41 | ||

|

|

|

| 富士宮5合目 | ゼロ富士 第3ブロックスタート地点: PICA表富士: 約 1,140m | |

|

|

|

| フナツリソウ | ツユクサ | ミズヒキ |

|

|

|

| 旧料金所 右奥から登山道へ入る | ガラン沢 | 〃 コケ |

|

|

|

| 〃 | 〃 | 〃 巨木 |

|

|

|

| 〃 | テンナンショウ(マムシグサ)の実 | ガラン沢 |

|

|

|

| タマゴタケ | シロタマゴテングタケ | 殿庭下 |

|

|

|

| フジアザミ | 宝永山第二火口縁 | 六合目 |

|

|

|

| 富士宮口 六合目 | 〃 雲海荘 | 〃 |

|

|

|

| 〃 雲海荘& アニマル軍団 | オンタデ | 五合目駐車場 |

|

|

|

| 五合目登山口 | 〃 ダケカンバ林 | PICA表富士: 自転車回収 |

|

|

|

| 翌日 朝の河口湖 & 富士山 | 大石公園 :コキア | 〃 キバナコスモス |

|

|

|

| 〃 コスモス | 〃 コスモス & コキア | 〃 トリトマ |

登山記録 N0.10 ゼロ富士 第ブロック : 六合目 → 頂上。 《富士宮口》 〜 プリンス ルート

| 2024(令和 6年)9月11日(水) | 往復路:マイカー | マイカー: ≫ 徒歩: → | 標高差:2,541m → 3,776m= 1,235m |

|---|---|---|---|

| 東京 IC ⇒ 御殿場 IC ⇒ 富士宮五合目 P (2,380m) 4:20 → 六合目 (2,530m) 4:40→ (プリンスコース) → 宝永第一火口縁 → 6:00 宝永山 → 馬の背 → 7:50 御殿場ルート七合目 → 9:40 八合目 → 11:40 御殿場口富士山頂(銀明館、浅間大社奥宮) 12:00 → 13:00 剣ヶ峰頂上 (3,776m)13:30 → 富士宮コース 13:50 → 14:50 九合目 → 15:50 八合目 → → 16:50 六合目 → 17:10 富士宮五合目 P ⇒ 御殿場 IC ⇒ 東京 IC | |||

【 コメント 】

・ 今回で10回目となる富士登山。 海抜0mから富士山頂3,776mを目指す「富士山登山ルート3776スタンプラリー」(通称ゼロ富士 移動距離:約42km)のイベントが始まったのをつい最近知り、今回チャレンジしました。

・ イベント参加申込一週間後に、富士宮市観光課から、挑戦者識別ステッカーとテープ(ゼッケン状のNo.記載)が郵送されてきました。

・ 出来れば今年中に完了したいので、最初に、登頂可能な最終ブロックの六合目から山頂のゴールまでを達成すべきなので、天候が良好なタイミングを狙っていましたが、山小屋開設最終日の9月10日になってしまいました。

・ 閉山翌日のマイカー規制解除初日の11日に実行することにしました。

・ 前々回の2013年9月10日と同様な富士宮登山コースで、富士宮五合目駐車場に、早朝到着予定で出発しました。

・ 早朝4時過ぎに登山口に一番近い満車に近い駐車場に到着。 準備後、真っ暗な中、ライトをつけて登山開始。 今回はまだバリケード等はありませんでした。

・ 前後にも登山者が数人いる中、ユックリ、マイペースで登りました。

・ 通常のペースで登ると、終盤、何時も頭痛とハキケの高山病になってしまうので、意識してユックリ登ることを心掛けましたが、気が付くと息が弾む状態になってしまいました。

・ 20分程で、雲海荘のある六合目に到着。

・ 今回は、先に宝永山経由で登ることにしました。 途中、夜明けの写真を撮りながら進むうち、日の出になってしまい、日の出の瞬間写真は、宝永山の影になってしまい撮れませんでしたが、赤富士が撮れました。

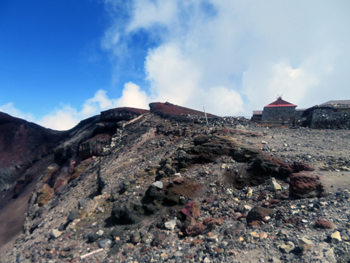

・ 6時に、宝永山到着、標柱バックに富士山撮影、一休憩。

・ プリンスコースを進み、宝永山馬の背への分岐点から御殿場ルートの六合目へ向う。

・ 誰もいない静まり返った比較的歩き易い登山道をひたすら登る。

・ 今日は快晴無風の登山日和ですが、日射が非常に強いので、終始日傘をさして登りました。 風が無いので、日傘は避暑対策に最適です。

・ 宝永山馬の背から山頂へ続く登山道を道なりに進んで、御殿場七合目に到着。

・ 御殿場ルート七合目からはジグザグの歩き易い登山道が頂上まで続きました。

・ 7合5勺(3,210m)の閉鎖されたわらじ館を過ぎ、八合目に到着。

・ 富士山では空気密度が地上の2/3と薄い為、何時も高山病の症状が生じてしまうので、3,000mを越えた7合目(3,070m)からは、特に注意して深呼吸とユックリ目に登ることを順守しましたが、今回も少々、頭痛と吐き気が生じました。

・ 八合目を過ぎ、しばらくジグザグしたやや急な登り道を登りきり、ようやく山頂のお鉢の銀明館、浅間神社奥宮に到着。

・ 時折ガスと雲に覆われ始めましたが、快晴になったタイミングを狙って写真撮影と長目の休憩後、最高峰の剣ヶ峰へ向う。

・ 20分程で2〜3人しかいない剣ヶ峰に到着。(新六合目から4km。 標高:3,776m) 今回は、お鉢巡りは時間的にも、体調的にも無理なので、ここから引き返すことにしました。

・ 写真を撮り合ったり、休憩しながらしばらく過ごしました。

・ 富士宮コース下山口へ戻り、下山開始。

・ 下山は真っ直ぐに富士宮コースを進む。

・ 途中で急に俄雨が降り出し、レインコートを羽織る。やがて雨もやみ、蒸し暑いのでコートを脱ぎ、シャツだけになって軽快に下る。

・ 七合目以上の山小屋は完全に休眠状態、その他の小屋は戸締まり片付け等作業中で、ブルドーザーが数台走っていました。

・ ジグザグの砂と小石と溶岩等様々な状況の下山道を、スリップに注意しながらユックリ目に下りました。

・ まだ咲き残っていた花の写真を撮って、17時に、ほとんどガラ空き状態の富士宮五合目駐車場に戻る。

・ 小休憩後、往路を戻り帰宅。

※ 次回は、「富士山登山ルート3776スタンプラリー」完遂の為、今月中に、第三ブロックの「PICA表富士 → 六合目」区間をハイキングする予定にします。

制限は、11月24日迄の期間なので、残りの海抜ゼロメートルの「富士塚からPICA表富士」区間は、涼しくなって紅葉が見れる10月中旬を予定します。

* 晴天時は、砂埃の為、大砂走り区間はスパッツ、マスク着用したほうがよい。

* 下山時は、転倒防止、膝予防等の為、ストック利用必須。

* 宝永山登山は、富士山登頂後の、下山時に立ち寄るのが楽。 御殿場七合目から馬の背迄の下りは、“砂走り”道を気持ち良く楽しめる。

※ 参考ブログ等

・ 『富士山登山ルート3776』を日帰りで踏破してみて感じたポイント【富士山へ、0からの挑戦】

・ 【正気か】標高ゼロから挑戦する「富士山登山ルート3776 ...

・ 富士登山「ルート3776」の出発起点は「田子の浦みなと公園 ...

|

|

|

| 富士宮登山口 五合目 4:20 | 富士宮六合目付近より 日の出前 4:29 | 〃 4:41 |

|

|

|

| 〃 :4:41 | 日の出前 : 4:42 | 紅富士 |

|

|

|

| 雲海 相模湾方面 | 々 | 紅富士 |

|

|

|

| 馬の背方面 | 宝永山山頂 : 2,693m | 宝永山山頂 標識 : 2,693m |

|

|

|

| 相模湾 | 富士宮方面 | 宝永山 馬の背 |

|

|

|

| 山中湖 | 相模湾 | 富士登山道: プリンスコース |

|

|

|

| 宝永山 | 3,000m地点 | 七合目:3,030m |

|

|

|

| 八合目 : 3,400m | 鳥居 | 銀名水 |

|

|

|

| 〃 御殿場口下山口 | 富士山山頂 頂上宣言大社 奥宮 | 〃 「富士山3776 チャレンジ 」No.ステッカー |

|

|

|

| 富士山火口 東側 | 〃 〃 | 〃 北東側 |

|

|

|

| 〃 北側 | 〃 西側 | 富士山山頂 頂上宣言大社方面 |

|

|

|

| 二等三角点礎石 | 富士山山頂 剣ヶ峰 : 3,776m | 〃 |

|

|

|

| 〃 「富士山3776 チャレンジ 」No.ステッカー | 〃〃 チェックポイント 〜 ゴール: 剣ヶ峰 | 〃 & アニマル・ ピカチュウ軍団 |

|

|

|

| 頂上浅間大社 奥宮 : | 富士宮口方面下山口 | 〃 山頂鳥居 |

|

|

|

| 九合目: 3,460m | 表口九合目: 3,460m | オンタデ |

|

|

|

| 八合目; 3,250m | 元祖七合目: 3,010m | 入道雲 |

|

|

|

| オンタデ 紅葉 | オンタデ 最後の花 | 六合目 雲海荘 |

|

||

| 富士宮五合目 到着 | ||

登山記録 N0.9 《須走口》

| 行程 | 2015(平成27年)9月12日(土) | 往復路:マイカー | マイカー: ≫ 徒歩: → | 標高差 1,745m |

|---|---|---|---|---|

| 御殿場 3:00 ⇒ 4:00 須走口五合目P 4:10 → 六合目 4:50 → 本六合目 5:10 → 七合目 6:30 → 本七合目 6:50 → 八合目 7:10 → 本八合目 8:10 →八号五勺 8:40 → 九合目 9:10 → 9:50 吉田口富士山頂 → お鉢巡り : 11:20 剣ヶ峰頂上 12:00 → 吉田口富士頂上下山口 13:00 → 須走口下山道 → 15:10 須走口五合目P ⇒ 御殿場IC ⇒ 東京IC 17:30 | ||||

【 コメント 】

・ 2年ぶり、9回目となる富士登山、昨年の6月22日「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」 の名で世界文化遺産に登録されたため、益々富士登山者の増加が予想されましたが、今年の夏は天候不順や、交通規制期間が長引いたため、昨年より少なくなったとのことです。

・ 予定していた北海道登山が台風等の悪天予報で中止、代わりに天候が回復予報の富士山登山に変更しました。

・ 今回はやや混雑が予想される9月12日の土曜日になりました。

・ 今回は“須走口”からの登山にしました。

・ 富士山の山小屋での宿泊は何かとストレスがあるので、市内のホテルで宿泊し、早朝に出発予定にしました。

・ 日出の5時20分頃までに、展望のきく本六合目付近まで登るため、出来るだけ早く登山開始する必要がありましたが、予定より30分程遅れて4時前に8割ほど埋まった登山口に最も近い須走口第二駐車場に到着。

・ 快晴無風で、満天の星を眺めた後、足元にライトを照らしながら登山口への舗装路を下り、数分で登山口に到着。

・ ライトを頼りに足元を見ながら比較的歩き易い樹林帯の続く登山道をひたすら登って行き、六号目を過ぎ、2,700mの本六合目に近づくと樹林帯が終わり、東の黎明の空が展望出来、写真を撮りながら登っていく。

・ 日出の時間になると一気に明るくなり、日出の瞬間を待って、写真撮影。

・ 太陽が昇るに従って、紅富士が次第に赤茶色へ変わっていき、やがて青い空に聳える姿に変わって行く風景を眺めながら、マイペースで上って行く。

・ 微風でさほど寒くなかったので、防寒服を着ないで丁度良い状況でした。

・ 七合目(3,090m)の太陽館に到着。10名程が長いベンチに座り、下界の雲海を眺めながらの小休憩。

・ 七合目から先は、露出した岩が減り、富士山に多く見られる火山粒が増えてくる。

・ 本七合目(3,200m)でもベンチに座り小休憩。目の前に見える八合目(3,350m)を目指してジグザグの岩と砂混じりの登山道をゆっくりと登り、やがて八合目に到着。

・ 本八合目(3,400m)、八合五勺(3,500m)を越えてようやく九合目(3,600m)に到着。八合目から九合目まで、結構距離があり最も時間がかかりました。

・ 直ぐ前方に頂上の鳥居と神社が見えますが、なかなか直ぐには到着出来ません。

・ 普通の登山なら僅かな時間で到着出来る距離ですが、地上の2/3の空気密度の為か、息がハズミ、いつも通りわずかに高山病気配の頭痛ムカツキ感がありましたので、超スローペース登山となり、ようやく富士山本宮浅間大社東北奥宮(久須志神社)の鳥居と狛犬が建っている標高3,700mの地点に到着。

・ すぐに山頂である、富士山本宮浅間大社東北奥宮に到着。

・ 記念撮影、休憩した後、天候も良く体調もさほど悪くならなかたので、今回も時計回りでお鉢巡りをしました。

・ 八つの峰の中の最高峰、剣ヶ峰(3,776mm)への最後の急な登り坂を登り切り、記念撮影の為、20名ほどの順番並びで約15分程待って撮影。

・ 抜けるような真っ青な空に、白く線を引いた巻雲、秋の気配を感じました。

・ お鉢を一周後、いよいよ下山開始。須走口下山道の標識がある、富士山本宮浅間大社東北奥宮の先から一気に下る。

・ 砂ほこりが舞いあがるのでマスク、サングラス、スパッツを装備しての、砂払い5合目までの約3kmをあっという間に気持ち良くリズミカルに下る。

・ ここから普通の下山道となり、約20分で古御岳(こみたけ)神社に到着。 感謝のお礼をして、階段を下るとすぐに5合目の店の前に出、駐車場までの僅かな距離の急坂を登って到着。

・ 早足で下ったので、足の筋肉を念入りにストレッチングしてから、帰路に着く。

【注意点】

・ 9月になると大部分の小屋が閉鎖、事前確認すること。

・ 高所で空気が薄いので、高山病に注意。 息苦しくなる前にペースを落としたり、休息する。 (高山病体質者は酸素缶持参)

・ 防寒対策をしっかり。特に強風時は体温が奪われるので、厚手の帽子か目出帽、厚手の手袋必携。

・ 下山時、分岐点に注意。

・ 砂走りでの防塵対策として、メガネ、マスク、スパッツ必携。 目薬。

・ 砂走りでは、適度なリズムで下る。 早すぎたり、ゆっくり過ぎると膝に負担がかかる。

・ 下山時前 : 靴の紐を締め直す。 足の爪を短めに切っておく。 厚手の靴下着用。

・ その他携行品 ・・・ 他に予備ライト、カメラ・スマホ用バッテリー、日焼け止 等。

|

|

|

| 満天の星 | 5:18 黎明の空 | 〃 |

|

||

| 黎明の空 | ||

|

|

|

| 黎明の空 | ||

|

|

|

| 5:23 : 日の出 | ||

|

|

|

| 日出直後 | ||

|

|

|

| 日出直後 : 5:25 | 〃 | 〃 |

|

|

|

| 日出直後 | 雲海 | 〃 |

|

|

|

| 日出直後 | 紅富士 | 〃 |

|

|

|

| 紅富士 | 慰霊の鈴 | |

|

|

|

| オンタデ | 〃 | 〃 |

|

|

|

| オンタデ | 六合目 → 七合目 | 七合目 太陽館 |

|

|

|

| 七合目 太陽館のメニュー | 七合目 → 本七合目 | |

|

|

|

| 七合目 → 本七合目 | 〃 | 本七合目 |

|

|

|

| 本七合目 → 八合目 | 八合目 → | 八合目 |

|

|

|

| 八合目 → 本八合目。 本八合目: (「ルンタ」(タルチョ)は経文を印刷した魔除けと祈りの旗)。 本八合目 → 八合五勺 | ||

|

|

|

| 本八合目 → 八合五勺 | 八合五勺 | 八合五勺 → 九合目 |

|

|

|

| 富士山頂 久須志神社 直下 | 富士山頂 久須志神社 狛犬 | 〃 |

|

|

|

| 富士山頂 久須志神社 東北奥宮 | 〃 | 富士山頂 久須志神社から下界 登山道 |

|

||

| 富士山頂 馬ノ背 火口壁、(大内院) : 久須志神社先から 北西方(白山岳3,756m) | ||

|

|

|

| 火口内の万年雪 | 富士山頂 火口壁 : 北東方向 | 日本最高峰 富士山剣ヶ峰 〜 望遠 |

|

|

|

| 宝永山方向 | 富士山頂 火口壁 : 東方向 | 〃 |

|

|

|

| 火口壁のツララ | 銀名水 | 富士山頂 浅間大社 奥宮 |

|

|

|

| 剣ヶ峰への道 | 火口内(大内院) | 〃 |

|

|

|

| 日本最高峰 富士山剣ヶ峰 (3776m) | 二等三角点 | 山頂標識 $ 二等三角点 |

|

|

|

| 日本最高峰 富士山剣ヶ峰 (3776m)山頂標識 | 剣ヶ峰のモニュメント | 〃 |

|

|

|

| お鉢巡り : 剣ヶ峰 → 久須志神社 | 〃 | 〃 |

|

|

|

| お鉢巡り : 剣ヶ峰 → 久須志神社 | 説明板 | 久須志神社前、山頂より下山道方面 |

|

|

|

| 河口湖方面 | 八合目付近 | 〃 |

|

|

|

| 須走りルート下山道 | オンタデ | フジアザミ |

|

||

| 案内板 | ||

|

||

| フジアザミ | ||

|

|

|

| W紅富士 | 紅富士 & 白鳥 | 紅富士 |

登山記録 N0.8 《富士宮口》 〜 プリンス ルート

| 2013(平成25年)9月10日(火) | 往復路:マイカー | マイカー: ≫ 徒歩: → | 標高差 1,340m |

|---|---|---|---|

| 東京 IC ⇒ 御殿場 IC ⇒ 富士宮五合目 P 3:30 → 六合目 3:50→ 宝永第一火口縁 → 4:30 宝永山馬の背 5:40 → 下り六号 5:50 → 6:40 御殿場ルート七合目 → 8:40 八合目 → 10:10 御殿場口富士山頂(銀明館、浅間大社奥宮) → 10:30 剣ヶ峰頂上 11:30 → 御殿場コース 下山口 11:50 → 12:40 御殿場7合目 13:00 → 宝永山馬の背 13:25 → 13:30 宝永山 13:50 → 宝永第一火口縁 → 14:40 富士宮五合目 P ⇒ 山中湖 | |||

【 コメント 】

・ 8回目となる富士登山。 今年、世界文化遺産登録によって、益々人気が出て、例年どうり8月いっぱいは連日超満員、とても富士山を味わって登山できる状況ではないようです。

・ 富士登山・山小屋の情報・感想を調べると、シーズン中は例年どうり、ひどく混雑している状況で山小屋宿泊も苦痛なので、9月になってから登山を予定していましたが、第一週目は天候が悪く、第二週目の登山となりました。(9/1で閉山)

・ 標高差が最大の為登山客が最も少ないコースである“御殿場口”からのコースで登山することに予定しようと思いましたが、例年通り第二週間目は、吉田口以外の山小屋が閉鎖されてしまい利用できないため、日帰りでの登山で、途中で御来光を見たいため、超早朝からの登山としました。

・ 富士宮登山道からは、位置的に南の為、山頂に登らないと稜線からの日の出しか見られないので、六合目の宝永山馬の背への分岐点から御殿場ルートの六合目へ向う。

・ 御殿場ルートなら、9月になると宝永山馬の背以上からなら地平線からの日の出が見られるので、日の出予定の5時15分迄に御殿場ルート六合目に到着できるペースで適度に休みながら登る計画にしました。

プリンス ルートで登山。

・ 深夜自宅を出発、3時半前に富士宮登山口駐車場に到着。 さすがに空いており、富士宮口五合目登山口すぐそばの道路両側の駐車場に駐車。

・ 真っ暗の中、ヘッドライトと、ハンドライトを携行し出発。

・ 登山道は9月2日から冬季閉鎖、バリケードで閉鎖された横を通って、自己責任で登山開始。

・ 誰もいない真っ暗な静まり返った比較的歩き易い登山道をひたすら登る。

・ 立ち止まって振り向くと下界の御殿場市の街灯りがチラチラと見え、空を見上げると、南東の空には冬の星座のオリオン座がまばゆい光を放っており、ミルキーウエイ状に満天の星がちりばめたパノラマを眺められ、素晴らしい光景に癒され心が雄大にに導かれた感じになりました。

・ すぐに6合目に到着、宝永山へのルートへ右折、宝永第一火口縁を過ぎ、宝永山馬の背付近まで来る頃には日の出の40分前になり、東の空が次第に明るくなってきました。

・ 日の出の空より黎明時の空の方が写真写りが良さそうなので、じっくりと刻々と変わる東の空を眺めながら、時々シャッターを切りました。

・ 荘厳な太陽が現れた瞬間を撮影、東方上空には“離れ吊るし雲”が現れ、刻々と形状・色合いが微妙に変化する様を眺めながら夢中で写真を撮っていると、寒さや時の経つのをすっかり忘れてしまいました。

・ すっかり日が昇り、空の色も次第に青みがかり、赤く照らされていた雲も白くなっていき、充分日の出の写真も撮り終えたので出発。

・ 宝永山馬の背から山頂へ続く登山道を道なりに進んで、下り六号を過ぎ、そのまま砂状の道を、ずり落ちないように足の置き場を選びながら小幅基調で登り、やっと七合目に到着。

・ 下り六号で、右方向へ延びた緩やかな道へ進み、御殿場ルート六合目へ行くのが正解だったのを、調子に乗って道なりに真っ直ぐ進んでしまったので、“砂走り”を登ってしまいました。 多くの人が間違えるようです。

・ 御殿場ルート七合目からはジグザグの歩き易い登山道が頂上まで続きました。

・ 7合目に到着する頃に急に雲に覆われガスに包まれ始め、やがて霧雨も降ってきて寒くなり、防寒着を着てホカロンを手袋の中に入れたりしながら黙々と登る。

・ 途中、日の出を見終えた登山客が30人程降りてきました。

・ この時間帯、下山者ばかりで、登りの人は五合目出発後山頂に到着するまで、数名しかいませんでした。

・ 7合5勺(3,210m)の閉鎖されたわらじ館を過ぎ、八合目に到着。

・ 富士山では空気密度が地上の2/3と薄い為、脈拍数が通常の登山より多くなり、長時間最大心拍数の約80%を越えてしまうと、高山病の症状が生じてしまったことが何回かあったので、3,000mを越えた7合目(3,070m)からは、時々パルスウォッチで確認しながらゆっくり登る。

・ 八合目を過ぎ、しばらくジグザグしたやや急な登り道を登りきると、ようやく山頂のお鉢の銀明館に到着。

・ 吉田口方向への反時計廻りへの入口は、この区間での工事が始まり進入完全禁止。バリケードされ、誘導員が吉田口へ向おうとした登山客に説明してました。

・ いずれにしても一般的に推奨されている時計回りでお鉢巡りをするのが適しており、最高峰の剣ヶ峰へ向う。

・ 20分程で数人しかいない剣ヶ峰に到着。 相変わらず雲に覆われ、ガスもかかってましたが空は明るく、昨日の天気予報では晴れなので、しばらく休憩。

・ この場所は無風状態でした。

・ 一向に晴れてこないので、お鉢巡りをせずに、ピストン下山開始。

・ 御殿場コースの下山口から下山開始、7合目からの下山専用道で一気に下り、宝永山馬ノ背にリュックをデポし、宝永山山頂を片道5分でピストン。

・ 宝永第一火口縁で多くの観光客や100名以上の学生とすれ違う。

・ まだ咲いていた花の写真を撮って、14時半過ぎに、ほとんどガラ空き状態の富士宮五合目駐車場に戻る。

・ 翌日、早朝の富士山と花の写真を撮るため、山中湖で宿泊。 翌日早朝に、百日草が満開の山中湖に近い“花の都公園”と、河口湖湖畔の“大石公園”などを巡る予定でしたが、天気が悪くなったのでパス、帰宅しました。

* 大砂走り区間はスパッツ、マスク着用したほうがよい。

* 下山道時は、膝予防等の為、ストック利用がよい。

* 宝永山登山は、富士山登頂後の、下山時に立ち寄るのが楽。 富士宮六合目 → 御殿場六合目の登山道の“宝永第一火口縁”から、御殿場六合目の間は、砂状で非常に登り難い。 御殿場七合目からの下りは、いくつかある富士登山道の“砂走り”道の中で最高に気持ち良い下山が楽しめました。

※ 参考HP ⇒ ⇒富士山 - Wikipedia

初心者の富士登山 - 初めて富士登山する方へ -

後悔しない富士登山

富士登山 − はじめての富士山

あっぱれ!富士登山

富士山の4大登山ルートを紹介|初心者のための富士山登山

富士山ガイド 吉田口登山道ルートガイド①

富士山の日の出時間詳細

富士山の日の出・日の入り時間

富士山山頂からの日の出時刻一覧【富士さんぽ】

|

|

|

| 富士宮六合目 | 富士宮六合目付近からの下界の御殿場方面の街灯 御殿場ルート六合目 | |

|

|

|

| 富士宮ルート 六合目 3:40 | 4:40 宝永山馬の背にて 黎明の空 | 4:55 日の出前 |

|

|

|

| 4:58 日の出前 | 5:06 | 5:09 |

|

|

|

| 日の出前 5:10 | 5:12 〃 | 5:13 日の出 |

|

|

|

| 5:15 日の出 | 5:15 〃 | 5:16 〃 |

|

|

|

| 5:19 離れ吊るし雲 | 5:21 〃 | 5:25 〃 |

|

|

|

| 5:28 日の出後 | 5:28 山頂方向 | 5:28 |

|

|

|

| 5:33 離れ吊るし雲 | 山頂方向 | 宝永山 |

|

|

|

| 雲海 | オンタデ : 山頂方向 | オンタデ & 秋の空 |

|

|

|

| 七合目 | 七合目 | 七合五尺付近 |

|

|

|

| 離れ吊るし雲 | 七合九勺付近 | 八合目 |

|

|

|

| 注意看板 | 御殿場口富士山頂 説明板 | 富士山頂 浅間大社 奥宮 |

|

|

|

| 日本最高峰 富士山剣ヶ峰 (3776m) | 二等三角点 | 三角点 |

|

|

|

| 実質的な山頂 | 〃 | 富士山剣ヶ峰 山頂モニュメント |

|

|

|

| イワツメクサ | 赤茶けた稜線 | 宝永山への登山道 |

|

|

|

| 宝永山馬の背 | 宝永山馬の背から宝永山 | 宝永山火口内の大岩 |

|

|

|

| 宝永山火口内の大岩 | 宝永山 山頂 2,693m | 宝永山馬の背稜線 |

|

|

|

| 宝永山馬の背 | 六合目付近 : タイツリオウギの実 | |

|

|

|

| ミヤマオトコヤナギ | イタドリ | キオン |

登山記録 N0.7 《須走口》

| 行程 | 2012(平成24年)9月5日(水)〜6日(木) | 往復路:マイカー | マイカー: ≫ 徒歩: → | 標高差 1,745m |

|---|---|---|---|---|

| ① | 永福 ⇒ 河口湖IC ⇒ 山中湖 ⇒ 花の都公園 ⇒ 富士浅間神社 ⇒ 須走口新五合目P 10:00 → 小富士分岐 10:15 →10:30 小富士山10:45 → 小富士分岐 11:00 → 六合目 12:10 → 12:50 本六合目 13:00 → 七合目 14:00 → 本七合目 14:45 → 八合目 15:30 → 16:00 本八合目 辰巳館 泊 | |||

| ② | 本八合目 トモエ館 3:30 → 九合目 4:45 → 5:30 吉田口富士山頂 → お鉢巡り : 7:50 剣ヶ峰頂上 → 吉田口富士頂上下山口 8:00 → 須走口下山道 → 10:20 須走口五合目P 10:40 ⇒ 11:20 御殿場IC ⇒ 東京IC 13:00 | |||

【 コメント 】

・ 7回目となる富士登山、最近の富士登山者の増加は著しく、8月のシーズンは平日でも混雑するようですので、今回も9月第二週の平日、天候の良さそうな9月5日(水)にしました。

・ 4コースのうち、最も諸条件が良い“須走口”からの登山にしました。

・ 午前中に富士浅間神社やコスモスやヒマワリが見頃になってきた山中湖に近い“花の都公園”と富士吉田の“北口本宮富士浅間神社”などを巡ってから、目的地の須走口登山口へ向かう。

・ 早朝、山中湖周辺は濃い霧が局所的にかかっていましたが、急速に晴れ、素晴らしい富士山と花の写真が撮れました。

・ “北口本宮富士浅間神社”へ参拝後、須走口新五合目P(2,000m)へ移動。

・ 最初に『小富士山』(1,979m)へ立ち寄る。

・ 古御嶽神社の前から入る小富士への遊歩道は小さなアップダウンが続く樹林帯で、林を抜けると突然明るい小富士の山頂が目に飛び込む。

・ 砂礫の山頂からは、山中湖を始め下界の展望が得られましたが、山頂方向は雲の中。

・ キノコ狩りが盛んなようで、収穫したキノコを写真に撮らせてもらいました。

・ 古御嶽神社(こみたけじんじゃ)に戻って、安全祈願、いよいよ登山開始。

・ しばらく樹林帯を登っていくと登山道と下山道が交差、左側の登山道へ進む。

・ やがて樹林帯を抜け、灌木の中の静かな1本道を進み、1時間強で6合目(2,400m)に到着。

・ 6合目を過ぎると、草木となり、ジクザグに踏み固められた溶岩と砂混じりの道を登り、本6合目(2,700m)の瀬戸館に到着。

・ 富士山らしい岩の登山道をひたすら登り、やがて2,950mの7合目に到着。

・ 五合目を出発してから最初の小屋である「太陽館」に到着。

・ 登山中は雲が日差しを遮ってくれ、心地よいそよ風の中だったのでさほどの汗はかかず助かりました。

・ 休憩後、本八合目(3,250m)の小屋を目指して進む。5合目から下山者は下山道が分離しているため、最初に数人出合っただけ、登山者は前後一人もいない状態でした。

・ 七合目(2,950m)の太陽館に到着。数人しかいない長いベンチに座り、下界の雲海を眺めながらの小休憩。

・ 七合目から先は、露出した岩が減り、富士山に多く見られる火山粒が増えてくる。

・ 本七合目(3,250m)の江戸屋前でも誰もいない長いベンチに座り小休憩。下界の山中湖を見下ろしながら、アセロラドリンクを飲む。

・ 目の前に見える八合目(3,400m)の江戸屋を目指してジグザグの岩と砂混じりの登山道をゆっくりと登り、45分程で到着。

・ 下界でゴロゴロと雷鳴が聞こえていましたが、雲の移動方向が東へ遠去かるようで次第に頻度が減り一安心。

・ 本八合目の本日の宿泊予定の“トモエ館”目指して、部分的にやや急になった登山道を進む。

・ 30分程で八合目の江戸屋に到着。 数人休憩中のベンチで、青空に勢いよく成長した午後の陽ざしに照らされ輝きを放った入道後を眺めながら、空を飛んでる気分になって休憩。

・ 下界の太陽に眩しく光る雲海を時間のたつのも忘れて眺めながらしばし見惚れる。

・ 目の前に見える“トモエ館”に向けて出発。 30分程で到着、受付を済ませ(素泊まり6,500円)リュックを所定の場所に置いてから、外の景色を撮影。

・ チベットの五色(青・白・赤・緑・黄の順)の祈祷旗である、“タルチョ”の旗を手前に入れた風景を撮影。

・ 西側に雲がかかっていたので、“影富士”はやや不鮮明で残念。夕焼けもあまりパットしませんでした。

・ 山小屋の今年の営業は、6合目〜8合目の各山小屋では例年より遅い9月17日頃まで営業の予定でした。

・ シーズンオフのため、部屋は空いていましたが、40名程の若者のツアー団体客が16時半過ぎに到着、一気に騒がしくなりました。

・ 5時からの夕食が一段落した後、誰もいなくなった食堂座敷のテーブルの隅で、注文したお汁粉と、持参した食事を摂る。

・ 団体客が2回に分かれて夕食、20時半まで、客の話声が響き渡り、その後寝付く。

・ 時々目が覚めたりしているうちに2時頃、団体客が起き出し、出発の準備をしていました。

・ 当方は、山頂で寒い中長い間日の出を待つのが苦手のため、3時過ぎまで寝てました。

・ 日の出は、このルートのメリットである何処でも見られるので、毎回このパターンにしています。

・ 数人しかいなくなった小屋を、3時半過ぎに出発。

・ 多少雲がありましたが、日の出御来光には、支障ないような空模様で、風のない5℃位まで下がった気温の中、出発。

・ 胸突八丁といわれる急な坂道をゆっくり登り、9合5勺(3,530m)の胸突き山荘を過ぎ、風よけに適した岩壁の元で、雲海から登ってくる太陽を待つことにしました。

・ 上空はほぼ晴れ渡り、下界地平線に雲がかかっていましたが、東の空が次第に明るく輝いてきました。

・ 予定の時間に真っ赤に輝いた眩しい太陽が現れ、撮影。

・ 上空に特徴的な“吊るし雲”が現れ、シッカリと撮影。

・ 撮影後、山頂目指して出発。

・ すぐに富士山本宮浅間大社東北奥宮(久須志神社)の鳥居と狛犬が建っている標高3,700mの地点に到着。

・ すぐに山頂である、富士山本宮浅間大社東北奥宮に到着。

・ 記念撮影後神社の前で風を避けて休憩。

・ やや遅い時間となったので、山頂は十名程度の休憩。

・ 山頂はやや風があり、風防を被って、今回も時計回りでお鉢巡りをする。

・ 八つの峰の中の最高峰、剣ヶ峰(3,776m)に到着。

・ シーズン中は記念撮影するのに長い行列ができるようですが、平日のやや遅い時間のためか数名しかいません。

・ ここから後半のお鉢を巡り、一周して元の富士山本宮浅間大社東北奥宮に到着。 休憩。

・ いよいよ下山開始。下りは一気に進む。 荷物を預けておいて、宿泊した本八合目の“トモエ館”でトイレを済ませ、下山開始。

・ 一気に7合目迄下り、暑くなったので軽装になって、右側の“須走りコース”へ右折。 須走口と吉田口の下山道の大きな案内標識が直前に2ヶ所ある。

・ “須走り下山道”をで面白いように一気に走り抜ける。 岩を避けながら、やや湿ったような柔らかい砂の道の上を、リズミカルに下って行き、一気に砂払五合目(2,500m)までの約3kmを走り抜け到着。

・ ここから普通の下山道となり、約20分で古御岳(こみたけ)神社に到着。 感謝のお礼をして、階段を下るとすぐに5合目の店の前に出、駐車場までの僅かな距離の急坂を登って第三駐車場に到着。

・ 早足で下ったので、足の筋肉を念入りにストレッチングしてから帰路に着く。

【注意点】

・ 9月になると大部分の小屋が閉鎖、中旬までにはほぼ閉鎖されるので、事前確認すること。

・ 防寒対策をしっかり。9月、登山口が真夏でも、日の出の山頂は0℃位まで下がり、日中でも10℃で風があるので体感温度は常時氷点下。

・ 下山時、分岐点に注意。(本八合目)。

・ 砂走りでは、小幅で、適度なリズムで下る。早すぎないこと。膝に負担がかかるので注意。

・ 砂走りでは、スパッツ、マスク必携、風が強い場合は、防塵メガネも。

・ 剣ヶ峰 頂上での撮影は、シーズン中大行列、長時間の順番待ち覚悟。

| 2012.9.5 〜 6 富士登山 | ||

|

|

|

| 富士山レーダードーム館&富士山 | 〃 | 〃 |

|

|

|

| 〃 | 山中湖 | ソバの花 : 山中湖 : 花の都公園 |

|

|

|

| 百日草 : 山中湖 : 花の都公園 | 〃 | 〃 |

|

|

|

| 〃 | 〃 コスモス | アサガオ |

|

|

|

| ヒマワリ | 〃 | 北口本宮富士浅間神社 |

|

|

|

| 1須走口 五合目登山口 | 2〃 | 3 〃 |

|

|

|

| フジアザミ | 5合目 → 小富士山 | 〃 |

|

|

|

| 『小富士山』(1,979m) | 『小富士山』(1,979m) | キノコ:タマゴタケ(食用) |

|

|

|

| 古御岳(こみたけ)神社 | 5 → 6合目 | |

|

|

|

| オンタデ | アキノキリンソウ | ツリフネソウ |

|

|

|

| ホタルブクロ | 六合目 : | オンタデ (ベニイタドリ?) |

|

|

|

| 本七目 見晴館 | 積乱雲 : 七合目 | 7 → 8合目 |

|

|

|

| 七合目 | 八合目 | 本八合目 |

|

|

|

| 本八合目 | 山中湖 :本八合目 | 〃 |

|

|

|

| 本八合目 : トモエ館 泊 | 影富士&タルチョ :本八合目 | 雲海 : 〃 |

|

|

|

| 飛行機雲 : 本八合目。 タルチョ : 本八合目 (「ルンタ」(タルチョ)は経文を印刷した魔除けと祈りの旗)。 | ||

|

|

|

| 4:23 日の出前 : 9合目 | 4:31 〃 | 4:33 〃 |

|

|

|

| 4;51 〃 : 9合目 | 5:01 吊るし雲の出来始め | 5:01 9合5尺鳥居 |

|

|

|

| 5:03 : 日の出前 : | 〃 | 5:14 |

|

|

|

| 5:17 日の出 | 5:18 〃 | 5:19 |

|

|

|

| 5:19 日の出 | 5:20 | 5:21 |

|

|

|

| 5:21 吊るし雲 | 5:23 〃 | 5:37 〃 |

|

|

|

| 5:47 | 9→頂上 | 5:46 〃 : 雲海 |

|

|

|

| 吊るし雲 | 山頂直前の久須志神社鳥居。 山頂 浅間神社 大社奥宮、久須志神社(東北奥宮) | |

|

|

|

| 山頂直下の登山道 | 西側火口 : 雪渓 | 北西側火口 |

|

|

|

| 吉田口山頂 :久須志神社 | お鉢巡り : 伊豆岳 : コケ | |

|

|

|

| 〃 : 溶岩 | 剣ヶ峰 | 〃 |

|

|

|

| 西側火口 | 〃 | |

|

|

|

| 富士頂上浅間神社奥宮 | 富士頂上浅間神社奥宮前 : このしろ池&剣ヶ峰。 剣ヶ峰 | |

|

|

|

| 剣ヶ峰 : 旧測候所 | 北側火口 | 南側火口 |

|

|

|

| 三角点 3,775.63m | 剣ヶ峰 頂上の標識 | 最高地点の岩 |

|

|

|

| 富士東側火口 : | 須走り : 7合目 | 〃 |

|

|

|

| オンタデ : 7→6合目 | 山中湖 :7合目 | 7→6合目 |

|

|

|

| 7合目 オンタデ | ハローがかった太陽 | 須走り :7→6合目 |

|

|

|

| フジアザミ | キノコ : 5〜6合目 | アザミとモンシロチョウ : 5合目 |

登山記録 N0.6 《吉田口(河口湖口)》

| 行程 | 2011(平成23年)9月8日(木) | 往復路:マイカー | マイカー: ≫ 徒歩: → | 標高差 1,711m |

|---|---|---|---|---|

| ① | 永福 ⇒河口湖IC ⇒ 富士浅間神社 ⇒ 花の都公園 ⇒ 河口湖 ⇒ スバルライインIC ⇒ 富士新五合目P 11:00 → 富士スバルライン五合目 11:30 → 六合目 12:00 → 13:00 七合目 13:30 → 14:20 八合目 → 15:10 八合目 元祖室 15:20 → 15:50 本八合目 富士山ホテル 泊 | |||

| ② | 本八合目 富士山ホテル 5:30 → 九合目 6:20 → 7:00 吉田口富士山頂 7:40 → 下山道 → 本八合目 8:30 再度登頂 : → 九合目 9:20 → 9:50 吉田口富士山頂 10:00 → 下山道 → 12:00 スバルライン五合目 → 富士新五合目P 12:30 ⇒ 富士吉田 泊 | |||

【 コメント 】

・ 今回で6回目の富士登山、先週からの超スローペースの台風12号の影響で悪天のため、延期していましたが、ようやく回復し、計画実行。

・ 富士山登山情報では、9月4日で“須走りコース”が通行止めとなったので、安全な“吉田口”登山道にしました。(公式的には“吉田口”も登山道閉鎖)

・ 登山翌日の“パール富士”を狙って、(夜行バスは8月で終了)今回も、マイカー登山にしました。

・ 午前中に富士浅間神社やコスモスが見頃になってきた河口湖周辺の公園や、花の都公園などを巡ってから、目的地のスバルライン五合目登山口へ向かう。

・ 富士スバルライン有料道路(軽:往復1,600円)に入り、10時半に5合目駐車場の手前約1Kまで来ると駐車場満杯“渋滞”。

・ 待ってるより歩いたほうが早いとガードマンに言われ、路肩の駐車場に止め、準備する。

・ 15分程で五合目に到着。

・ 登山客や観光客で混雑している中、古御岳(こみたけ)神社に立ち寄って安全祈願し、出発。

・ 気持のよいそよ風に吹かれながら6合目へ進む。

・ シーズンオフの為、6合目の富士山安全指導センターは閉鎖中。

・ 6合目(2,390m)から七合目へと延々と続くジグザグ登山道を確認、意外と多くの登山者がいました。

・ まだ多くの小屋が営業しており、8月の混雑する時期の登山より、9月の登山の方が台風の影響がなければ、最適だと実感します。

・ 要所には“登山道全体の案内地図”が、新たに設置されていました。 世界遺産登録に向けての準備の一環と思われます。

・ 登山道のごみも全く見られなくなり、トイレ(バイオ)も更新され、確実に世界遺産登録に向けて、前進している状況で喜ばしいことです。

・ 登山者の構成が、一般の山と異なり、中高年は少なく、特に今回は20代前後の若者が大多数を占め、女性が半数程度占める様相で、頼もしい限りでした。

・ 7合目からの、やや急登の火山性岩山(溶岩の岩稜帯)の登山道を登る。

・ 8合目(3,020m)に到着。下界に雲海が出来始めるのを眺めながら休憩。

・ 風がないので登山中はやや暑い感じですが、休憩するとひんやりした涼しさで気持ち良かった。

・ 元祖室八合目で小休憩後、本八合目(3,360m)へのジグザグした、部分的に砂礫のやや滑りやすい岩の急斜面を登る。

・ 雲海に影富士のシルエットが浮かぶ風景を写真に収めました。

・ 本八合目(3400m)に到着、3軒の山小屋があり、今回は一番手前の富士山ホテル(山小屋)に泊る。

・ シーズンオフでガラガラと思っていましたが、消灯(9時過ぎ)までに最終的に定員の2割位の客が入りました。

・ 寝袋式で、ギュウギュウ状態に詰められた状態で、身動きがあまり出来ないで、やや暑い位の中、睡眠をとりました。

・ トイレは1回、200円、入口にコインを入れると回転式のバーのロックが解除され、ゲート進入します。

・ 朝は2時半(山頂での御来光迎え出組)と4時半(当小屋前での御来光迎え組)に起こされましたが、生憎霧雨状態で、5時まで寝て待機。

・ 5時過ぎになり、明るくなり雨も上がってきたようで起き出し、日の出を期待。

・ 日の出の5時10分過ぎ頃、ようやく青空が出始め、運よく御来光を見く事が出来て感謝。

・ おまけに虹が顕われラッキーでした。

・ 吊るし雲が湧きあがり、神々しい太陽に照らされた雲の輪郭が一層美しく輝いて素晴らしかった。

・ 朝食後、やや風が強く吹く中、防寒をシッカリして出発。

・ 八合五勺(3450m)を過ぎ、朝日に輝いた雲海の写真を撮りながら登り、9合目(3600m)の鳥居を通過、残り200mの標識を過ぎ、山頂を確認。

・ いつもなら頭痛や吐き気が生じる高度ですが、今回は先週チベット:ラサへの旅行で、身体が高度に順応したようで、全く快調な状態で山頂に到着。

・ ようやく富士山本宮浅間大社東北奥宮(久須志神社)の鳥居と狛犬が建っている標高3,700mの地点に到着。

・ 吉田口山頂、久須志神社(富士山本宮浅間大社東北奥宮)に到着。 感謝の祈り捧げ、記念撮影後休憩。

・ 山頂に到着した時には、天候が回復しましたが、風は次第に強まり、時折砂が飛んでくるほどで、しばらく様子見。

・ 雲の変化が激しく、眼下に見える山中湖と河口湖の上空にたなびく雲海が白く輝き見応えがありました。

・ 風が治まらず、再び曇ってきたので、お鉢巡りは止め、下山開始。

・ 本八合目まで来ると、快晴状態で風も弱くなり、体力的にも疲労感が感じられなかったので、再度登頂、お鉢巡りをしようと、再出発。

・ 1時間強で再び山頂に到着。

・ しかしながら山頂は、以前に増しての強風、残念ながらお鉢巡りは諦めて、再度の下山。

・ 強風の中、砂の下山道をリズミカルに楽しみながら、一気に下山。 本八号で須走り口と吉田口と分岐しているので、注意。道なりに降りると須走口に降りてしまう。

・ 荷揚げ用ブルドーザ道を兼ねている砂交じりの下山道をジグザクに延々と下る。 朝方までの雨でぬれた砂の為、ほこりが舞い上がらず助かりました。

・ 約2時間で五合目スバルライン口に到着。 古御岳(こみたけ)神社に立ち寄り、感謝のお礼をして、駐車場まで約10分かけて到着。

・ 早足で下ったので、足の筋肉を念入りにストレッチングしてから、出発。 途中、『奥庭』に立ち寄る。

* 富士スバルラインの4合目付近に奥庭がある。 奥庭は「天狗が下りて遊ぶ」と言う伝説がある。ちょっとしたハイキングコース、富士山展望所。

・ 明日の“パール富士”を撮影する為に、富士吉田のビジネスホテルへ向かい、一泊。

【注意点】

* 9月になると大部分の小屋が閉鎖、事前確認すること。

* 下山時、分岐点に注意。

* 強風時、防寒対策を充分に。

* 砂走り下山路では、靴に砂が入り込まないように、ショートスパッツ等で防備が必用です。砂埃がひどいので、コンタクトレンズをしている人は要注意。

* 携行必需品 ・・・ ドリンク類、おやつ類、防寒具(手袋、防寒帽子、防寒服)、雨具、スパッツ、マスク、地図、コンパス、ホカロン、お金、ライト(予備も)、携帯電話(充電池も)、スパッツ、マスク、地図、コンパス、カメラの予備電池など。

* 五合目の気温は15℃、山頂の気温は10℃くらいでした。 ただ、山頂は強風で、体感温度は実際の気温-5℃以上低い感覚です。

* 下山では、適度なリズムで下る。早すぎたり、ゆっくり過ぎると膝に負担がかかる。

| スバルライン 大沢駐車場 | 25合目 登山口。 シラカンバ | 35合目 → 6合目。 トリカブト |

| アキノキリンソウ | 六合目 | |

| 六合目から七合目方面 | 案内地図 | 6合目 → 7合目 |

| 6合目 → 7合目 | 6合目 → 7合目 | 〃 トリカブト |

| 6合目 → 7合目 | 7合目 | 〃 |

| 7合目 オンタデ | 八合目 | 八合目から五合目方面 |

| 八合目から下界 | 八合目からの展望(北方) | 〃 影富士 (17:34) |

| 御来光 | 〃 | 虹 |

| 虹 | 雲海 | |

| 雲海からの日の出(5:24) | 吊るし雲と朝日 | 朝日 |

| 山頂直前の鳥居 | 雲海。 富士山 山頂 浅間神社 大社奥宮、久須志神社 | |

| 火口 | 下山口 | 下山路:九合目付近より山頂 |

| 再度登頂:九合目の鳥居 | 山頂直前の鳥居 | 八合目 |

| 6合 → 5合目 : 落石を回避するシェルター | ||

| 古御岳(こみたけ)神社 | 〃 | 〃 |

登山記録 N0.5 《須走口》

| 行程 | 2010(平成22年)9月14日(火) | 往復路:マイカー | マイカー: ≫ 徒歩: → | 標高差 1,745m |

|---|---|---|---|---|

| ① | 永福 ⇒ 河口湖IC ⇒ 富士浅間神社 ⇒ 花の都公園 ⇒ 山中湖IC ⇒ 須走IC ⇒ 須走口新五合目P 11:30 → 小富士山 → 六合目 13:40 → 七合目 15:30 → 八合目 → 16:30 本八合目 辰巳館 泊 | |||

| ② | 本八合目 辰巳館 4:30 → 九合目 5:30 → 6:30 吉田口富士山頂 → お鉢巡り : 7:50 剣ヶ峰頂上 → 吉田口富士頂上下山口 8:50 → 須走口下山道 → 10:40 須走口五合目P ⇒ 御殿場IC ⇒ 東京IC 13:00 | |||

【 コメント 】

・ 5回目となる富士登山、最近の富士登山者の増加は著しいようで、今回もシーズン終わりに近づいて空いてきた9月第三週の平日にしました。

・ 今回は初めて須走口からの登山にしました。

・ 午前中に富士浅間神社やコスモスが見頃になってきた花の都公園などを巡ってから、目的地の須走口登山口へ向かう。

・ 最初に『小富士山』(1,979m)へ立ち寄ってから、登山開始。

・ 須走口登山道の特徴の樹林帯を進み、鳥居を越す。

・ 6合目を過ぎると、大きな木はなくなり、ツガザクラやコケモモ、ミヤマエンレイソウ、ツマトリソウなどの草木が一面に覆うようになります。ジクザグに踏み固められた溶岩の道を登りすすむと、徐々に草木がまばらになります。

・ 2,920mの7合目に到着。五合目出発してから最初のまだ営業中の「太陽館」に到着、休憩。

・ まだ時間が早いので、7合目から上のただ一つある営業中の本八合目の小屋を目指して進む。

・ 七合目から先は、露出した岩が減り、富士山に多く見られる火山粒が増えてくる。

・ 本七合目、八合目の各小屋も閉鎖状態で、ベンチで休憩。

・ 下界の太陽に眩しく光る雲海を時間のたつのも忘れて眺めながらしばし見惚れる。

・ 出発し、営業中の最上部の本八合目の巴館に到着。

・ 雲海に影富士のシルエットが浮かぶ情景をシッカリ味わった後、小屋に入り、宿泊手続きする。 素泊まり(6,500円)とし、持参した食事を摂る。

・ シーズンオフのため、部屋は空いていました。

・ 夕食後20時には皆寝付く。 時々目が覚めながらも1時過ぎまでほぼ熟睡。

・ 2時過ぎには皆起き出し、出発の準備をしていましたが、昨夜満天の星空だったのに、雨が降り出したので、雨が止むまでもう一度横になる。

・ 4時過ぎには雨が上がったので、出発、上空はすっかり晴れ渡り、下界に厚い雲海が広がっていました。

・ 胸突八丁といわれる急な坂道を登り始めると、頭痛とムカツキ感が起こり、超スローペースで登る。

・ 高山病の気配が消えないため、9合目の鳥居付近で雲海から登ってくる太陽を待つことにし、長時間待機。

・ 雲の端から眩しい太陽が現れ、しっかりと受け止める。撮影後山頂目指して出発。

・ ようやく富士山本宮浅間大社東北奥宮(久須志神社)の鳥居と狛犬が建っている標高3,700mの地点に到着。

・ 山頂である、富士山本宮浅間大社東北奥宮に到着。

・ 記念撮影後休憩。

・ 今回も時計回りでお鉢巡りをする。

・ 八つの峰の中の最高峰、剣ヶ峰(3,776m)で休憩。 抜けるような真っ青な空に、白く線を引いた巻雲、秋の気配を感じました。

・ シーズン中は記念撮影するのに長い行列ができるようですが、平日のやや遅い時間のためか誰もいません。

・ お鉢を一周後、いよいよ下山開始。須走口と吉田口の下山道の標識があり、一気に下る。

・ 急にガスが立ち込め始め、9合目を過ぎると霧雨となり、ブルドーザーの道をリズミカルに下る。

・ 「太陽館」を出て少し下り、再び砂走り道に入り一気にテンポ良く下る。

・ 砂払い5合目までの約3kmをあっという間に下る。

・ ここから普通の下山道となり、約20分で古御岳(こみたけ)神社に到着。 感謝のお礼をして、階段を下るとすぐに5合目の店の前に出、駐車場までの僅かな距離の急坂を登って到着。

・ 早足で下ったので、足の筋肉を念入りにストレッチングしてから帰路に着く。

【注意点】

・ 9月になると大部分の小屋が閉鎖、事前確認すること。

・ 防寒対策をしっかり。

・ 下山時、分岐点に注意。

・ 砂走りでは、適度なリズムで下る。早すぎたり、ゆっくり過ぎると膝に負担がかかる。

| 1須走口 五合目登山口 | 2〃 | 3フジアザミ |

| キオン | ダケカンバ | |

| トリカブト | 六合目 | |

| 七合目 | オンタデ | 七合目 → 八七合目 |

| 〃 | 八合目 | 〃 |

| 本八合目 影富士 | 17:10 〃 | 15日 早朝 5:29 日の出 九合目 |

| 5:34 | 5:35 | 5:37 |

| 5:38 | 山頂直下 | 山頂直下 |

| 山頂直下 | 山頂 浅間大社奥宮 | 火口 |

| 火口 | 剣ヶ峰 | 浅間大社奥宮 |

| 火口 | 浅間大社奥宮 銀名水 | 剣ヶ峰 |

| 剣ヶ峰 | 三角点 3,775.63m | 電子基準点 |

| 剣ヶ峰 頂上 | 〃 | 〃 |

| 火口 | 火口壁の苔 |

登山記録 N0.4 《吉田口》

| 行程 | 2008(平成20年)9月11日(木) | 往復路:マイカー | マイカー: ≫ 徒歩: → | 標高差 1,471m |

|---|---|---|---|---|

| 永福 21:40 ⇒ 23:40 富士新五合目P 23:50 → 0:20 六合目 → 1:15 七合目 → 2:20 八合目 → 3:15 本八合目3:40 → 4:50 九合目 5:30 → 6:00 吉田口富士山頂 6:30 → お鉢巡り : 7:40 剣ヶ峰頂上 → 吉田口富士頂上下山口 8:45 → 砂走り → 11:30 富士新5合目P ⇒ 永福 | ||||

コメント

・ 今年の夏山は天候不順でしたが、ようやく9月に入ってからようやく安定し始め、この秋最初の大陸からの乾燥した気団の移動性高気圧におおわれ、全国的に快晴となり登山日和が到来しました。

・ 今回は、混雑期を避け、山小屋が閉鎖される9月15日迄の、秋晴れの予想される日を選んで出かけました。

・ 今回も最も一般的なコースで富士登山者の大部分の人が利用する、かつ楽で安全で便利でご来光に適した、河口湖口(富士吉田口)新五合目からの登山にしました。(2,305m)

・ 夜行バスは8月で終了のため、マイカー登山にしました。

・ 夜の9時に出発し、富士スバルライン有料道路(軽:往復1,600円)に入り、11時半に5合目駐車場に到着。シーズンオフとあって、山頂駐車場はガラ空き。それでも50台位駐車中。

・ 準備完了後出発、売店等全てシャッターが閉じられた状況で広いロータリー周辺にも人影がなく、真っ暗な登山口入口に向かって進む。

・ 満天の星を眺めたり、下界の富士吉田の町明かりを見下ろしたりしながら、気持のよいそよ風に吹かれながら6合目へ進む。

・ シーズンオフの為、6合目の富士山安全指導センターも閉鎖中(下山時も)。

・ 以前高山病の状態になっていたので、今回も前回同様ユックリペースを心がけて登頂する。

・ 6合目(2,390m)を過ぎると前方に山小屋の灯火が点々と輝いており、前後に誰もいない真っ暗な深夜の登山でも安心して登山が出来ると感じました。(まだ半数以上の小屋が営業していました。)

・ 7合目に近ずく頃ようやく前方に登山客の明かりが見え始めました。

・ 7合目(2,700m)の山小屋は営業中で、宿泊客はみな出発した後のようでした。

・ 快晴で天空にミルクを流したような天の川を今年初めて見ることが出来、流れ星も1回見ました。南東方向に冬の星座のオリオン座がすぐに目に止まりました。

・ 7合目からのやや急登の火山性岩山の登山道を歩く。

・ 8合目(3,020m)に到着。寒くなったので、ウインドブレーカを着用。

・ 8合目から本8合目(3,360m)の部分的に砂礫のやや滑りやすい岩の急斜面を登る。

・ いつもなら頭痛や吐き気が生じる高度ですが、今回もゆっくり登っている為全く快調。

・ 本八合目(3400m)小屋が最後のトイレのある場所。この先山頂のトイレは9月7日で閉鎖のため、100円の協力金を入れここで済ます。

・ ここから八合五勺(3450m)を過ぎ、東の空が明るくなり始め、写真を撮りながら、休みながらゆっくり登る。

・ 9合目(3600m)の鳥居の先で日の出を待つ。東の地平線付近に雲があったため、太陽が出た時間は日の出の時間はやや遅れました。

・ 太陽が上昇すると、眼下に見える山中湖と河口湖の上空にたなびく雲海が白く輝き見応えがありました。

・ 吉田口頂上に到着。久須志神社でお参り。休憩用ベンチで下界の雲海などを眺めながら20分ほど横になり休憩後、空身で、ゆっくり時計回りに御鉢めぐりを開始する。

・ 南西方向に見える富士の最高峰「剣が峰」を目指して出発。

・ 富士山の火口内部の残雪がありませんでした。

・ 浅間大社奥宮で、再度お参り後、剣ヶ峰へ、直前の「馬ノ背」は非常に滑りやすい砂地で、柵につかまりながら登る。

・ 2〜3人しかいない「剣ヶ峰」の狭い頂上で、標識と三角点を撮影。シーズン中の行列とは雲泥の差。旧富士山測候所のドーム跡と建物がまだ残っていました。

・ 展望台は立ち入り禁止になってましたが、周辺のパノラマを満喫。ほぼ快晴微風の状態で、八ヶ岳と南アルプス、眼下には駿河湾、河口湖と山中湖がはっきりと見えました。

・ 念のため持参していた携帯酸素を使わずに済みました。

・ 約1時間半でゆっくりした御鉢巡りを済ませ、須走口下山道下山口へ。

・ 吉田口頂上に戻り、下山開始。途中9合目で砂走り下山路から、八合目の小屋へ寄り、トイレを済ませ、再び砂走り下山路に戻り、一気に6合目へ。

・ 途中本八号で須走り口と吉田口と分岐しているので、注意。道なりに降りると須走口に降りてしまう。

・ 荷揚げ用ブルドーザ道を兼ねている下山道をジグザクに延々と下る。

・ 富士登山の楽しみの一つである溶岩砂礫の下山道を、一気に下りていく。

・ 乾燥した砂のためほこりが舞い上がるので、前方数十m以上間隔を空けて下りていく。途中、硬い地面に丸まった溶岩砂礫のある滑りやすい箇所があるので足を取られそうになる。スキーでのバランス感覚がものをいう。

・ 7合目を過ぎると、赤茶けた斜面には、黄色に紅葉したオンタデが群生。

・ ようやく六合目に到着、五合目への楽な道をゆっくり進み五合目到着。途中の道端の高山植物なども季節がら花はほとんど終わりでした。

・ シーズンオフの9月の為、全行程まばらな登山者で渋滞等全くなく、天候もほぼ快晴で、風も弱く絶好の富士山登山でした。

・ 安全確保のため、スバルラインの駐車場で3時間ほど仮眠休憩、約2時間半で新宿に到着。今回も無事に富士登山達成。

* 登山計画の最終は、ほとんどの山小屋が9月の敬老の日以降終了するようですからその前迄。

* 強風時、防寒対策を充分に。

* 砂走り下山路では、靴に砂が入り込まないように、ショートスパッツ等で防備が必用です。砂埃がひどいので、コンタクトレンズをしている人は要注意。

* 携行必需品 ・・・ ドリンク類、おやつ類、防寒具(手袋、防寒帽子、防寒服)、雨具、スパッツ、マスク、地図、コンパス、ホカロン、お金、ライト(予備も)、携帯電話(充電池も)、スパッツ、マスク、地図、コンパス、カメラの予備電池など。

| 4:44 九合目付近より 日の出前 | 4:48 〃 | 5:06 〃 |

| 5:27 山中湖と河口湖(左) | 5:28 〃 | 5:31 日の出 |

| 5:37 日の出 | 山中湖 | 9合目〜頂上 |

| 9合目〜頂上 | 吉田口頂上の久須志神社 | 〃 |

| 浅間大社 奥宮 | 〃 | 金明水 |

| 頂上より吉田登山道方向 | 白山岳方向 | 溶岩に生えたコケ |

| 溶岩 | 火口 | 火口壁の地層 |

| 火口壁の地層 | 銀名水 | 頂上浅間大社奥宮 |

| 剣ヶ峰山頂 | 火口壁の地層 | 剣ヶ峰山頂の三角点表示板 |

| 剣ヶ峰山頂 | 剣ヶ峰山頂の三角点 | 剣ヶ峰山頂 |

| 吉田口頂上下山口 | 下山道8合目付近 | 下山道8目付近 |

| オンタデ | 下山道 下山道7合目付近 | 5合目より |

登山記録 N0.3 《吉田口》

| 行程 | 2007(平成19年)8月8日(水) | 往復路:夜行 直通バス | バス:⇒、 徒歩: → |

|---|---|---|---|

| 新宿 19:50 ⇒ 22:00 富士新五合目 22:40 → 23:20 六合目 23:30 → 0:30 七合目 → 2:30 八合目 2:40 → 3:40 九合目 4:00 → 5:00 富士山頂 5:50 → お鉢巡り 7:00 → 砂走り → 11:30 富士新5合目 13:00 ⇒ 15:20 新宿 | |||

コメント

・ 今回も最も一般的なコースで富士登山者の大部分の人が利用する、かつ楽で安全で便利で、ご来光に適した、河口湖口(富士吉田口)新五合目からの登山にしました。

・ 今回まで3回登頂していますが、毎回高山病の状態になっていたので、今回はユックリペースを厳守した登頂を試みました。

・ 山頂の気圧は平地の2/3。平地より気温が約20℃低い。

・ 標準登り時間=登り約6時間、下り3時間より早くならないように、意識してゆっくりと歩くことに徹しました。

・ 前日まで待って天気予報を確認した後、、申し込みを行った。空席確認していたツアー会社からは、満席のメール。他社の新宿発「フリースタイル:仮眠なし」夜行バスへの電話申込でOK。(6,300円)

・ 富士登山ツアーは多数の旅行会社が企画しています。 他に路線バスもあります。新五合目行き:河口湖口(富士吉田口)。

・ 約2時間で、新五合目に到着。売店見物、休憩所で高度に慣らし、トイレ(50円のチップ)に行って、準備体操をしてからゆっくり出発。

【五合目(2,305m)〜六合目(2,390m)】 : 標高差=85m

・ 新月に近い為真っ暗な道をライトで足元を照らしながら、多少のアップダウンのある広い歩きやすい道を進む。上空は晴れており、密集した星々星を時々眺めたり、下界の富士吉田市の明かりを見下ろしながら進む。

・ 1キロほど下りが続いた後、泉ガ滝という場所から登り道が始まる。

・ 無風状態なのでシャツだけでウインドブレーカ等は、7合目迄着用せずにすみました。

・ 吉田口登山道と合流し、登り坂、落石防止のシェルターをくぐると富士山安全指導センター前に到着。指導員がコース案内図を登山者皆に配っていました。

【六合目(2,390m)〜七合目(2,700m)】 : 標高差=310m

・ 吉田口登山道と合流。六合目からは、ジグザグによく整備された登山道を登る。前方に山小屋などの点々とした明かりがみえる。後方には登山客のライトが点々と見える。

・ 下界の町明かりと、遠方の雲から稲光が時々光っているのが見えました。

・ 運良く、非常に明るい流星を2回みました。

【七合目(2,700m)〜八合目(3,020m)】 : 標高差=320m

・ ここから八合目まで、やや急登で火山らしい岩山の登山道を歩く。山小屋が日本一密集しており、団体ツアー客が、多数宿泊しているようです。途中30人位のツアーが2団体、出発の準備をしてました。

・ 七合目には救護所(開設期間:7月下旬〜8月下旬)があります。

【八合目(3,020m)〜本八合目(3,360m)】 : 標高差=340m

・ 部分的に砂礫や、やや滑りやすい岩の急斜面があり、運動靴では滑るようです。

・ いつもなら頭痛や吐き気が生じる高度ですが、今回はゆっくり登っている為全くありません。

・ 本八合目(標高3350m)の八合目トモエ館、江戸屋のある地点で須走口と合流します。

【本八合目(3400m)〜八合五勺(3450m)】 : 標高差=50m

・ 本八合目からは砂走口登山道と合流。

【八合五勺(3450m)〜九合目(3600m)〜山頂(3,720m)】 : 標高差=270m

・ 4時を過ぎると東の空が明るくなり、日の出が近づいた模様。写真を間欠的に撮り始める。

・ 登山開始からほとんど微風状態であったが、さすがに山頂に近づくと、気温が下がり、寒さを感じる。

・ ジグザグの砂利・岩、階段状に整備されたの登山道を登る。

・ かなりの急登がつづく。

・ わずかに頭痛の気配がしたので、岩陰で約15分ほど休憩し、回復してから出発。

・ 急速に明るくなった東の空にある雲が眩しく色付着始めた。残念ながら地平線すれすれには雲がたなびいており消えそうにない。

・ やがて雲の間から眩しい太陽が覗かせました。感激の一瞬です。

・ 九合目は山小屋はなく鳥居があるだけ。

【吉田口頂上】

・ 高山病の気配も完全に消えて、無事頂上に到着。念のため持参していた携帯酸素を使わずに済みました。

・ 久須志神社でお参り。休憩後下界の雲海などを眺めながらゆっくり御鉢めぐりを開始する。

・ 標高3720m。山頂には4軒の山小屋が並ぶ。

【御鉢めぐり:剣ヶ峰(3,776m)】 : 標高差=約80m

・ 時計回りに御鉢めぐり開始。

・ 正面に富士の最高峰「剣が峰」が見える。

・ 富士山の火口を見下ろすと一部残雪がありました。

・ 山頂郵便局では多くの人がハガキを出していました。

・ 浅間大社奥宮で、再度お参り。

・ 剣ヶ峰直前の「馬ノ背」は非常に滑りやすい砂地で、柵につかまりながら登る。

・ 「剣ヶ峰」で、約5分ほどの行列で待った後、標柱を入れての記念撮影。隣に旧富士山測候所の建物が残っていました。

・ 展望台に登ってパノラマを満喫。多少の薄雲のなか、八ヶ岳と南アルプス、眼下には河口湖と山中湖がはっきりと見えました。

・ 約1時間半でゆっくりした御鉢巡りを済ませ、須走口下山道下山口へ。

【吉田口頂上〜八合目】 : 標高差=-680m

・ 八合目で河口湖・吉田口と分岐しているので、注意。道なりに降りると須走口に降りてしまう。毎日のように間違えてしまう方がいるようです。濃霧の時は特に注意。

【八合目〜六合目】 : 標高差=-630m

・ 下山専用のブルドーザ道を兼ねている下山道をジグザクに延々と降りていく。

・ 負担を和らげる為にステッキを使う。

・ 淡々とジグザグの下山道を降りていくのみ。ところどころ、大きな岩礁があって滑りやすい箇所がある。

・ 砂埃がひどいので、コンタクトレンズをしている人は要注意。

・ 靴に砂が入り込まないように、ショートスパッツ等で防備が必用です。

・ 赤茶けた斜面には、白い花を咲かせたオンタデが群生していました。

【六合目〜五合目】 : 標高差=-85m

・ 樹林帯に入り、シャクナゲやヤマホタルブクロなどが咲いていました。ゆるやかな上り坂を馬や馬車に乗っている観光客を先に行かせて、五合目到着。

・ 時間があったので、近くの小御嶽神社に参拝。

・ 集合場所で搭乗手続き後、すぐそばの駐車場に停車中の指定のバスに乗車。

・ 10人ほど乗車の大型バスで、静かな車中で皆睡眠。途中石川PAで休憩、約2時間半で新宿に到着。今回も無事に富士登山達成。

*【感想】

・ 過去3回の富士登山を始め、3,000m以上の高山登頂時はいつも頭痛などの高山病の状態になっていたので、今回はユックリペースを最後まで厳守した結果、高山病にならずに済んだ。大いなる成果でした。

・ 特に呼吸を意識的に深く大きくした結果の成果と思います。

・ 富士登山は「お祭り」と言う感じ。道中には山小屋の数も多くて賑やか。

・ 若い人と外国人が非常に多いことに感心しました。富士山特有で、他の山ではみられません。

・ 若い人に山の楽しさ苦しさを理解してもらうことはとても良いことです。

・ 昔と違い、ごみはまったく落ちていませんでした。手袋や携帯酸素のキャップ等の落し物はありましたが、見違えるようでした。

・ トイレもすべてバイオ式等で清潔。チップ制で皆自主的に入れているようでした。

・ 徹夜で富士登山を貫徹し、ご来光を望むというのも、自分を見つめ直すには良い機会です。

・ せっかく苦労して富士に登るのですから、可能な限り天候具合を見計らって、直前まで待って予約したいものです。富士山での悪天候は最悪と思われます。

・ 確実に御来光が見れそうな時に登頂しましょう。

参考HP ⇒ ⇒ 初心者の富士登山 - 初めて富士登山する方へ -

後悔しない富士登山

富士登山 − はじめての富士山

あっぱれ!富士登山

富士山の日の出・日の入り時間

| 1.4:25 九合目付近より | 2.4:26 〃 | 3.4:41 〃 |

| 4.4:53 〃 | 5.4:55 〃 | 6.5:33 山頂より |

| 7.5:34 〃 | 8.5:40 〃 | 9.5:44 |

| 10.5:50 富士山頂上浅間神社 | 11. 東方 雲海 | 12. 吉田口頂上 |

| 13.剣ヶ峰方向 | 14. 火口(大内院) | 15. 銀名水 |

| 16.剣ヶ峰 頂上 | 17. | 18.下山道(八合目より) |

| 19.上: コケ。 下:七合目付近より山頂方向20.オンタデ。 | 21.クルマユリ | |

| 22.タカネバラ | 23.ヤマオダマキ | 24.ヤマホタルブクロ |

| 25.(ノウゴウ)イチゴ | 26.マイズルソウ | 27. |

| 28. シャクナゲ | 29.小御嶽神社 | 30. 〃 |

登山記録 N0.2 《吉田口》

| 行程 | 1992(平成4年)8月22日(土)〜23日(日) | 往復路: バス | バス:⇒、 徒歩: → |

|---|---|---|---|

| ① | 新宿 ⇒ 富士 浅間神社 ⇒ 富士新5合目 → 8合目小屋 宿泊 | ||

| ② | 8合目小屋 → 富士山頂 → 富士新5合目 ⇒ 新宿 | ||

コメント

・ 恵まれた天候で登頂。

・ 御来光、素晴らしかった。

・ 展望も良好。

・ 下山中はやや暑かった。

|

|

|

|---|---|---|

| 1.6合目 | 2.山頂直下より 4:35 | 3. 〃 4:40 |

|

|

|

| 4. 〃 4:47 | 5. 〃 4:48 | 6. 〃 4:56 |

|

|

|

| 7. 〃 5:00 雲海より 日の出 | 8. 9合目より 山中湖 |

登山記録 N0.1 《吉田口》

| 行程 | 1991(平成3年)8月18日(日) | 往復路:夜行 直通バス | バス:⇒、 徒歩: → |

|---|---|---|---|

| ① | 新宿 ⇒ 富士新5合目 → 富士山頂 お鉢巡り → 富士新5合目 ⇒ 新宿 | ||

コメント

・ 新宿 夜行バスで登頂。

・ 台風の遠い影響で強風。小石が舞い上がる中をお鉢巡り。

・ 展望は最高。

・ 空気が希薄の為、頭痛と吐き気。高山病の症状。9合目付近まで下山したら、嘘のように回復。

・ 砂走りが面白かった。

|

|

|

|---|---|---|

| 1.9合目より 4:30 5℃ 約20m/s | 2.9合目より 4:50 | 3.富士山頂 ↑ 剣が峰 |

|

|

|

| 4.富士山頂 | 5.富士山頂 剣が峰 | 6.富士山頂より 河口湖 ↑ |