| 南アルプス |

79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2,841m | 2007 平成19年10月13日 2014 平成26年 9月22日 |

単独 |

|---|

79.鳳凰山 (2,841m)

【 概 要 】

・ 鳳凰山とは、南アルプス北部の三山【観音岳(2840m)薬師岳(2780m)地蔵岳(2764m)】の総称。

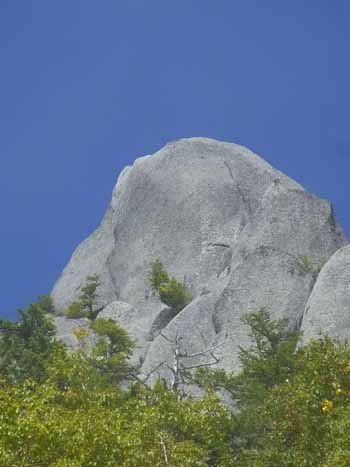

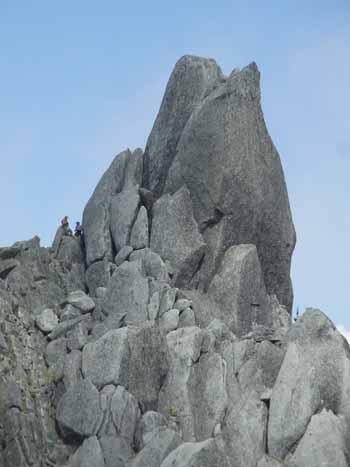

・ 鳳凰山は、地蔵岳、観音岳、薬師岳の三山からなり、鳳凰三山と呼ばれることも多い。全山が花崗岩の山である。南アルプスの中でも比較的手軽に、アルペン的趣きを楽しむことができる。地蔵岳にあるオベリスクと呼ばれる大岩塔は、遠くからでもその存在を認めることができる。

・ 鳳凰山は北から南へ地蔵ヶ岳(2764m)・観音岳(2840.4m)・薬師岳(2780m)と続く三つの山の総称。鳳凰三山とも呼ばれる。しかし、地蔵ヶ岳のみを鳳凰山とする説(「甲斐国志」による)、観音岳・薬師岳の二山を鳳凰山とする説(荻生徂徠の「峡中紀行」、野田成行の「裏見寒話」による)などの諸説もある。地蔵岳・観音岳・薬師岳の三山をまとめて鳳凰山と呼ぶようになったのは、明治43年(1910)に陸地測量部が5万分の1地形図「韮崎」を作成した時からで、現在はこの三山を鳳凰山(または鳳凰三山)と呼ぶのが一般的。

・ 鳳凰三山は、花崗岩質の白砂に覆われ、山稜はまるで雪のように白い。天候が良ければ、展望の利いた稜線の縦走は素晴らしい爽快感を享受できる。

・ 鳳凰三山山頂付近は、好展望が臨まれ、比較的登山が容易で初心者にも愛されています。

・ 鳳凰三山は信仰の対象の山。賽の河原にある多数の子授け地蔵が並んでいる。

・ この山域の象徴的存在である巨大な尖塔“地蔵仏(地蔵ヶ岳オベリスク)”が有名。甲府市内からも姿を見ることが出来る。

・ 鳳凰山は南アルプスの主脈からは離れており、山がある支脈は甲斐駒ヶ岳から始まり、アサヨ峰、高嶺、鳳凰山へと続いている。

・ 鳳凰山の山頂部は3山とも森林限界上のため眺めがよく、天気が良ければ、北岳、仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、八ヶ岳、富士山などが眺められる。

・ 鳳凰山の東に視界を遮る山はなく甲府盆地が広がっているため、非常に開放感の高い山である。茶色っぽい山が多い南アルプスの中で、甲斐駒ヶ岳とともに例外的に花崗岩の白い山肌となっている。

・ 以前は、御座石鉱泉からの尾根道、青木鉱泉からドンドコ沢を遡る沢道が一般であったが、長丁場であるため、夜叉神峠を経由する南アルプススーパー林道が開通してからは、夜叉神峠(夜叉神トンネル入口)からの登山道が一般となり、前者の道は下降ルートとして使用される場合が多くなった。また、賽の河原付近から高嶺への尾根筋を進み白鳳峠から広河原に降りるルートも距離が短い事から、最近人気がある。

* 命名の由来

・ 地蔵岳の山頂部はオベリスク(地蔵仏)と呼ばれる巨大な尖塔があり、鳥のくちばしに満たれられることから鳳凰の山名由来になっていると考えられている。

・ 法皇になった孝謙天皇の伝説や、薬師岳に立つ2つの巨岩を崇拝したことなどによるという。 オベリスクは地蔵仏・大日岩とも呼ばれる。

〜 (〜フリー事典、ヤマレコ、ヤマケイ等より)

79.鳳凰山 - 2

| 行程 | 2014 平成26年 9月22日(月) 晴 | 往復路 : マイカー | 車:⇒、 徒歩: → |

|---|---|---|---|

| 永福IC 3:40 ⇒ 韮崎IC 5:20 ⇒ 6:00 青木鉱泉 P 6:20 → 8:00 南精進ノ滝 8:20 → 8:40 鳳凰ノ滝 9:00 → 9:20 白糸ノ滝 9:40 → 10:00 五色ノ滝 10:20 → 10:50 鳳凰小屋 11:00 → 11:50 地蔵岳山頂 12:30 → 12:40 アカヌケ沢ノ頭 → 13:30 観音岳山頂 13:45 → 14:00 薬師岳山頂 14:20 → 16:45 青木鉱泉 P ⇒ 17:20 韮崎IC ⇒ 下高井戸IC | |||

【 コメント 】

・ 紅葉が始まった鳳凰三山日帰り登山を、7年ぶりに行いました。

・ 韮崎ICから、カーナビに従って国道20号線を左折、旧道の小武川林道を進み約40分で青木鉱泉の駐車場に到着。 青木鉱泉直前区間は未舗装で、かなりの凹凸があり、車体底部をこすらないように慎重に進む。

・ 数か所に分かれた駐車場(約100台)は1割程度の駐車状態。 駐車券を宿の受付で購入(750円)、フロントガラスに添付。

・ 標高約1,150mの青木鉱泉宿前にあるトイレに立ち寄った後、中道との分岐点を、ドンドコ沢コース方面へ進む。

・ すぐに野猿の集団に遭遇、逃げ去って行きました。

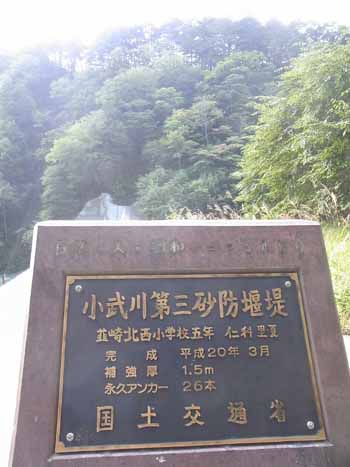

・ 6年前は小武川第三砂防残務工事中でしたが、今は完了し歩き易くなってました。

・ 上流の対岸には、白ザレの沢が合わさってきている。 登山道は、右手から流れ込む枝沢を渡る。

・ やがて“南精進ケ滝50m”の標識があり、リュックをデボし、約80m先まで下り道を行くと、2段からなる水量の多い迫力のある滝が現われる。

・ 滝全景を撮影するには、やや滑りやすい岩場を登る必用があります。下りる時、慎重に。 滝のしぶきがカメラにかからない様にタイミングに注意。

・ 更に登ると、鳳凰の滝の分岐を示す標識が現れますが、ここから滝までピストンするとかなりの距離を登り返さなければならないので、二つ目の標識場まで登ってからリュックをデボ。 少々下ってから鳳凰の滝が見え始め、全体が見える位置まで渡渉しながらかなり登りましたが、水量が多く岩が苔でスリップし易かった為、全体が見える右岸へ渡れず戻りました。

・ 鳳凰の滝から白糸の滝までが最も急登の連続で、涼しくなった秋風の中でも汗をかきそうになり、団扇を扇ぎながらの登山になりました。

・ 次の白糸の滝は、平凡ですが繊細な感じのする滝で、登山道のすぐ近くから展望出来ました。

・ 20分程登ると五色の滝の標識があり、リュックをデポし滝の前まで降りていく。

・ 五色の滝は、豊富な水量でほぼ垂直に70m落下している迫力のある三段の滝で、今回の滝の中で最も迫力のある滝でした。

・ やがてドンドコ沢の上流部に達し、視界が開けると前方に白く輝いた鳳凰山のシンボル、地蔵岳のオベリスクが見え、ナナカマドやカラマツの紅葉が始まって景色を見ながら、ここで一休憩。

・ やがて鳳凰小屋に到着。 小屋前には、ヤナギランが群生していましたが、花期はほぼ終わりでした。 流しっぱなしの豊富な飲み水流し台がありました。

・ 登山道はやがてオベリスク手前の花崗岩砂礫の急傾斜地(ドンドコ沢の原頭部)に入り、ここを直登する。

・ 地蔵岳直下の白砂が眩しく光を反射しているザレの急登を、オベリスクの写真を撮りながらゆっくり登り、賽の河原最上部の多数の子授け地蔵前で記念撮影。

・ 鳳凰山のシンボル、地蔵岳のオベリスク。 大自然の風化作用により頂上には、18メートルの花崗岩の大岩柱(オベリスク)が聳え奇観を呈している。

・ このオベリスクに最初に登頂したのは、南アルプスの名付親であり、また日本の山々に登り、世界に紹介したW・ウェストンで、明治37年のこと。これが日本で最初のザイルを使ったクライミングだといわれているそうです。 石を結びつけたロープを運良く岩の切れ間に引っかかるまで何度も投げ続けて、この岩塔の初登頂を果たしたそうです。

・ 賽ノ河原からオベリスクを目指して約8割位の所まで登りましたが、オベリスクの直下の垂直岩まで行くと、ステップのない3mほどの壁となっており、その先にロープが垂れ下がっていました。 登ることは出来そうですが、残置ロープがやや色あせており、降りるのはかなり危険な感じでしたので、止めました。

・ オベリスク直下の大岩で大展望を満喫。 眼下の賽ノ河原、観音岳と、正面の甲斐駒ケ岳を眺め、写真に収めました。

・ 視界が良好ならば、富士山かや八ヶ岳等のパノラマが見れるはずでしたが、ややガスって雲が湧いてきたので今回は残念。

・ 次の目的地、観音岳に向う。一旦、アカヌケ沢の頭ピークをトレースし、地蔵岳を時々振り返りながら好展望の観音岳山頂に到着。

・ ハイマツと白砂の日本庭園のような稜線上を進み、約20分で三つ目の薬師岳に到着。

・ ここは山頂が三山で最も広く、平らな大岩の上に寝そべって、しばらく周囲の山々や空に浮んで刻々と変化している雲をユックリ眺めました。

・ 山頂のすぐ南の稜線下には薬師小屋が見え、左側に小さなピークの砂払岳が見えました。

・ 帰路は「中道」コースで出発点へ戻る。 「青木へ」の表示に従って下り始める。

・ 中道コースは樹林帯の中の登山道で展望は全くないコメツガの林を黙々と下ります。

・ 飽きてしまう頃、やがてシラカバ林、カラマツ林と変わっていき、2時間弱で水場があり、やがて林道に出る。

・ この広い整備された林道を約2k位下り、最後は近道へ入り、青木鉱泉宿の駐車場に無事到着。

・ 山頂 ・稜線登山中までは好天に恵まれ、お陰で素晴らしい展望と、例年より早めに始まった紅葉を味わうことが出来た山行でした。

* このコースは古くから利用されており、特別危険な箇所もありませんでした。

* 写真撮影を考えると登りをドンドコ沢、下りを中道コースに設定するのが良い。

* 天候の良い残雪のなくなった初夏か、涼しくなった初秋が日帰り登山に適当と思います。

* ドンドコ沢のルートは、五色の滝、白糸の滝、南精進の滝等名瀑がありお勧め。

* 南精進ヶ滝、鳳凰の滝、白糸の滝、五色ヶ滝等いずれも数十メートルの落差で日本有数の渓谷。

* 紅葉は、山頂付近で始まった状態。

|

|

|

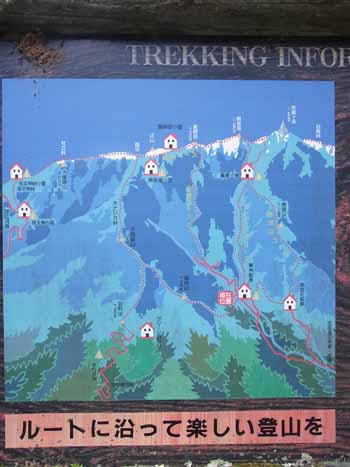

| 案内板 | 登山道入口 | マムサグサの実 |

|

|

|

| フジアザミ | ノコンギク | フジアザミ |

|

|

|

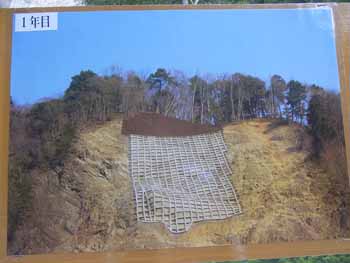

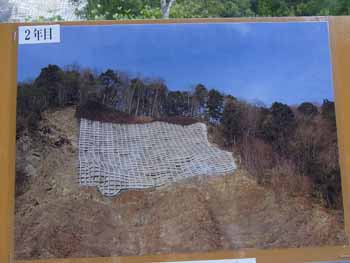

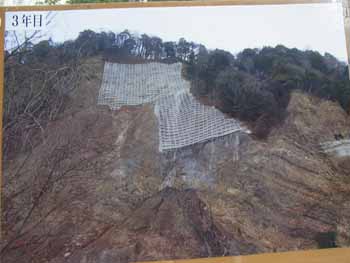

| 小武川第三砂防工事説明図 | 1年目 | 2年目 |

|

|

|

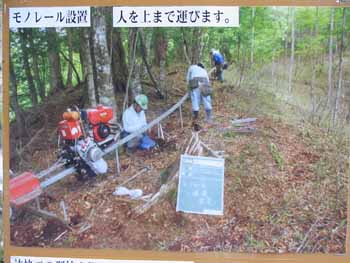

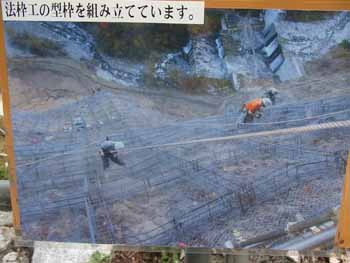

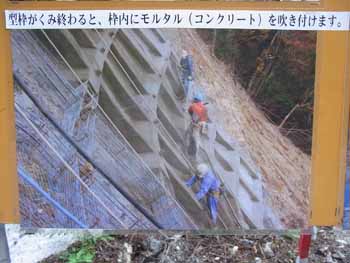

| 3年目 | モノレール | 型枠組立 |

|

|

|

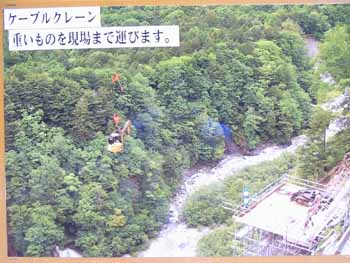

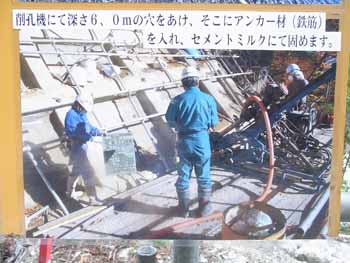

| ケーブルクレーン | モルタル吹き付け | 危険個所除去 |

|

|

|

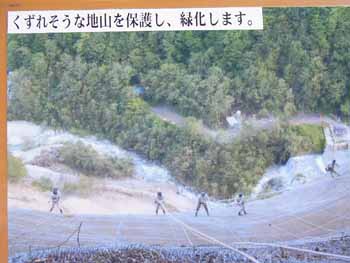

| ロックボルト | 緑化 | |

|

|

|

| ドンドコ沢 | 小武川第三砂防ダム | 小武川第三砂防工事事務所 |

|

|

|

| キノコ | トリカブト | |

|

|

|

| オオバナエンレイソウの実 | ノコンギク | 南精進ノ滝 |

|

|

|

| リンドウ | タカネビランジ | キオン |

|

|

|

| サラシナショウマ | (シロヨメナ) | スギゴケ |

|

|

|

| マイズルソウの実 | 鳳凰ノ滝分岐点 | 鳳凰ノ滝 |

|

|

|

| 燕頭山 | サルオガセ | 白糸ノ滝 |

|

|

|

| 五色ノ滝 | 〃 | ヤナギランの群生 (鳳凰小屋前) |

|

|

|

| 鳳凰小屋前分岐点 | 地蔵岳方面 | ゴゼンタチバナ |

|

|

|

| 紅葉始まり | 〃 | 〃 |

|

|

|

| 地蔵岳 | 〃 | 地蔵岳鞍部の紅葉 |

|

|

|

| 地蔵岳鞍部の紅葉:ダケカンバ | オベリスク | |

|

|

|

| 地蔵岳 | 賽の河原より地蔵岳のオベリスク | 賽の河原最上部の多数の子授け地蔵 |

|

|

|

| 賽の河原のお地蔵様 | 地蔵岳のオベリスクより甲斐駒ケ岳 | オベリスク頭頂直下より観音岳 |

|

|

|

| オベリスク頭頂部 | 〃 | オベリスク&ナナカマドの紅葉 |

|

|

|

| コケモモ | ナナカマドの紅葉 | ウラシマツツジの紅葉 |

|

|

|

| オベリスク&ナナカマドの紅葉 | 地蔵岳 | サルオガセ |

|

|

|

| 観音岳山頂より、北岳方面 | 観音岳山頂より、地蔵岳 | 地蔵岳方面 |

|

|

|

| 薬師岳山頂 | 〃 : 滑空中? | 〃 |

|

|

|

| キノコ | ゴゼンタチバナ | 薬師岳→青木鉱泉(中道):御座石 |

|

|

|

| 青木鉱泉直前の渡渉 | 青木鉱泉発 バス時刻表 |

79.鳳凰山 - 1

| 行程 | 2007 平成19年10月23日(火) 快晴 | 往復路 : マイカー | 車:⇒、 徒歩: → |

|---|---|---|---|

| 永福IC 3:30 ⇒ 韮崎IC 5:20 ⇒ 6:30 青木鉱泉対岸小武川第三砂防工事事務所P 6:45 → 8:05 南精進ノ滝 → 8:35 鳳凰ノ滝 → 9:20 白糸ノ滝 → 9:40 五色ノ滝 → 10:50 鳳凰小屋 → 11:50 地蔵岳山頂 12:10 → 12:20 アカヌケ沢ノ頭 → 13:25 観音岳山頂 13:35 → 13:55 薬師岳山頂 14:10 → 16:10 林道 → 16:30 第三砂防工事事務所P ⇒ 17:10 韮崎IC ⇒ 下高井戸IC | |||

【 コメント 】

・ 紅葉が始まった鳳凰三山日帰り登山を、好天予想時期に計画し予定どうり行いました。

・ ETC半額割引の利く韮崎でICを下り、カーナビに従って国道20号線を左折、旧道の小武川林道を進み約40分で青木鉱泉直前の分岐に到達。右折せずに直進約500m進んで、青木鉱泉の対岸にある、小武川第三砂防工事事務所小屋の前の駐車スペースに駐車。(数台、無料)満車の場合先の路肩に駐車可。

・ 旧道の小武川林道は未舗装で狭く、一部悪路になっていました。 帰路は青木鉱泉から1.8kの分岐(20号線方向の表示あり)を右折、甘利山方面への広い舗装路で20号線、韮崎へ。

・ 標高約1,150mの駐車場からすぐに木製の橋を渡って青木鉱泉側の登山道へ、ドンドコ沢コースを案内標識に従って登る。

・ 上流の対岸には、白ザレの沢が合わさってきている。登山道は、右手から流れ込む枝沢を渡る。

・ やがて“南精進ケ滝50m”の標識があり、リュックをデボし、約80m先まで下り道を行くと、2段からなる水量の多い迫力のある滝が現われる。

・ 滝全景を撮影するには、やや滑りやすい岩場を登る必用があります。下りる時、慎重に。 滝のしぶきがカメラにかからない様にタイミングに注意。

・ 更に登ると、鳳凰の滝の分岐を示す標識が現れ、リュックをデポして5分ほど登ると、また分岐の表示、ここでデボすれば良かった。すぐに鳳凰の滝。

・ 次の白糸の滝は、平凡ですが繊細な感じのする滝で、登山道のすぐ近にありました。

・ 30分程登ると五色の滝の標識があり、リュックをデポし滝の前まで降りていく。ほぼ垂直に落下している迫力のある三段の滝が見える。

・ やがてドンドコ沢の上流部に達し、視界が開けると前方に白く輝いた鳳凰山のシンボル、地蔵岳のオベリスクが見え、ナナカマドやカラマツの紅葉も見られ、ここで一休憩。

・ やがて鳳凰小屋に到着。フトン干し作業中であった。

・ 登山道はやがてオベリスク手前の花崗岩砂礫の急傾斜地(ドンドコ沢の原頭部)に入り、ここを直登する。

・ 地蔵岳直下の白砂が眩しく光を反射しているザレの急登を、オベリスクの写真を撮りながらゆっくり登り、賽の河原最上部の多数の子授け地蔵前で記念撮影。

・ 鳳凰山のシンボル、地蔵岳のオベリスク。大自然の風化作用により頂上には、18メートルの花崗岩の大岩柱(オベリスク)が聳え奇観を呈している。

・ このオベリスクに最初に登頂したのは、南アルプスの名付親であり、また日本の山々に登り、世界に紹介したW・ウェストンで、明治37年のこと。これが日本で最初のザイルを使ったクライミングだといわれているそうです。石を結びつけたロープを運良く岩の切れ間に引っかかるまで何度も投げ続けて、この岩塔の初登頂を果たしたそうです。

・ 賽ノ河原からオベリスクを目指すべく、巨岩の岩場をオベリスクの直下の垂直岩まで行くと、やや色あせたロープが垂れ下がっていました。せっかくだから、記念にオベリスク頭頂部に上がろうとしましたが、周囲はほぼ垂直な岩場、かなりの腕力と若干のクライミング技術が必用なため充分訓練してからでないと非常に危険と判断して、止めました。

・ オベリスク直下の大岩で大展望を満喫。富士山から北岳・千丈岳・甲斐駒・八ヶ岳等のパノラマを存分に眺める。

・ 次の目的地、少々雪が被った観音岳に向う。一旦、アカヌケ沢の頭ピークをトレースし、地蔵岳を時々振り返りながら好展望の観音岳山頂に到着。

・ ハイマツと白砂の日本庭園のような稜線上を進み、約20分で三つ目の薬師岳に到着。ここは山頂が三山で最も広く、平らな大岩の上に寝そべって、しばらく周囲の山々や空に浮んで刻々と変化している雲をユックリ眺めました。

・ 山頂のすぐ南の稜線下には薬師小屋が見え、左側に小さなピークの砂払岳があり、数人登頂していました。

・ 帰路は「中道」コースで出発点へ戻る。「青木へ」の表示に従って下り始める。

・ 中道コースは樹林帯の中の登山道。展望は全くない。コメツガの林、やがてシラカバ林、カラマツ林と変わっていき、2時間弱で水場があり、やがて林道に出る。

・ この広い整備された林道を約2k位下り駐車場に到着。

・ 好天に恵まれたお陰で素晴らしい展望と、真っ盛りの紅葉を充分味わえた素晴らしい山行でした。

・ このコースは古くから利用されており、特別危険な箇所もありませんでした。

・ 写真撮影を考えると登りをドンドコ沢、下りを中道コースに設定するのが良い。

・ 天候の良い残雪のなくなった初夏か、涼しくなった初秋が日帰り登山に適当と思います。

・ ドンドコ沢のルートは、五色の滝、白糸の滝、南精進の滝等名瀑がありお勧め。

・ 南精進ヶ滝、鳳凰の滝、白糸の滝、五色ヶ滝等いずれも数十メートルの落差で日本有数の渓谷。

・ コースタイムは約12時間で累積標高差は約2,000mですので、体力に自身がない人は小屋泊まりが無難。

・ 紅葉は山麓では始まったばかり、山頂付近で盛り。

・ このコースは高山植物が少なくお花畑はないようです。

・ 全行程間対面者 : 約10人弱。

| 1.青木鉱泉対岸小武川第三砂防工事事務所P。2.すぐに橋を渡って青木鉱泉側へ。3.対岸へ渡ると青木鉱泉からの登山道、案内板 | ||

| 4.ドンドコ沢を渡る | 5.ドンドコ沢沿いの滝 | 6.南精進ノ滝 |

| 7.南精進ノ滝(1段目) | 8.鳳凰ノ滝 | 9.燕頭山 |

| 10.途中の沢 コケ | 11.白糸ノ滝 | 12.五色ノ滝 |

| 13.サルオガセ | 14.紅葉始まる | 15. 〃 唐松 |

| 16.小屋跡付近より | 17. 〃 | 18. 〃 |

| 19.鳳凰小屋付近より | 20. 〃 | 21. 賽の河原付近より |

| 22.賽の河原より地蔵岳のオベリスク | 23. 〃 | 24.〃 |

| 25.賽の河原より地蔵岳のオベリスク。26.賽の河原最上部の多数の子授け地蔵。 27.オベリスクより甲斐駒ケ岳 | ||

| 28.オベリスク頭頂直下より観音岳 | 29.オベリスク頭頂部 | 30. |

| 31.地蔵岳のオベリスク。32.賽の河原最上部の多数の子授け地蔵。 33.賽の河原よりオベリスク | ||

| 34.賽の河原より観音岳 | 35.アカヌケ沢ノ頭より観音岳 | 36. 〃 |

| 37.アカヌケ沢ノ頭 → 観音岳 | 38. 〃 | 39.〃 |

| 40. 観音岳より地蔵岳方向 | 41.観音岳頂上より薬師岳方向 | 42.観音岳頂上より千丈岳 |

| 43.観音岳頂上より薬師岳方向 | 44.薬師岳山頂付近 | 45.薬師岳山頂 |

| 46.薬師岳山頂。 47.薬師岳山頂付近。 48.薬師岳→中道、 最後に咲いていたリンドウ | ||

| 49.中道 紅葉始まったナナカマド | 50.唐松林 〜 中道 | 51.〃 |