4-3 【 関東地方 】

4-3-7 神奈川県 |

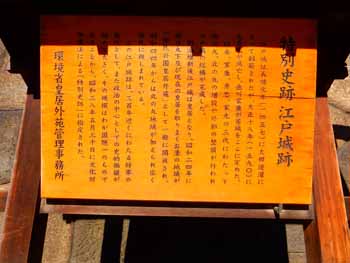

①《小田原城》

・ 神奈川県小田原市にあった室町時代から江戸時代にかけての平山城(ひらやまじろ)。戦国時代の北条氏の本城で、江戸時代には小田原藩の藩庁が置かれた。国指定史跡。日本城郭協会選定による「日本100名城」の一つ。

・ 小田原城のあった場所には平安時代末期、豪族土肥氏一族の小早川遠平(小早川氏の祖)の城館があったといわれる。

・ 鎌倉時代に土肥一族の小早川氏が築いたものと伝えられている。

・ 北条氏の本拠地として有名。小田原城は難攻不落の城として知られています。

・ 現在,城跡には復興天守閣があり,公園となっている。

・ (平成27年)7月から2016年(平成28年)3月まで耐震工事及び屋根瓦や壁の修復が行われた。

参考HP ⇒小田原城(おだわらじょう)とは - コトバンク |

| 【 訪問 】 ・・・ 2020年(令和2年)12月23日 |

|

|

|

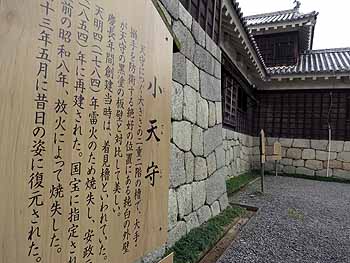

| 天守閣 |

〃 |

シャチホコ |

|

|

|

| 塀&松 |

松 |

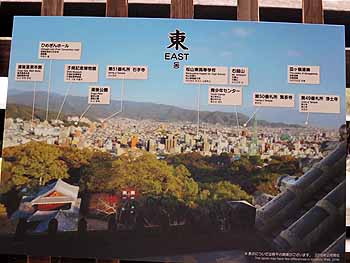

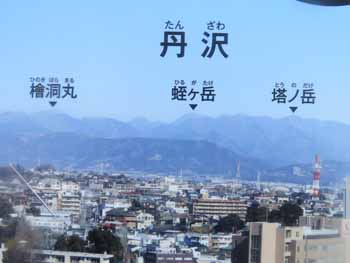

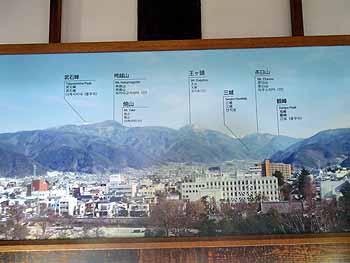

天守からの展望 |

|

|

|

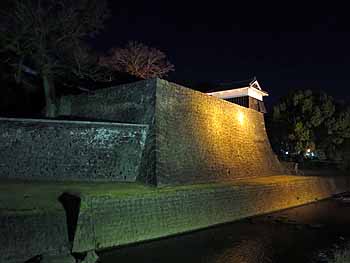

| 堀 & 学橋 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 〃 |

めがね橋 |

〃 |

| 【 訪問 】 ・・・ 2018年(平成30年)3月17日 |

|

|

|

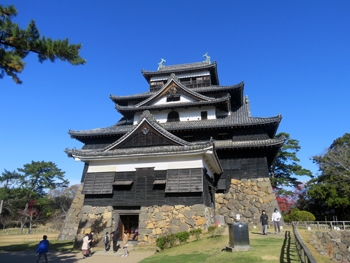

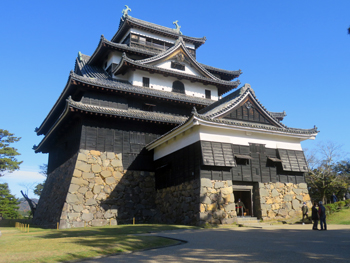

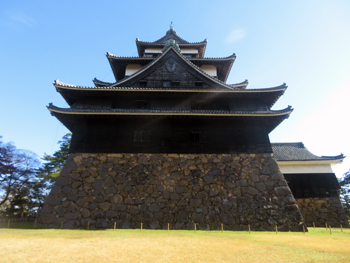

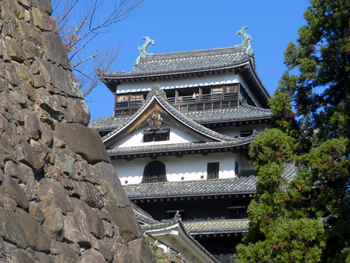

| 天守閣 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 鯱 |

〃 |

|

|

|

|

| 銅門~天守閣本面 |

学橋 |

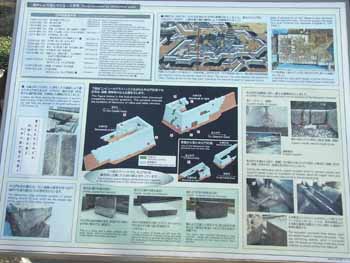

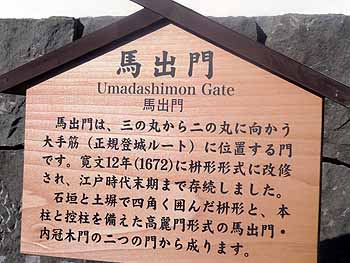

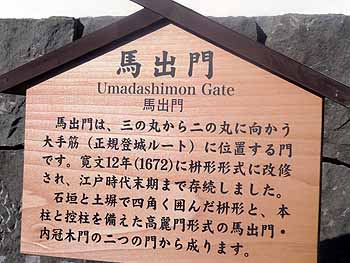

馬出門 |

|

|

|

| 〃 |

〃 |

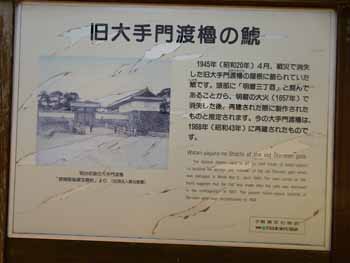

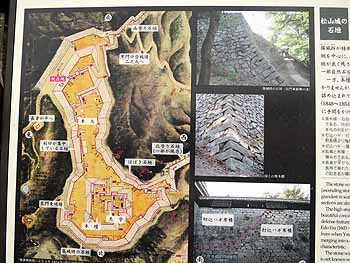

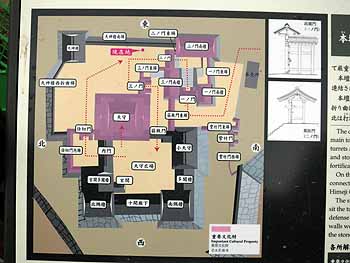

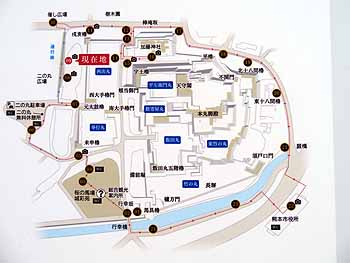

案内図 |

|

|

|

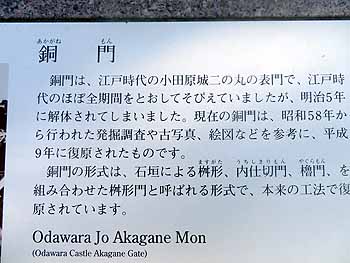

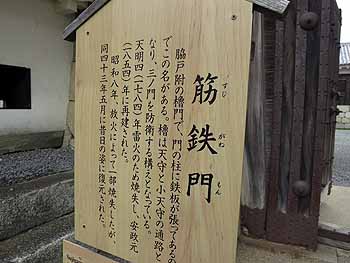

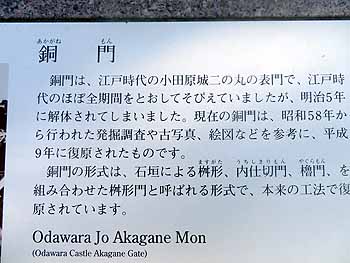

| あかがねもん |

案内図 |

住吉橋 |

|

|

|

| 銅門~天守閣 |

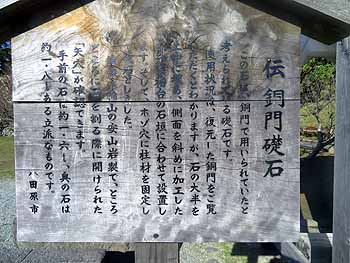

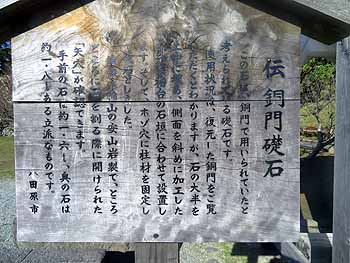

伝銅門 |

〃 |

|

|

|

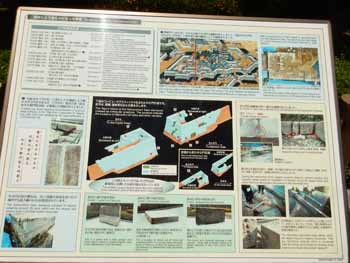

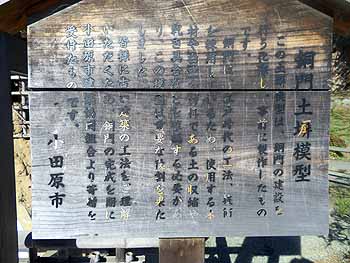

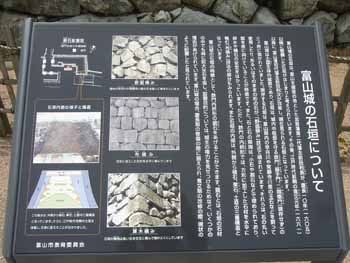

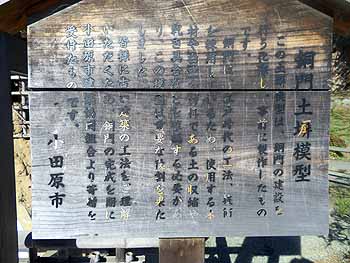

| 土塀構造 |

土塀模型 |

白梅 |

|

|

|

| 花桃 |

|

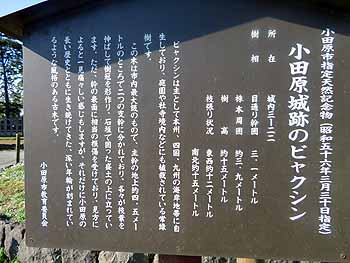

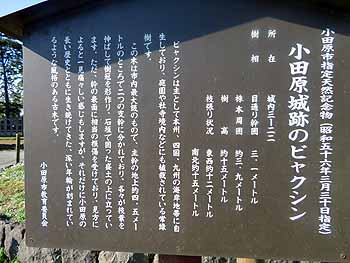

ビャクシン |

| |

| 4-4-6 長野県 |

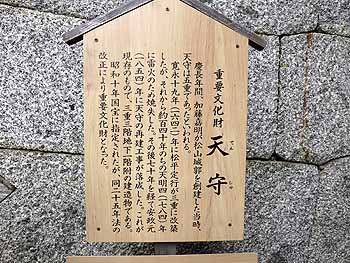

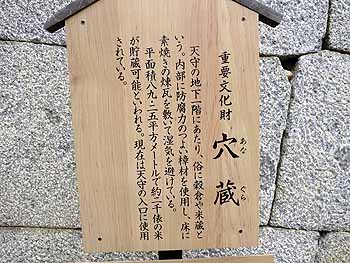

① 松本城

・ 松本城は戦国時代の永正年間に造られた深志城が始まりで、現存する五重六階の天守の中で日本最古の国宝の城です。黒と白のコントラストがアルプスの山々に映えて見事な景観です

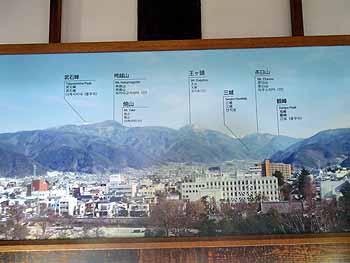

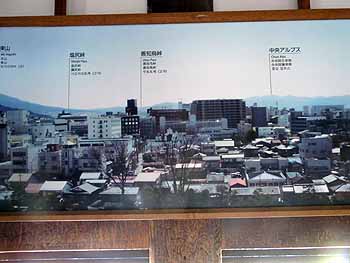

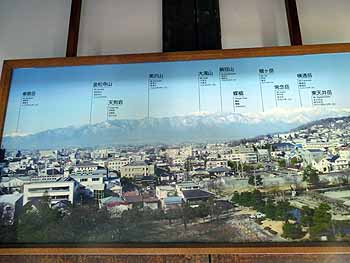

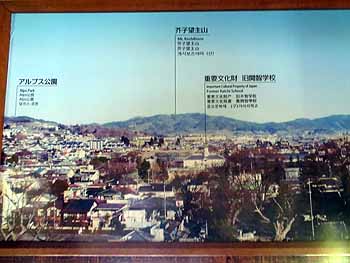

・ 400年の歴史を誇る名城天守閣からは、北アルプスの山々等が一望でき、城入口には日本民俗資料館、松本市立博物館がある。

・ お城が軍事施設。

・ 大天守と、泰平の世になって造られた辰巳附檜・月見檜のまとまりは「複合式天守」と呼び、それぞれの時代を象徴しています。この連結複合式天守は松本城だけに見られる特徴的な構造です。

・ 黒と白のコントラストがアルプスの山々に映えて見事な景観です。

・ ミシュラン観光版でも三ツ星で掲載された実績を持つこの城は、水面に反転する"逆さ松本城"もたいそう美しいと評判です。

* 参考HP : 国宝 松本城 - 松本城をより楽しむ公式ホームページ

|

| 【 訪問 】 ・・・ 2018年(平成30年)7月14日 |

|

|

|

| 全景 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 内堀のハス |

〃 |

スイレン |

|

|

|

| 全景 |

アップ |

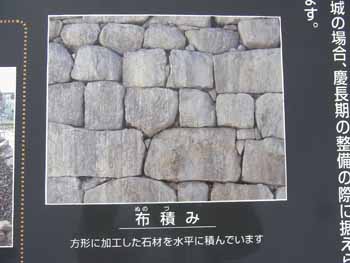

石垣 |

|

|

|

| 石垣 |

全景 |

〃 |

|

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 松本市マスコットキャラクター:アルプちゃんと松本城 |

〃 |

|

|

|

|

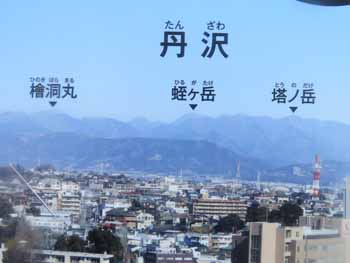

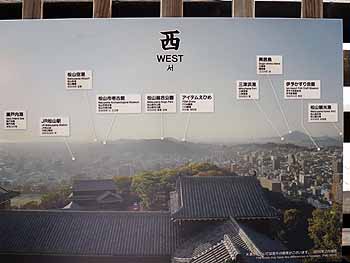

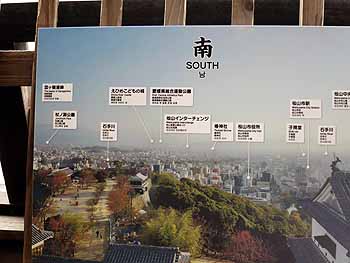

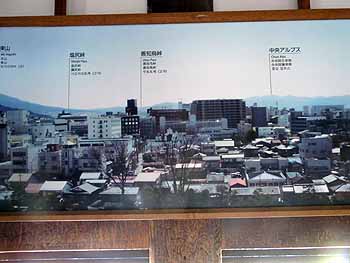

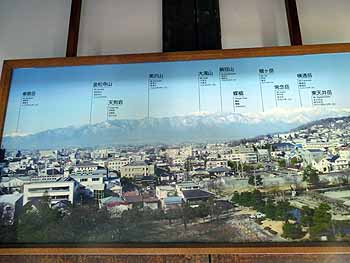

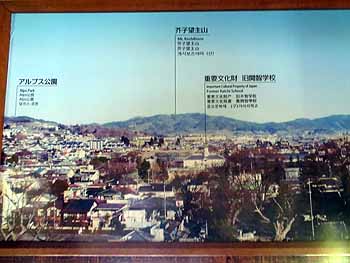

天守閣より |

〃 |

|

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 〃 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 〃 |

〃 |

パホーマンス |

|

|

|

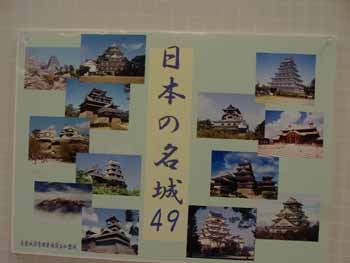

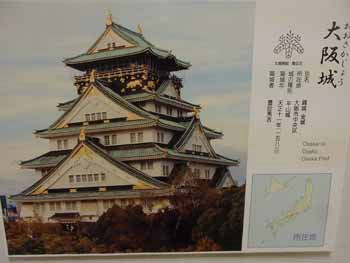

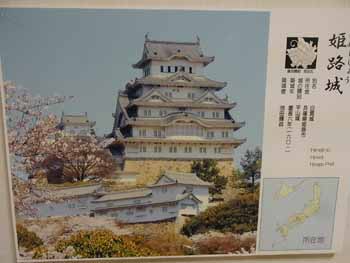

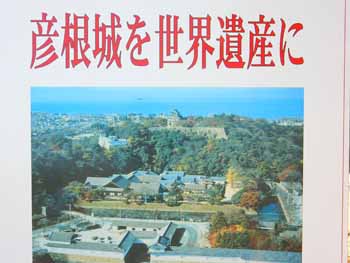

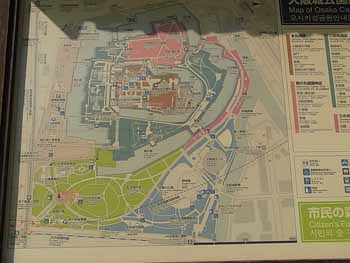

| 全国有名49城写真 |

〃 |

|

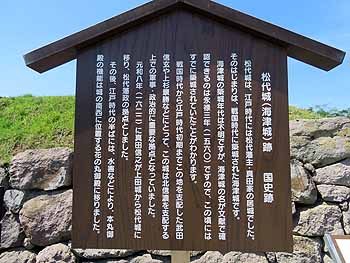

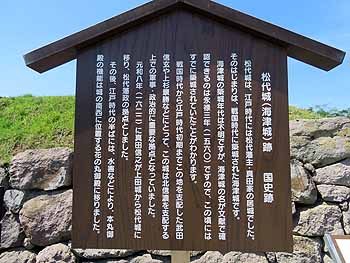

② 松代城

・ 長野県長野市松代町松代にある日本の城跡。

・ 元々は海津城(かいづじょう)と呼ばれていたが貝津城とも言われた。

・ 戦国時代には海津城(かいづじょう)と呼ばれていた輪郭式平城で、国の史跡に指定されています。 別名は、貝津城、長野城、茅津城(かやつ)とも言います。

・ 永禄3年(1560年)、武田信玄は北信濃侵攻のための拠点として、山本勘助に縄張りを命じて海津城を築きました。これが松代城の前身です。

・ 海津城は北信濃を支配する上で軍事的・政治的に重要な拠点であり、武田氏滅亡後には、織田氏、上杉氏、豊臣氏、徳川氏の各家臣が入城しています。

大阪の陣を経て元和8年(1622年)、真田信之(真田昌幸の長男)がこの地に移封され、明治を迎えるまでの約250年間、この平城は松代藩真田家の居城として機能しました。なお、城の名前は3代藩主 幸道のときに松代城と改称されています。

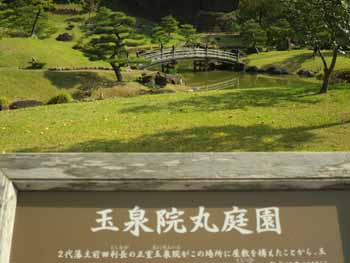

・ 江戸時代、真田氏が松代藩主となると、松代城を中心に真田10万石の城下町が発展しました。明治の廃城にともない建物が壊されたため、長い間石垣を残すのみでしたが、 1981(昭和56)年、新御殿(真田邸)とともに国の史跡に指定されました。

・ 松代城は明治に入って廃城となり建物はなくなりましたが、真田邸とともに国の史跡に指定されています。

* 参考HP : 松代城(長野県長野市)の見どころ・アクセスなど歴史観光ガイド | 攻城団 |

| 【 訪問 】 ・・・ 2018年(平成30年)7月14日 |

|

|

|

| 案内板 |

〃 |

超早の紅葉したモミジ |

|

|

|

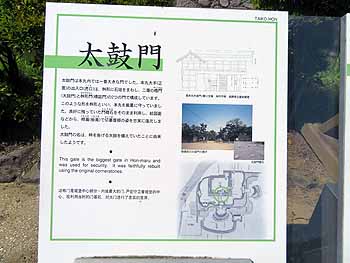

| 案内板 |

〃 |

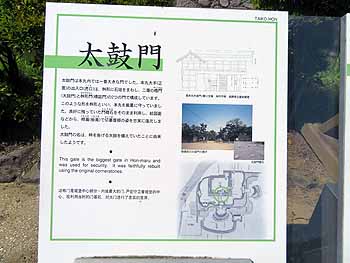

太鼓門 |

|

|

|

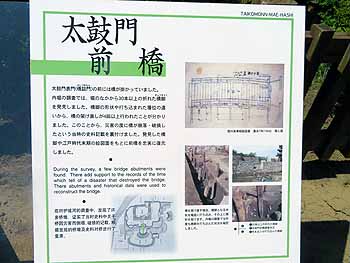

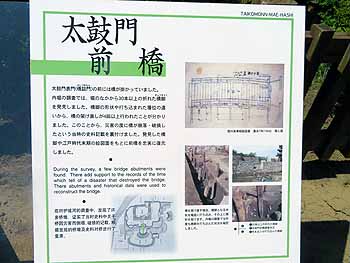

| 太鼓門と 太鼓門前橋 |

石垣 |

〃 |

|

|

|

| 説明版 |

〃 |

太鼓門 |

|

|

|

| 太鼓門 |

〃 |

〃 |

|

|

|

| 太鼓門 |

〃 |

全景 |

|

|

|

| 全景 |

〃 |

|

|

|

|

| 全景 |

〃 |

|

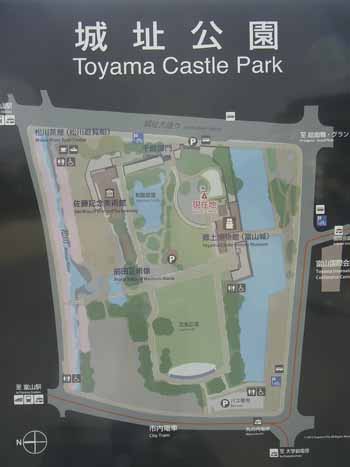

④ 高島城

* 高島城の概要

・ 420年ほど前の1598(慶長3)年、豊臣秀吉の家臣「日根野織部正高吉」により築城され、諏訪氏の居城としてその威容と要害堅固を誇ってきました。 「浮島」とも呼ばれた。

・ 諏訪氏が関東に移った後に入部した豊臣家臣日根野高吉によって築城された近世城郭である。 日根野氏の諏訪支配は十年ほどで短く、その後は再び諏訪氏が復帰して明治に至った。

・ 高島古城は武田信玄が信濃に侵攻し、武田氏が滅亡するまでの20年間、信濃征服の戦略拠点として重要視された城。

・ 明治八年(1875)、城の建物全てが破却され、本丸のみが公園として開放された。昭和四十五年(1970)に天守が復興されて現在に至る。 |

|

|

|

| 高島城 |

〃 |

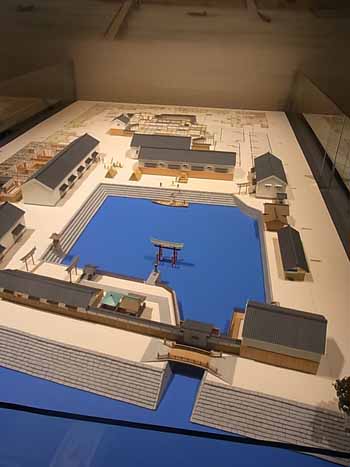

模型 |

|

|

|

| 最上階からの展望 |

〃 諏訪湖方面 |

|