| 2.東 北 |

|

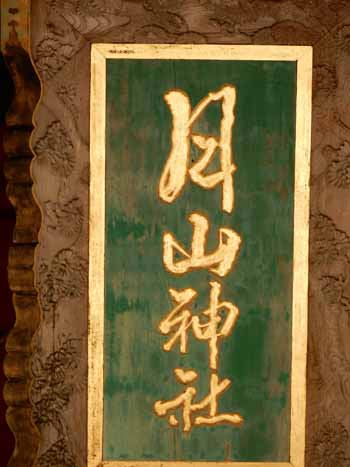

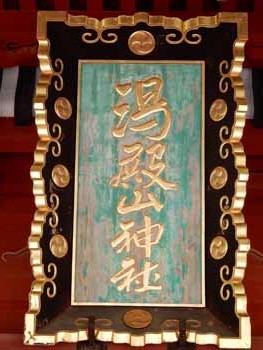

湯殿山 |

ゆどのさん |

1,500m |

2015 平成27年8月 3日 |

(神社)〜 湯殿山レストハウス前: m差 ≒ (50)m |

|

羽黒山 |

はぐろさん |

414m |

2015 平成27年8月 3日 |

いでは開館前P: 157m差 ≒ 260m |

湯殿山 & 羽黒山

【 概要 】

【 出羽三山 】

・ 山形県中央部にある月山 (1984m) ,湯殿山 (1500m) ,羽黒山 (414m) の3山をいう。

・ 中世以来3山とも山岳信仰の対象で山伏の修験道場である。

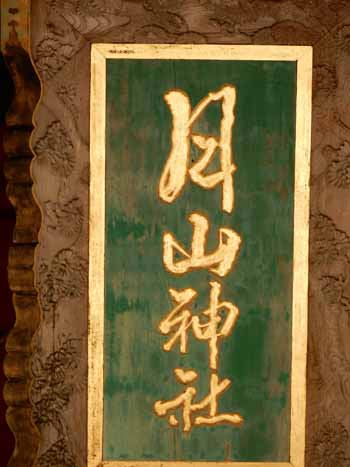

・ 月山は山頂に月山神社をまつり,手向 (とうげ) には宿坊が多い。

・ 出羽三山は、山形県の中央にそびえる月山(1984m)・羽黒山(414m)・湯殿山(1504m)の総称で、六世紀に開山されたといわれています。

・ 三山といっても独立した三つの山があるわけでなく、月山を主峰に、峰続きの北の端に羽黒山があり、月山の西方に湯殿山があります。

・ 中世には湯殿山を「総奥の院」(最も大切な場所)として、月山・羽黒山・葉山あるいは鳥海山を称して出羽三山とされました。

・ 三山のそれぞれの山は、羽黒山が現世(正観世音菩薩=観音浄土=現在)、月山が前世(阿弥陀如来=阿弥陀浄土=来世)、湯殿山が来世(大日如来=寂光浄土=未来)という三世の浄土を表すとされます。

・ 近世の出羽三山詣では、羽黒山から入り、月山で死とよみがえりの修行を行い、湯殿山で再生する巡礼が多く行われ、生まれ変わり(死と再生)の意味をもった「三関三渡(さんかんさんど)」の旅とされました。

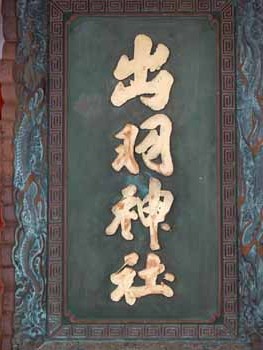

・ 出羽三山とは、山形県鶴岡市にある羽黒山、月山、湯殿山の総称で、千四百年以上前 に蜂子皇子によって開かれました。祖先の霊魂、山の神・海の神が鎮まる山として古く

から信仰を集める日本屈指の修験道の霊山です。

・ 出羽三山は月山、羽黒山、湯殿山の総称。第32代崇峻天皇の子、蜂子皇子(能除太子)が3本足のカラスに導かれて羽黒山に登頂したのが始まりとされる。

・ もともとの三山は、羽黒山、月山、葉山。月山には採燈森(さいとうもり)、羽黒山には荒沢、葉山には白磐(はくばん)神社と、それぞれに奥の院があった。湯殿山は三山の総奥の院的位置づけだった。

・ 月山や羽黒山などの山は、地元では信仰の山々ですので、それをみだりに語ることは、畏れおおいという雰囲気があります。

・ 山や自然に対する崇拝、畏敬の念、厳格な秘密性のために、自然崇拝を含めた宗教、歴史などを知らされることは、あまり多くはありません。そのような山や自然に対する考え方、そのものがこの地方の文化の1つかもしれません。

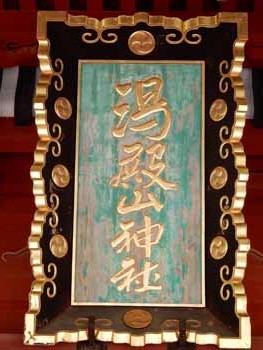

1. 《 湯殿山 》

・ 標高1,504mで月山に連なる湯殿山には、その中腹の渓流のほとりに湯殿山神社が鎮座しています。

・ 古来から、出羽三山の奥の院とされ、その御神体は、熱湯の湧き出る茶褐色の巨大な岩です。日本人の信仰の原点ともいうべき自然崇拝を今に伝えるお山。

・ 「語るなかれ、聞くなかれ」といわれる、神秘のヴェ−ルに包まれた御神体は、茶褐色の巨大な岩で、自然崇拝の原形を今にとどめ、現在も大勢の参拝者が訪れる地です。 この神秘をかの松尾芭蕉も、「語られぬ湯殿にぬらす袂かな

」と詠んでいます。

・ 出羽三山の「奥の院」と言われる。羽黒山、月山で修行を積んできた修験者が最後に訪れ仏の境地に至る霊場。

・ 湯殿山神社には社殿がなく、こんこんとお湯が湧き出る巨岩が鎮座している。「生まれいずる瞬間のエネルギー」が満ち溢れている。

・ 現在は、御神体近くまで車で行けるようになっており、湯殿山から月山・羽黒山へ向かう登山者も増えています。

・ 湯殿山神社本宮から月山に至る登山路は、出羽三山参拝コースの最難所で、とくに中腹の1.5kmは水月光・石月光などと名付けられた岩場が連続し、鉄ハシゴやクサリにすがって登らなければなりません。

* 願い牛

→ 願い牛は平成2年の御大典を記念して参道に作られました。これは湯殿山本宮が丑歳に開山され、また湯殿山が春になると牛が寝そべっているような形に雪解け模様がでることに由来して、牛は神の化身として崇められております。以来、多くの参拝者が訪れ、願い牛を触って祈願していく姿が見受けられます。

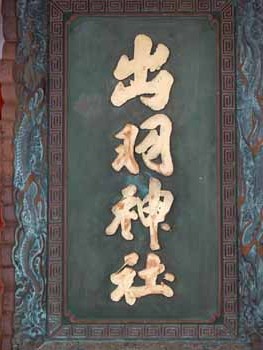

2. 《 羽黒山 》

・ 羽黒山・湯殿山・月山の出羽三山は、全国有数の修験の山として知られています。その中で羽黒山(標高414m)には、三山の神を合祭した社殿・三神合祭殿が山頂にあります。

・ 参道には国宝五重塔があり、2446段の石段と杉並木が続き、神聖な雰囲気を漂わせています。

・ 山形県鶴岡市にある標高414mの山。 出羽三山の主峰である月山の北西山麓に位置する丘陵で、独立峰ではない。 修験道を中心とした山岳信仰の山として知られる。

・ 1400年以上前から神々をまつる霊山でした。 羽黒山の山頂に、三山の神様が合祀(ごうし)されています

・ 推古天皇元年(593年)に開かれ修験道の聖地として知られるという。

《 登山ルート 》

* 羽黒山トレッキングコース

→ 入り口随神門から山頂まで羽黒山の参詣道をすべて歩いて登るコース。

山頂まで1.7kmのこの道は江戸時代につくられたもの。

2446段といわれる石段と樹齢約350年〜500年の杉並木からなっている。 隋神門(いでは文化記念館)〜羽黒山頂まで約45分〜60分。

《 いでは文化記念館 》

* 出羽三山文化と修験の世界を学び、体験し、未来へ伝える拠点。

・ 館内の展示場には法衣や法具、法螺貝など山伏の道具類が並ぶ。滝の劇場では山伏修行の様子が立体的に映し出され、出羽三山の四季や松例祭を紹介するシアターなどもある。 いでは文化記念館の見学所要時間 約30分〜50分

《 宿坊 》

・ 宿坊とは、社寺参詣者のために建てられたお宿。 最近は誰でも宿泊することができ、中には、勤行、写経、座禅の体験ができる宿坊もあります。

最近は宿泊所として人気があるようです。

※ 登山・ガイド

・ 羽黒山おすすめコース・ルート 山形県鶴岡市羽黒町観光協会

* 出羽三山神社 公式ホームページ

・ 出羽三山 | 山形県鶴岡市羽黒町観光協会

・ 出羽三山 - Wikipedia

( 以上 フリー事典、ヤマレコ、ヤマケイ等より) .

2.-1 湯殿山(神社) & 羽黒山

| 2015 平成27年 8月 3日(月) 晴 |

往複路: マイカー |

マイカー:⇒、 徒歩: → |

| 東京 3:50 ≫ 9:30 月山IC ≫ 湯殿山 P 9:50 → 湯殿山 参拝 → 湯殿山 P ≫ 12:00 羽黒山 隋神門前 P → 五重塔 → 羽黒山山頂(三神合祭殿) → いでは文化記念館 → 羽黒山 隋神門前 P 14:00 ≫ 鶴岡 泊 |

【 コメント 】

・ 久々に東北の名山巡りを計画、出羽三山と鳥海山、大朝日岳を巡る旅に出かけました。

・ 初日は東京から東北道、山形道の月山ICまで約460km走り、湯殿山神社と羽黒山を巡り、翌朝鳥海山登山を行いました。

・ 三日目も快晴の天候に恵まれ、出羽三山の主峰“月山”を、最もポピュラーな羽黒口:八合目コースのピストン登山。

* 湯殿山神社

・ 標高2000M弱の月山の中腹、標高1500M付近にある神社。

・ 湯殿山ICから有料道路を通って大鳥居のある湯殿山レストハウス前駐車場に到着。

・ 羊雲が浮かぶ真っ青な空に、真っ赤な鳥居がよく映えて、素晴らしい雰囲気を味わいながら散策、写真撮影後、バスに乗り込みました。

・ 朱色の立派な大鳥居のある駐車場から湯殿山本宮まで専用のシャトルバスがあるので、時間節約の為バスに乗車(往路のみ利用200円)。(徒歩では舗装坂道を30分)。

・ この神社は、ご神体を直接目の見る事のできる、自然崇拝の神社で、裸足で岩山を登る。

・ 参拝料500円でお祓いを受け、裸足になり、かなり熱い温泉の湧き出る御神体の急坂の大岩の上を、約10m程歩きながら自然崇拝してきました。

* 羽黒山

・ 参道入り口から出羽三山神社三神合祭殿のある山頂まではおよそ2キロ、途中長い階段がづづく。

・ 「いでは文化記念館」の無料駐車場に車を置き、「出羽三山神社」の鳥居:随神門をくぐり、継子坂(ままこざか)を下る。

・ 赤い祓川神橋を渡る。月山を源流とする綺麗な祓川がある。 昔は出羽三山に参拝する人々は全てこの川で身を清めたとのこと。

・ 近くに須賀の滝があり、その先には幹回りは7.5m、樹齢1000年以上といわれている爺杉が構えてる。

・ やがて正面に立派な羽黒山五重塔が杉の巨木の間から見えてきました。

・ 五重塔は、平将門(たいらのまさかど)の創建とのことですが、現存の塔は、600年前に再建されたものとのこと。

・ 高さ29mの三間五層柿葺素木造、木造の素晴らしい圧倒される風格がありました。

・ 平将門が創建とされるが、今のものは600年前に再建されたものらしい。高さが29.0mの

・ 更に進むと、石の階段状参道が延々と続いており、一の坂、二の坂、三の坂と全部で2,446段の石段をマイペースで上る。

・ 一番きキツイ三の坂を過ぎ、やがてやがて赤い鳥居が見え、登りきると「終点 十六丁十三間」とあったので“出羽三山神社三神合祭殿”に到着。

・ ここには羽黒山、湯殿山、月山の三神が祭られここに参拝すれば三山を巡った事になるとのこと。

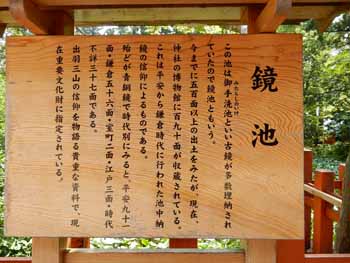

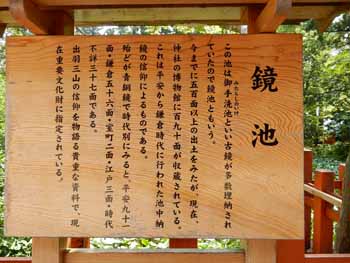

・ シッカリ参拝後周辺を散策、近くに「鏡池」がある。 平安時代から鎌倉時代にかけて、奉納された銅鏡がこの池からたくさん見つかったことがこの名の由来とのこと。

・ 近くには国の重要文化財の「大鐘」がありましたが突くのは禁止。

・ 帰路は同じ参道を戻りました。

・ 帰りに、いでは文化記念館に立ち寄って、出羽三山の文化と修験の世界の案内・展示物を見たり、山伏修行の様子や、出羽三山の四季や松例祭を紹介するシアターを観てから鶴岡市内の宿へ向い、明日の鳥海山登山に備えました。

| 【 湯殿山(神社) 】 |

|

|

|

| 黎明時 |

明け方の月 |

日の出 |

|

|

|

| 夜明けの向日葵 |

オオマツヨイグサ |

湯殿山神社 大鳥居 |

|

|

|

| 大わらじ |

大黒様 |

|

|

|

|

| 案内板 |

モニュメント |

龍 手水舎 |

|

|

|

| 湯殿山の“願い牛” |

ヤマアジサイ |

シシウド |

|

|

|

| シシウド |

ヤマアジサイ |

キンコウカ |

|

|

|

| 湯殿山 |

|

|

| 【 羽黒山 】 |

|

|

|

| 羽黒山 入口 |

案内板 |

松尾芭蕉来坊 |

|

|

|

| 天拝石 |

隋神門 |

末社 |

|

|

|

|

爺杉 |

五重塔 |

|

|

|

| 五重塔 |

〃 |

参道 |

|

|

|

| 三神合祭殿(さんじんごうさいでん) |

〃 : 月山神社 |

〃 : 出羽神社 |

|

|

|

| 〃 : 湯殿山神社 |

鏡池 |

鳥居 |

|

|

|

| 末社 |

蜂子神社(並んだ左側は「厳島神社」) |

ウバユリ |

|

|

|

| カミキリムシ&タマアジサイ |

|

|